快速检索

当期目录

当期目录 优先出版

优先出版 最新录用

最新录用 过刊浏览

过刊浏览 下载排行

下载排行

显示方式:

2024(1):1-13

, DOI: 10.19513/j.cnki.hyqxxb.20220408001

摘要:

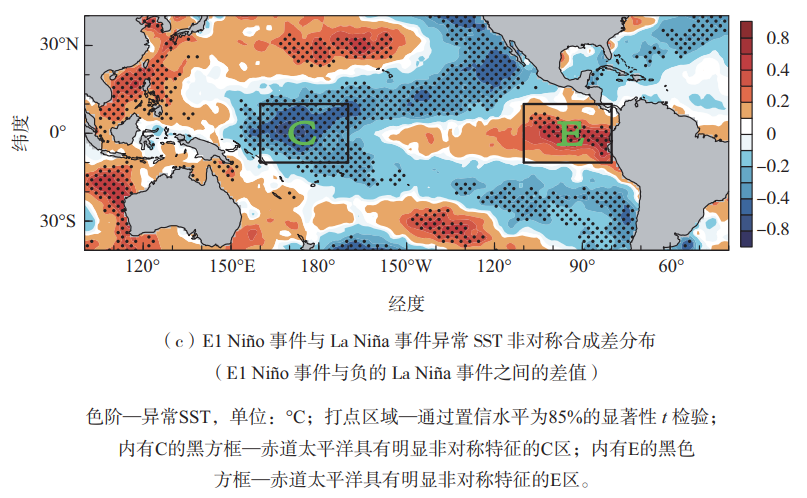

利用1950—2020年冬季HadISST逐月海面温度(sea surface temperature,SST)资料、SODAv2.2.4逐月SST和三维海洋流速同化资料以及NCEP/NCAR 2 m高度上的逐月气温(surface air temperature,SAT)资料,使用非对称合成差分析方法、海洋混合层热量收支诊断方法等,探究El Niño事件和La Niña事件下造成赤道东太平洋(E区:110°W~80°W,10°S~10°N)、赤道中太平洋(C区:160°E~170°W,10°S~10°N)SST异常场显著不同非对称性特征的可能海洋动力过程,分析ENSO事件非对称强迫下2 m高度上SAT异常场的非对称空间响应。结果表明:E区El Niño事件的强度显著强于La Niña事件,C区则相反。非线性动力学加热作用对E区和C区El Niño年和La Niña 年SST异常场的非对称分量都起到了正反馈作用,是造成这两个区域SST异常场产生正、负非对称分量的主导动力因子。埃克曼输送作用不利于E区SST异常场正非对称分量的形成,但有利于C区SST异常场负非对称分量的形成。平均流、纬向平流和温跃层的非对称正反馈作用阻碍了C区SST异常场负非对称分量的形成。2 m高度上SAT异常场的非对称分布与SST异常场的非对称分布较为一致,但SAT异常场正、负非对称分量的显著范围明显减小,部分区域的非对称结果不显著。

利用1950—2020年冬季HadISST逐月海面温度(sea surface temperature,SST)资料、SODAv2.2.4逐月SST和三维海洋流速同化资料以及NCEP/NCAR 2 m高度上的逐月气温(surface air temperature,SAT)资料,使用非对称合成差分析方法、海洋混合层热量收支诊断方法等,探究El Niño事件和La Niña事件下造成赤道东太平洋(E区:110°W~80°W,10°S~10°N)、赤道中太平洋(C区:160°E~170°W,10°S~10°N)SST异常场显著不同非对称性特征的可能海洋动力过程,分析ENSO事件非对称强迫下2 m高度上SAT异常场的非对称空间响应。结果表明:E区El Niño事件的强度显著强于La Niña事件,C区则相反。非线性动力学加热作用对E区和C区El Niño年和La Niña 年SST异常场的非对称分量都起到了正反馈作用,是造成这两个区域SST异常场产生正、负非对称分量的主导动力因子。埃克曼输送作用不利于E区SST异常场正非对称分量的形成,但有利于C区SST异常场负非对称分量的形成。平均流、纬向平流和温跃层的非对称正反馈作用阻碍了C区SST异常场负非对称分量的形成。2 m高度上SAT异常场的非对称分布与SST异常场的非对称分布较为一致,但SAT异常场正、负非对称分量的显著范围明显减小,部分区域的非对称结果不显著。

2024(1):14-23

, DOI: 10.19513/j.cnki.hyqxxb.20231004001

摘要:

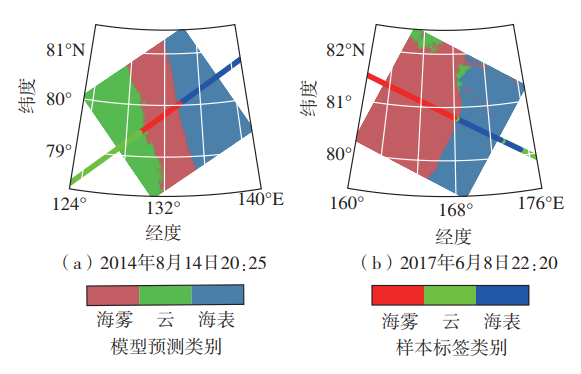

利用2014—2018年6—9月Aqua/MODIS提供的光谱数据、海面温度数据及其他辅助数据,基于CALIOP L2 VFM产品中云底高度提取的海雾、云和海表标签,建立3类样本数据集。结合使用K折交叉验证法、网格搜索法和粒子群优化算法训练随机森林(random forest,RF)、支持向量机(support vector machine,SVM)、多层感知机(multilayer perceptron,MLP)和全卷积神经网络(fully convolutional network,FCN)4种不同的机器学习模型,对比模型在北冰洋夏季海雾检测中的表现。结果显示,RF、SVM、MLP和FCN均表现出一定的海雾检测能力,检出率(probability of detection,POD)均超过70%。其中,FCN表现出最稳健的综合性能,POD达到79.91%,虚警率达到较低的24.90%,关键成功指数达到63.17%。

利用2014—2018年6—9月Aqua/MODIS提供的光谱数据、海面温度数据及其他辅助数据,基于CALIOP L2 VFM产品中云底高度提取的海雾、云和海表标签,建立3类样本数据集。结合使用K折交叉验证法、网格搜索法和粒子群优化算法训练随机森林(random forest,RF)、支持向量机(support vector machine,SVM)、多层感知机(multilayer perceptron,MLP)和全卷积神经网络(fully convolutional network,FCN)4种不同的机器学习模型,对比模型在北冰洋夏季海雾检测中的表现。结果显示,RF、SVM、MLP和FCN均表现出一定的海雾检测能力,检出率(probability of detection,POD)均超过70%。其中,FCN表现出最稳健的综合性能,POD达到79.91%,虚警率达到较低的24.90%,关键成功指数达到63.17%。

2024(1):24-38

, DOI: 10.19513/j.cnki.hyqxxb.20230728002

摘要:

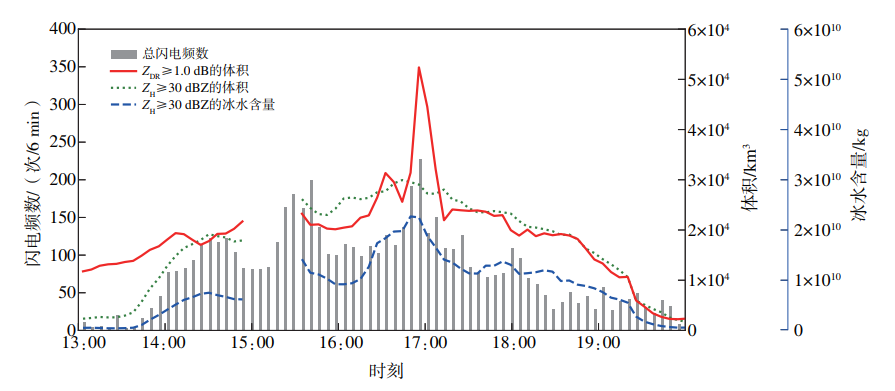

2020年6月1日下午至夜间,山东部分地区出现降雹天气,利用卫星和雷达以及闪电探测资料详细分析此次降雹过程的闪电和雷达参量特征。结果表明:(1)鲁北和鲁中雹暴闪电活动的主要差异为:鲁中雹暴的对流强度强于鲁北雹暴,其正地闪比例和正地闪平均强度明显高于鲁北雹暴。其相同特征为:在开始阶段正地闪比例和云闪占总闪电的比例较高;在地面降雹开始之前总闪电频数均出现跃增,其峰值提前降雹6~18 min,同时云闪表现更加活跃;地面出现降雹之后,云闪频数快速下降,地闪占总闪电比增加,甚至超过50%。(2)雹暴的闪电活动均发生在云顶温度小于-50 ℃的云区内,且密集出现在云顶温度小于-60 ℃的范围内。闪电主要发生在30 dBZ以上回波区域,密集的云闪对应强对流区,表明云内垂直运动剧烈。负地闪与差分相移率KDP>0.5 (°)·km-1和差分反射率ZDR>2.0 dB的区域对应关系非常一致,表明负地闪与强降水区密切相关。雹暴回波穹隆区的ZDR值较高、零滞后相关系数(Cc)值较低,很好地指示了上升气流区。较高的水平反射率因子(ZH)和较低的Cc以及较低的ZDR区域对应冰雹粒子区域。闪电很好地对应于云内霰、湿雪、冰雹、干雪等大的冰相粒子区。(3)0 ℃以上ZDR≥1.0 dB的体积、ZH≥30 dBZ的体积、ZH≥30 dBZ的冰水含量与总闪电频数的时间演变趋势基本一致,其与总闪电频数的相关系数分别为0.756、0.780和0.710,进一步证实大的冰相粒子在起电过程中发挥着主导作用。

2020年6月1日下午至夜间,山东部分地区出现降雹天气,利用卫星和雷达以及闪电探测资料详细分析此次降雹过程的闪电和雷达参量特征。结果表明:(1)鲁北和鲁中雹暴闪电活动的主要差异为:鲁中雹暴的对流强度强于鲁北雹暴,其正地闪比例和正地闪平均强度明显高于鲁北雹暴。其相同特征为:在开始阶段正地闪比例和云闪占总闪电的比例较高;在地面降雹开始之前总闪电频数均出现跃增,其峰值提前降雹6~18 min,同时云闪表现更加活跃;地面出现降雹之后,云闪频数快速下降,地闪占总闪电比增加,甚至超过50%。(2)雹暴的闪电活动均发生在云顶温度小于-50 ℃的云区内,且密集出现在云顶温度小于-60 ℃的范围内。闪电主要发生在30 dBZ以上回波区域,密集的云闪对应强对流区,表明云内垂直运动剧烈。负地闪与差分相移率KDP>0.5 (°)·km-1和差分反射率ZDR>2.0 dB的区域对应关系非常一致,表明负地闪与强降水区密切相关。雹暴回波穹隆区的ZDR值较高、零滞后相关系数(Cc)值较低,很好地指示了上升气流区。较高的水平反射率因子(ZH)和较低的Cc以及较低的ZDR区域对应冰雹粒子区域。闪电很好地对应于云内霰、湿雪、冰雹、干雪等大的冰相粒子区。(3)0 ℃以上ZDR≥1.0 dB的体积、ZH≥30 dBZ的体积、ZH≥30 dBZ的冰水含量与总闪电频数的时间演变趋势基本一致,其与总闪电频数的相关系数分别为0.756、0.780和0.710,进一步证实大的冰相粒子在起电过程中发挥着主导作用。

2024(1):39-51

, DOI: 10.19513/j.cnki.hyqxxb.20230605001

摘要:

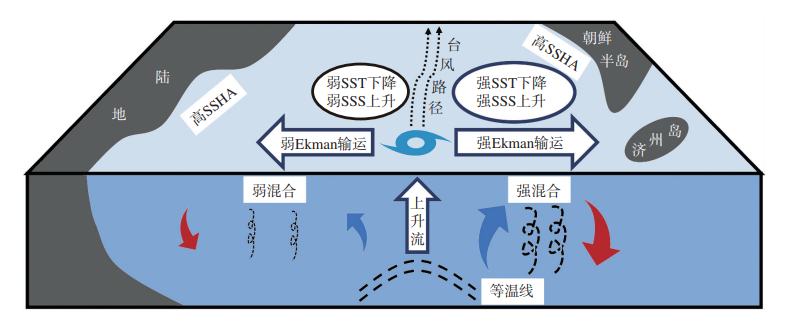

基于多源卫星遥感数据、Argo浮标数据和HYCOM(HYbrid Coordinate Ocean Model)再分析数据,分析上层海洋对2020年第8号北上强台风“巴威”的温盐响应特征,结果表明:(1)台风中心附近埃克曼(Ekman)抽吸引起上升流,表层以下海水辐合高盐冷水上翻,Ekman输运方向由台风路径指向路径两侧沿岸,海水在黄海两侧沿岸堆积引起下降流。由此导致台风路径附近海面温度(sea surface temperature,SST)与海面高度(sea surface height,SSH)下降,海面盐度(sea surface salinity,SSS)上升,路径两侧沿岸SSH上升,次表层海水温度增加和盐度降低。(2)由于台风前进方向右侧的风速更大,右侧Ekman输运强度比左侧大。台风更靠近右侧陆地,地形阻挡导致风速减小,在济州岛西南侧的海域上空10 m风呈现反气旋旋转,出现负Ekman抽吸速率(Ekman pumping velocity,EPV),为下降流,所以在台风和济州岛之间的海域存在着由强烈上升流到下降流的转变。这会让原本台风前进方向右侧强的夹卷和垂直混合进一步加强。这就导致了SST下降和SSS上升在台风前进方向右侧更为显著。(3)除了夹卷和垂直混合,台风前进方向右侧SSS的增加还与表层海水由南向北的水平流动有关。

基于多源卫星遥感数据、Argo浮标数据和HYCOM(HYbrid Coordinate Ocean Model)再分析数据,分析上层海洋对2020年第8号北上强台风“巴威”的温盐响应特征,结果表明:(1)台风中心附近埃克曼(Ekman)抽吸引起上升流,表层以下海水辐合高盐冷水上翻,Ekman输运方向由台风路径指向路径两侧沿岸,海水在黄海两侧沿岸堆积引起下降流。由此导致台风路径附近海面温度(sea surface temperature,SST)与海面高度(sea surface height,SSH)下降,海面盐度(sea surface salinity,SSS)上升,路径两侧沿岸SSH上升,次表层海水温度增加和盐度降低。(2)由于台风前进方向右侧的风速更大,右侧Ekman输运强度比左侧大。台风更靠近右侧陆地,地形阻挡导致风速减小,在济州岛西南侧的海域上空10 m风呈现反气旋旋转,出现负Ekman抽吸速率(Ekman pumping velocity,EPV),为下降流,所以在台风和济州岛之间的海域存在着由强烈上升流到下降流的转变。这会让原本台风前进方向右侧强的夹卷和垂直混合进一步加强。这就导致了SST下降和SSS上升在台风前进方向右侧更为显著。(3)除了夹卷和垂直混合,台风前进方向右侧SSS的增加还与表层海水由南向北的水平流动有关。

2024(1):52-64

, DOI: 10.19513/j.cnki.hyqxxb.20230303001

摘要:

2020年3月18日中午至夜间,山西、河北、北京、天津和山东等地先后出现阵风10级及以上强风天气。利用风廓线雷达、国家级地面气象观测站和欧洲中期天气预报中心(European Centre for Medium-Range Weather Forecasts,ECMWF)第五代大气再分析数据(ECMWF Reanalysis v5,ERA5)等资料,对强风过程的天气学成因进行了分析。结果表明:强风发生在低空暖脊异常发展的热力环境条件下,冷锋自黄土高原下到华北平原,中层锋消,垂直方向上发生“断裂”,低层冷锋先行侵入热低压,在锋生过程中发生。强风具有显著的非地转瞬变特征,低层强冷平流是强变压梯度产生的主要因素,变压风叠加在快速移动的冷锋系统中诱发大风,变压风是重要组成部分;低空动量下传效应引起低层风速波动,但不足以直接诱发强风。

2020年3月18日中午至夜间,山西、河北、北京、天津和山东等地先后出现阵风10级及以上强风天气。利用风廓线雷达、国家级地面气象观测站和欧洲中期天气预报中心(European Centre for Medium-Range Weather Forecasts,ECMWF)第五代大气再分析数据(ECMWF Reanalysis v5,ERA5)等资料,对强风过程的天气学成因进行了分析。结果表明:强风发生在低空暖脊异常发展的热力环境条件下,冷锋自黄土高原下到华北平原,中层锋消,垂直方向上发生“断裂”,低层冷锋先行侵入热低压,在锋生过程中发生。强风具有显著的非地转瞬变特征,低层强冷平流是强变压梯度产生的主要因素,变压风叠加在快速移动的冷锋系统中诱发大风,变压风是重要组成部分;低空动量下传效应引起低层风速波动,但不足以直接诱发强风。

2024(1):65-75

, DOI: 10.19513/j.cnki.hyqxxb.20230311001

摘要:

未来变暖背景下北极气候变化特征研究具有重要意义,基于国际耦合模式比较计划第六阶段(Coupled Model Intercomparison Project Phase 6,CMIP6)中对北极气候变化模拟能力较好的模式模拟结果,研究SSP2-4.5情景下21世纪北极2 m气温的时空变化特征及其影响因素。结果表明:(1)极地陆地的欧亚大陆(Eurasia,EA)和北美-格陵兰(Greenland,GL)对全球变暖具有不同的响应。EA在21世纪中叶前变暖趋势显著,之后主要表现为年代际尺度的冷暖振荡;GL则始终保持增暖趋势。EA、GL分区气温均存在年际、年代际(10~20 a)尺度上的波动,GL分区还存在20~40 a的准周期变化。(2)前冬北大西洋涛动正位相会引起次年夏季北大西洋呈南北向“-、+、-”三极型海面温度异常,并通过影响大气环流导致EA分区气温正异常,这种影响主要体现在年代际尺度上。(3)北大西洋多年代际振荡为正异常时,北美至格陵兰位势高度偏高,GL分区增暖,并且这种影响在21世纪70年代后更重要;北太平洋北部的海面温度正异常对GL分区增温也有贡献。

未来变暖背景下北极气候变化特征研究具有重要意义,基于国际耦合模式比较计划第六阶段(Coupled Model Intercomparison Project Phase 6,CMIP6)中对北极气候变化模拟能力较好的模式模拟结果,研究SSP2-4.5情景下21世纪北极2 m气温的时空变化特征及其影响因素。结果表明:(1)极地陆地的欧亚大陆(Eurasia,EA)和北美-格陵兰(Greenland,GL)对全球变暖具有不同的响应。EA在21世纪中叶前变暖趋势显著,之后主要表现为年代际尺度的冷暖振荡;GL则始终保持增暖趋势。EA、GL分区气温均存在年际、年代际(10~20 a)尺度上的波动,GL分区还存在20~40 a的准周期变化。(2)前冬北大西洋涛动正位相会引起次年夏季北大西洋呈南北向“-、+、-”三极型海面温度异常,并通过影响大气环流导致EA分区气温正异常,这种影响主要体现在年代际尺度上。(3)北大西洋多年代际振荡为正异常时,北美至格陵兰位势高度偏高,GL分区增暖,并且这种影响在21世纪70年代后更重要;北太平洋北部的海面温度正异常对GL分区增温也有贡献。

2024(1):76-87

, DOI: 10.19513/j.cnki.hyqxxb.20221030001

摘要:

在同一东北冷涡背景下,2016年6月12—13日山西境内连续2 d出现强对流天气,12日为分散性对流而13日为大范围强对流。基于多源资料通过对比探讨次天气尺度系统及其演变对风暴环境进而对风暴结构的影响,得出以下结论:(1)两日风暴强度和风暴结构差异显著。6月12日对流孤立分散且回波强度小于55 dBZ,而13日准线性风暴发展成尺度较大的弓形回波引发大范围强对流天气,回波强度达60 dBZ。(2)此次过程的关键影响系统为冷涡背景下的次天气尺度低涡。12日次天气尺度低压扰动开始出现,距离远而未影响山西;13日低压扰动东移发展为次天气尺度切断低涡,低涡相关的地面冷锋及850 hPa切变线触发山西上游对流。(3)12日低层水汽含量低,0~3 km垂直风切变弱,13日低涡前偏南水汽输送使低层显著增湿,叠加中层干冷空气形成不稳定层结,受低涡影响0~3 km风垂直切变增强至5.0×10-3 s-1,冷锋触发的对流风暴在上述环境下强烈发展并产生阵风锋,阵风锋组织风暴形成飑线,冷池与0~3 km风切变相互作用使飑线维持。(4)13日有利于飑线发展的环境要素与东北冷涡西侧的次天气尺度切断低涡系统密切相关,次天气尺度低涡是飑线形成发展的关键系统。

在同一东北冷涡背景下,2016年6月12—13日山西境内连续2 d出现强对流天气,12日为分散性对流而13日为大范围强对流。基于多源资料通过对比探讨次天气尺度系统及其演变对风暴环境进而对风暴结构的影响,得出以下结论:(1)两日风暴强度和风暴结构差异显著。6月12日对流孤立分散且回波强度小于55 dBZ,而13日准线性风暴发展成尺度较大的弓形回波引发大范围强对流天气,回波强度达60 dBZ。(2)此次过程的关键影响系统为冷涡背景下的次天气尺度低涡。12日次天气尺度低压扰动开始出现,距离远而未影响山西;13日低压扰动东移发展为次天气尺度切断低涡,低涡相关的地面冷锋及850 hPa切变线触发山西上游对流。(3)12日低层水汽含量低,0~3 km垂直风切变弱,13日低涡前偏南水汽输送使低层显著增湿,叠加中层干冷空气形成不稳定层结,受低涡影响0~3 km风垂直切变增强至5.0×10-3 s-1,冷锋触发的对流风暴在上述环境下强烈发展并产生阵风锋,阵风锋组织风暴形成飑线,冷池与0~3 km风切变相互作用使飑线维持。(4)13日有利于飑线发展的环境要素与东北冷涡西侧的次天气尺度切断低涡系统密切相关,次天气尺度低涡是飑线形成发展的关键系统。

2024(1):88-96

, DOI: 10.19513/j.cnki.hyqxxb.20230223001

摘要:

利用地面气象观测站资料、加密地面观测资料和欧洲中期天气预报中心(European Centre for Medium-Range Weather Forecasts,ECMWF)第五代大气再分析数据(ECMWF Reanalysis v5,ERA5;分辨率为0.25°×0.25°)逐小时资料,对山东2021年11月6—8日极端暴雪过程雪水比影响因子进行研究。结果显示:此次暴雪过程平均雪水比分布总体呈“北大南小、西大东小”的分布特征,降雪初期产生的雪水比小,降雪中后期产生的雪水比大;温度偏高、云内液态水含量较高的地区雪水比较小,温度偏低、云内液态水含量较低的地区雪水比较大;雪水比与地面气温、地表温度呈负相关,地面气温与雪水比的相关性最大,积雪产生之后地表温度与雪水比变化无明显相关。

利用地面气象观测站资料、加密地面观测资料和欧洲中期天气预报中心(European Centre for Medium-Range Weather Forecasts,ECMWF)第五代大气再分析数据(ECMWF Reanalysis v5,ERA5;分辨率为0.25°×0.25°)逐小时资料,对山东2021年11月6—8日极端暴雪过程雪水比影响因子进行研究。结果显示:此次暴雪过程平均雪水比分布总体呈“北大南小、西大东小”的分布特征,降雪初期产生的雪水比小,降雪中后期产生的雪水比大;温度偏高、云内液态水含量较高的地区雪水比较小,温度偏低、云内液态水含量较低的地区雪水比较大;雪水比与地面气温、地表温度呈负相关,地面气温与雪水比的相关性最大,积雪产生之后地表温度与雪水比变化无明显相关。

2024(1):97-107

, DOI: 10.19513/j.cnki.hyqxxb.20221105001

摘要:

针对2022年第3号台风“暹芭”的主要特点和预报难点问题进行分析和研究,得出如下主要结论:“暹芭”是2022年首个登陆我国的台风,在华南登陆减弱后,其残余环流继续北上,与西风带系统共同影响我国华中、华东、华北及东北等地的部分地区;累计雨量大、风雨强度强;台风外围出现多个龙卷。主要的预报难点问题有:弱台风准确定位问题表现突出,引进新的卫星产品有助于提高定位精度;72 h路径预报的偏差问题主要是由于模式对东台风、大陆高压和南压高压、西风急流等关键系统的预报偏差引起;台风登陆后北上长时间维持(含减弱后的残涡)的预报问题需关注持续的水汽通道和高层出流条件变化。

针对2022年第3号台风“暹芭”的主要特点和预报难点问题进行分析和研究,得出如下主要结论:“暹芭”是2022年首个登陆我国的台风,在华南登陆减弱后,其残余环流继续北上,与西风带系统共同影响我国华中、华东、华北及东北等地的部分地区;累计雨量大、风雨强度强;台风外围出现多个龙卷。主要的预报难点问题有:弱台风准确定位问题表现突出,引进新的卫星产品有助于提高定位精度;72 h路径预报的偏差问题主要是由于模式对东台风、大陆高压和南压高压、西风急流等关键系统的预报偏差引起;台风登陆后北上长时间维持(含减弱后的残涡)的预报问题需关注持续的水汽通道和高层出流条件变化。

2024(1):108-117

, DOI: 10.19513/j.cnki.hyqxxb.20230330001

摘要:

利用中国气象局公共气象服务中心地面实况专业服务产品(CARAS_SUR1 km,简记为“CAR”)、国家气象信息中心多源融合实况分析产品(ART_1 km,简记为“ART”)、全国雷达反演降水产品(简记为“RAD”)、风云四号卫星反演降水产品(简记为“SAT”)以及全国气象观测站逐小时资料,应用机器学习方法建立了基于选定位置气温、降水、风向、风速要素的实况融合应用模型(简记为“GBDT模型”)。15 d逐时GBDT融合产品的全国分区域检验结果表明:GBDT气温融合产品在东北、华北、西北、华中、新疆、西藏6个区域较CAR和ART均有改进,在西藏的改进最明显,在华东和西南GBDT融合产品优于ART而逊于CAR,在华南和内蒙古GBDT融合产品误差较ART、CAR略有增加;GBDT降水融合产品在样本偏少的内蒙古较ART、CAR误差略有增加,其他区域有改进或基本相当;GBDT风速、风向融合产品较ART、CAR均有较大改进。试验结果表明,机器学习方法可应用于融合多源实况分析产品和观测数据,以开展选定位置气温、降水、风向、风速要素的实况气象信息服务。

利用中国气象局公共气象服务中心地面实况专业服务产品(CARAS_SUR1 km,简记为“CAR”)、国家气象信息中心多源融合实况分析产品(ART_1 km,简记为“ART”)、全国雷达反演降水产品(简记为“RAD”)、风云四号卫星反演降水产品(简记为“SAT”)以及全国气象观测站逐小时资料,应用机器学习方法建立了基于选定位置气温、降水、风向、风速要素的实况融合应用模型(简记为“GBDT模型”)。15 d逐时GBDT融合产品的全国分区域检验结果表明:GBDT气温融合产品在东北、华北、西北、华中、新疆、西藏6个区域较CAR和ART均有改进,在西藏的改进最明显,在华东和西南GBDT融合产品优于ART而逊于CAR,在华南和内蒙古GBDT融合产品误差较ART、CAR略有增加;GBDT降水融合产品在样本偏少的内蒙古较ART、CAR误差略有增加,其他区域有改进或基本相当;GBDT风速、风向融合产品较ART、CAR均有较大改进。试验结果表明,机器学习方法可应用于融合多源实况分析产品和观测数据,以开展选定位置气温、降水、风向、风速要素的实况气象信息服务。

2024(1):118-128

, DOI: 10.19513/j.cnki.hyqxxb.20221210001

摘要:

以复杂地形的天津蓟州为例,通过对比距离蓟州最近的大兴探空站资料与欧洲中期天气预报中心(European Centre for Medium-Range Weather Forecasts,ECMWF)第五代大气再分析(ECMWF Reanalysis v5,ERA5)资料的差异,对基于ERA5资料生成的强对流指数在蓟州的适用性进行检验和评估。结果表明:(1)ERA5资料与大兴探空站探测的位势高度、气温和风速在对流层高度吻合,说明ERA5资料能够描述蓟州高空气象条件,且对低空的表现能力比高空准确,各要素中大气湿度的表现相对较差;(2)基于ERA5生成的对流指数中,与强对流天气密切相关的对流有效位能(convective available potential energy,CAPE)、K指数、沙瓦特指数(Showalter index,SI)和大气可降水量(precipitable water,PW)与大兴探空站对应参数的相关系数分别达到0.66、0.90、0.93和0.99,表明利用ERA5构建的对流指数能够揭示大气不稳定层结条件;(3)ERA5对流指数变化与蓟州降水过程相对应,ERA5能够反映天气的变化和发展,为强对流潜势分析提供参考。

以复杂地形的天津蓟州为例,通过对比距离蓟州最近的大兴探空站资料与欧洲中期天气预报中心(European Centre for Medium-Range Weather Forecasts,ECMWF)第五代大气再分析(ECMWF Reanalysis v5,ERA5)资料的差异,对基于ERA5资料生成的强对流指数在蓟州的适用性进行检验和评估。结果表明:(1)ERA5资料与大兴探空站探测的位势高度、气温和风速在对流层高度吻合,说明ERA5资料能够描述蓟州高空气象条件,且对低空的表现能力比高空准确,各要素中大气湿度的表现相对较差;(2)基于ERA5生成的对流指数中,与强对流天气密切相关的对流有效位能(convective available potential energy,CAPE)、K指数、沙瓦特指数(Showalter index,SI)和大气可降水量(precipitable water,PW)与大兴探空站对应参数的相关系数分别达到0.66、0.90、0.93和0.99,表明利用ERA5构建的对流指数能够揭示大气不稳定层结条件;(3)ERA5对流指数变化与蓟州降水过程相对应,ERA5能够反映天气的变化和发展,为强对流潜势分析提供参考。

2024(1):129-138

, DOI: 10.19513/j.cnki.hyqxxb.20240108001

摘要:

2023年秋季(9—11月)北半球极涡为单极型分布,中高纬度地区呈5波型,欧亚大陆西风环流较为平直,西风带槽脊较弱。我国近海共出现16次8级以上大风过程,其中热带气旋大风过程3次,热带气旋与冷空气共同影响的大风过程3次,冷空气和温带气旋共同影响的大风过程3次,冷空气大风过程7次。西北太平洋和南海共生成4个热带气旋,热带气旋活动较常年偏少,全球其他海域生成热带气旋22个。近海出现2.0 m以上大浪过程17次,大浪日数占秋季总日数约71%。近海海面温度较常年平均偏高。

2023年秋季(9—11月)北半球极涡为单极型分布,中高纬度地区呈5波型,欧亚大陆西风环流较为平直,西风带槽脊较弱。我国近海共出现16次8级以上大风过程,其中热带气旋大风过程3次,热带气旋与冷空气共同影响的大风过程3次,冷空气和温带气旋共同影响的大风过程3次,冷空气大风过程7次。西北太平洋和南海共生成4个热带气旋,热带气旋活动较常年偏少,全球其他海域生成热带气旋22个。近海出现2.0 m以上大浪过程17次,大浪日数占秋季总日数约71%。近海海面温度较常年平均偏高。

优先发表栏目展示本刊经终审会确定录用的文章,已被编辑加工和排版,但尚未定稿,即非最终版。文章仍需多次校对后,才以最终形式发表,提供此版本是为了让文章尽早被发现。请注意,此版本可能存在影响内容的错误,且在最终出版前文本还会进行修改。这些文章目前处于编校阶段,尚未确定卷期和页码。

显示模式:

摘要:

本文使用2018年3月至2021年2月ERA5再分析资料和站点资料逐小时风向、风速等数据,采用常规方法筛选天津环渤海地区海陆风事件,比较分析不同资料集呈现出的海陆风起讫时间、持续时间、强度等指标表征的海陆风特征的年平均和季节差异,以评估ERA5再分析资料的适用性。结果表明:(1)两套资料四季分布对应较好,均能显示夏季海陆风日最多这一基本特征;海风持续时间较陆风持续时间更长,年平均强度高于陆风,最强均出现在春季。(2)年平均差异主要表现在:站点资料显示的海风开始和结束时间呈弱双峰结构,陆风开始和结束时间均早于ERA5再分析资料,平均海风和陆风持续时间短于ERA5再分析资料。(3)季节差异主要表现在:ERA5再分析资料显示陆风强度极小值出现在夏季,海风最长持续时间主要出现在秋季;站点资料显示陆风强度极小值在秋季,海风最长持续时间出现在春夏两季。评估结果显示,较长时间序列ERA5再分析资料在分析天津环渤海地区海陆风特征研究方面的适用性。

本文使用2018年3月至2021年2月ERA5再分析资料和站点资料逐小时风向、风速等数据,采用常规方法筛选天津环渤海地区海陆风事件,比较分析不同资料集呈现出的海陆风起讫时间、持续时间、强度等指标表征的海陆风特征的年平均和季节差异,以评估ERA5再分析资料的适用性。结果表明:(1)两套资料四季分布对应较好,均能显示夏季海陆风日最多这一基本特征;海风持续时间较陆风持续时间更长,年平均强度高于陆风,最强均出现在春季。(2)年平均差异主要表现在:站点资料显示的海风开始和结束时间呈弱双峰结构,陆风开始和结束时间均早于ERA5再分析资料,平均海风和陆风持续时间短于ERA5再分析资料。(3)季节差异主要表现在:ERA5再分析资料显示陆风强度极小值出现在夏季,海风最长持续时间主要出现在秋季;站点资料显示陆风强度极小值在秋季,海风最长持续时间出现在春夏两季。评估结果显示,较长时间序列ERA5再分析资料在分析天津环渤海地区海陆风特征研究方面的适用性。

摘要:

利用青岛双偏振多普勒天气雷达资料和常规观测资料以及区域自动站气象资料,对2019年8月16日发生在山东诸城的一次强冰雹超级单体风暴和2020年8月3日发生在山东高密的一次强降水超级单体风暴双偏振特征差异性进行了分析。结果表明:风暴低层上升气流区一侧都存在明显的ZDR弧,强上升气流区周围都分布有ZDR环,都存在深厚的ZDR柱和KDP柱。主要差异包括,诸城强冰雹超级单体风暴的强度明显较强,强中心高度明显较高,中气旋旋转强度和风暴顶幅散强度明显较强,但ZDR柱与KDP柱高度较低,ZDR柱与KDP柱宽度明显较窄。强的中气旋旋转强度和风暴顶辐散强度,利于强回波核的悬垂及冰雹增长。高密强风暴更加宽阔、深厚的上升气流,将浓度较高的液态或湿冰粒子带至较高高度,不利于冰雹的增长。湿度垂直分布和风场垂直廓线对风暴强度与天气实况起到了关键作用,诸城强风暴产生在相对较干的湿度垂直分布和较冷的风场廓线条件下,以强冰雹为主,高密强风暴产生在相对较湿的湿度垂直分布及相对较暖的环境风场条件下,以高强度降雨为主。

利用青岛双偏振多普勒天气雷达资料和常规观测资料以及区域自动站气象资料,对2019年8月16日发生在山东诸城的一次强冰雹超级单体风暴和2020年8月3日发生在山东高密的一次强降水超级单体风暴双偏振特征差异性进行了分析。结果表明:风暴低层上升气流区一侧都存在明显的ZDR弧,强上升气流区周围都分布有ZDR环,都存在深厚的ZDR柱和KDP柱。主要差异包括,诸城强冰雹超级单体风暴的强度明显较强,强中心高度明显较高,中气旋旋转强度和风暴顶幅散强度明显较强,但ZDR柱与KDP柱高度较低,ZDR柱与KDP柱宽度明显较窄。强的中气旋旋转强度和风暴顶辐散强度,利于强回波核的悬垂及冰雹增长。高密强风暴更加宽阔、深厚的上升气流,将浓度较高的液态或湿冰粒子带至较高高度,不利于冰雹的增长。湿度垂直分布和风场垂直廓线对风暴强度与天气实况起到了关键作用,诸城强风暴产生在相对较干的湿度垂直分布和较冷的风场廓线条件下,以强冰雹为主,高密强风暴产生在相对较湿的湿度垂直分布及相对较暖的环境风场条件下,以高强度降雨为主。

最新录用栏目展示本刊经终审会确定录用的文章,未经过编辑加工。

显示模式:

摘要:

利用台风资料、海南灾情资料、再分析资料和多种统计分析方法,确定了1967-2015年影响海南岛的15个强台风事件,探析了海南岛强台风事件(Hainan violent typhoon event,简称HNVTE)的影响因子。结果表明HNVTE发生的气候背景信息表现为多时间尺度因子的协同作用:1980s年代后期海温(副高)呈突变式增暖(变强)可能为HNVTE的减少提供了年代际尺度背景;ENSO和平流层准两年振荡(QBO)的共同作用提供了HNVTE变化的年际异常背景。西太平洋冷期中出现中等强度的拉尼娜状态和暖期中出现中等强度的厄尔尼诺状态均有利于HNVTE发生,而平流层西风位相下低层强西风切变则会抑制这两种状态下的HNVTE活动。根据西太平洋海温的年代际位相、ENSO循环位相及强度和QBO位相及强度构建的BEST-QBO协同作用指数很好地识别HNVTE的发生,可为HNVTE的气候预测提供有用的信号。

利用台风资料、海南灾情资料、再分析资料和多种统计分析方法,确定了1967-2015年影响海南岛的15个强台风事件,探析了海南岛强台风事件(Hainan violent typhoon event,简称HNVTE)的影响因子。结果表明HNVTE发生的气候背景信息表现为多时间尺度因子的协同作用:1980s年代后期海温(副高)呈突变式增暖(变强)可能为HNVTE的减少提供了年代际尺度背景;ENSO和平流层准两年振荡(QBO)的共同作用提供了HNVTE变化的年际异常背景。西太平洋冷期中出现中等强度的拉尼娜状态和暖期中出现中等强度的厄尔尼诺状态均有利于HNVTE发生,而平流层西风位相下低层强西风切变则会抑制这两种状态下的HNVTE活动。根据西太平洋海温的年代际位相、ENSO循环位相及强度和QBO位相及强度构建的BEST-QBO协同作用指数很好地识别HNVTE的发生,可为HNVTE的气候预测提供有用的信号。

摘要:

利用美国国家航空航天局(NASA)提供的Aqua和Terra卫星可见光云图和地球同步轨道卫星(GOES)红外卫星云图、欧洲中期天气预报中心(ECMWF)提供的ERA5客观再分析数据(时间间隔为1小时, 水平分辨率为0.25°×0.25°),对2012~2016年发生在太平洋上空的“射线状”云的分布特征进行了分析,结果表明,“射线状”云多呈近似圆形或椭圆形,具有明显的云系中心和清晰的辐射状径向云臂,云臂通常自云系中心向四周发散,形状如古时车轮。约85%的“射线状”云个例发生在南半球,其中绝大多数“射线状”云发生在东南太平洋的秘鲁沿岸。全年除2月份外皆有“射线状”云发生,6、7、8月为“射线状”云高频发生月份,5、9、10月为中频发生月份,1、2、3、4、11、12月为低频发生月份。大气逆温层对“射线状”云的产生与消散具有重要影响,云系内部以上升运动为主;部分“射线状”云个例呈旋转形态;水汽的上升与下沉运动影响着云系结构。 关键词:“射线状”云;太平洋;地理分布;统计分析;大气逆温层。

利用美国国家航空航天局(NASA)提供的Aqua和Terra卫星可见光云图和地球同步轨道卫星(GOES)红外卫星云图、欧洲中期天气预报中心(ECMWF)提供的ERA5客观再分析数据(时间间隔为1小时, 水平分辨率为0.25°×0.25°),对2012~2016年发生在太平洋上空的“射线状”云的分布特征进行了分析,结果表明,“射线状”云多呈近似圆形或椭圆形,具有明显的云系中心和清晰的辐射状径向云臂,云臂通常自云系中心向四周发散,形状如古时车轮。约85%的“射线状”云个例发生在南半球,其中绝大多数“射线状”云发生在东南太平洋的秘鲁沿岸。全年除2月份外皆有“射线状”云发生,6、7、8月为“射线状”云高频发生月份,5、9、10月为中频发生月份,1、2、3、4、11、12月为低频发生月份。大气逆温层对“射线状”云的产生与消散具有重要影响,云系内部以上升运动为主;部分“射线状”云个例呈旋转形态;水汽的上升与下沉运动影响着云系结构。 关键词:“射线状”云;太平洋;地理分布;统计分析;大气逆温层。

摘要:

2022年8月重庆月最高气温达到41.3 ℃,高温天长达28 d,在此高温天气下8月重庆臭氧未出现超标情况,而7月整体气温低于8月,出现7 d臭氧超标的情况。利用观测资料、WRF模型,对此现象进行分析,并综合探讨不同片区臭氧与气象条件的关系,结果表明:(1)8月的气温、边界层高度、风速偏高,而湿度偏低,这可能有利于8月臭氧污染状况改善。整体来看,重庆市臭氧浓度随气温和边界层高度升高均呈现先升高再降低的趋势,当气温高于30℃、边界层高度高于1000 m、相对湿度低于59%、风速低于6.3m/s时,臭氧浓度及超标率均出现显著上升,而当气温、边界层高度、相对湿度、风速分别超过39℃、2800 m、59%、6.3 m/s时,臭氧浓度及超标率均显著下降。(2)主城区和郊区区县的气温分别超过38℃和37℃后,臭氧浓度升幅变小或出现下降,个别区县气温在38~40℃内臭氧浓度仍保持上升趋势。(3)沙坪坝区和长寿区在污染天臭氧和边界层高度2小时升幅峰值同时出现在11时或13时,合川区和荣昌区在污染天臭氧和边界层高度2小时升幅峰值出现时间不一致。本文的研究成果能够对重庆市夏季臭氧污染预测、防控和臭氧污染管控等方面提供科学建议。

2022年8月重庆月最高气温达到41.3 ℃,高温天长达28 d,在此高温天气下8月重庆臭氧未出现超标情况,而7月整体气温低于8月,出现7 d臭氧超标的情况。利用观测资料、WRF模型,对此现象进行分析,并综合探讨不同片区臭氧与气象条件的关系,结果表明:(1)8月的气温、边界层高度、风速偏高,而湿度偏低,这可能有利于8月臭氧污染状况改善。整体来看,重庆市臭氧浓度随气温和边界层高度升高均呈现先升高再降低的趋势,当气温高于30℃、边界层高度高于1000 m、相对湿度低于59%、风速低于6.3m/s时,臭氧浓度及超标率均出现显著上升,而当气温、边界层高度、相对湿度、风速分别超过39℃、2800 m、59%、6.3 m/s时,臭氧浓度及超标率均显著下降。(2)主城区和郊区区县的气温分别超过38℃和37℃后,臭氧浓度升幅变小或出现下降,个别区县气温在38~40℃内臭氧浓度仍保持上升趋势。(3)沙坪坝区和长寿区在污染天臭氧和边界层高度2小时升幅峰值同时出现在11时或13时,合川区和荣昌区在污染天臭氧和边界层高度2小时升幅峰值出现时间不一致。本文的研究成果能够对重庆市夏季臭氧污染预测、防控和臭氧污染管控等方面提供科学建议。

摘要:

利用山东122个国家基本气象站2017-2021年1-3月和11-12月 “24 h降雪量≥10.0 mm”的暴雪实况资料,采用二分类法、邻域法、时间偏移法和量级模糊法等四种方法对山东暴雪预报进行检验与对比。结果表明:(1)时段内暴雪的总站次数为182个,暴雪分布具有明显的时空分布特征,主要出现在半岛北部地区,鲁东南和半岛南部产生暴雪的概率最小。出现次数的年际和月际变化明显,最多年份出现98站次,最少年份仅有5站次,二月份是高发月份,占全年暴雪站次的38.5%。(2)现行业务中应用最广泛的二分类法检验的准确率较低,其中24 h仅为12.08%,主要原因是该方法在空间、时间和量级上存在多重影响,不能精细准确地反映预报能力。(3)邻域法、时间偏移法和量级模糊法对24 h的暴雪预报准确率分别为14.4%、14.69%、30.05%,相较于二分类法,这三种检验方法的准确率均有较大幅度提高,空报率和漏报率均较大幅度下降。(4)融合了邻域法、时间偏移法和量级模糊法的综合检验法,能从空间、时间和量级三个维度区分出预报差异,检验结果更加精细准确,有利于引导预报员放下“检验评分低”的思想包袱,做出科学客观的预报,提升预报服务效果。

利用山东122个国家基本气象站2017-2021年1-3月和11-12月 “24 h降雪量≥10.0 mm”的暴雪实况资料,采用二分类法、邻域法、时间偏移法和量级模糊法等四种方法对山东暴雪预报进行检验与对比。结果表明:(1)时段内暴雪的总站次数为182个,暴雪分布具有明显的时空分布特征,主要出现在半岛北部地区,鲁东南和半岛南部产生暴雪的概率最小。出现次数的年际和月际变化明显,最多年份出现98站次,最少年份仅有5站次,二月份是高发月份,占全年暴雪站次的38.5%。(2)现行业务中应用最广泛的二分类法检验的准确率较低,其中24 h仅为12.08%,主要原因是该方法在空间、时间和量级上存在多重影响,不能精细准确地反映预报能力。(3)邻域法、时间偏移法和量级模糊法对24 h的暴雪预报准确率分别为14.4%、14.69%、30.05%,相较于二分类法,这三种检验方法的准确率均有较大幅度提高,空报率和漏报率均较大幅度下降。(4)融合了邻域法、时间偏移法和量级模糊法的综合检验法,能从空间、时间和量级三个维度区分出预报差异,检验结果更加精细准确,有利于引导预报员放下“检验评分低”的思想包袱,做出科学客观的预报,提升预报服务效果。

摘要:

利用欧洲中心ERA5 0.25 °×0.25°逐小时再分析资料及北京大兴国际机场1号风廓线雷达资料,比较大兴机场2021年11月6—7日和2023年2月11—12日两次多相态降水过程,探究风廓线雷达在两次冬季多相态降水中的表现特征。结果表明:(1)风廓线雷达近地面风场偏东风的建立、急流的出现及中低空的扰动均对冬季降雪临近预报起着积极作用,低层冷空气的增强对相态转换有一定的指示意义,中高层暖湿抬升的强弱与降水强度变化有很好的对应关系。(2)降水强度和降水相态的变化均可在风廓线雷达探测的垂直速度上得到体现。两次过程的降雨时段在2500m以下有较大的正速度,随着降水相态由雨向雪转变,垂直速度发生锐减。(3)大气折射率结构常数Cn2和信噪比SNR回波结构特征相似,两者均能够反映降水强度变化。两次过程Cn2对数值均在降水开始前1小时开始增大,Cn2值越大,降水越剧烈,其高值区的高度范围随相态由雨转雪而逐渐变高;两次过程SNR高值区主要集中在2000m以下,SNR结构越紧密、回波强度越大,降水越剧烈。(4)雷达探测高度受大气高层湿度的直接影响,可为降水强度的判断提供依据。

利用欧洲中心ERA5 0.25 °×0.25°逐小时再分析资料及北京大兴国际机场1号风廓线雷达资料,比较大兴机场2021年11月6—7日和2023年2月11—12日两次多相态降水过程,探究风廓线雷达在两次冬季多相态降水中的表现特征。结果表明:(1)风廓线雷达近地面风场偏东风的建立、急流的出现及中低空的扰动均对冬季降雪临近预报起着积极作用,低层冷空气的增强对相态转换有一定的指示意义,中高层暖湿抬升的强弱与降水强度变化有很好的对应关系。(2)降水强度和降水相态的变化均可在风廓线雷达探测的垂直速度上得到体现。两次过程的降雨时段在2500m以下有较大的正速度,随着降水相态由雨向雪转变,垂直速度发生锐减。(3)大气折射率结构常数Cn2和信噪比SNR回波结构特征相似,两者均能够反映降水强度变化。两次过程Cn2对数值均在降水开始前1小时开始增大,Cn2值越大,降水越剧烈,其高值区的高度范围随相态由雨转雪而逐渐变高;两次过程SNR高值区主要集中在2000m以下,SNR结构越紧密、回波强度越大,降水越剧烈。(4)雷达探测高度受大气高层湿度的直接影响,可为降水强度的判断提供依据。

摘要:

利用贵州1961—2018年夏季月降水0.5°×0.5°格点资料及全球逐月海表温度资料,分析了贵州夏季降水量的时空分布特征及其与前期海温的联系,并合成分析了海温异常影响大气环流异常从而对降水量产生影响。结果表明:(1)贵州夏季和夏季各月降水量均无显著趋势变化,降水量从东北部中部向西南逐渐增加的,并且贵州夏季降水异常主要有全区一致型、南北反向型和东西反向型三个模态。(2)贵州夏季降水异常与北赤道暖流区、加利福尼亚冷流区、北太平洋中纬度海域的海温异常联系密切。(3)北赤道暖流区和加利福尼亚冷流区的显著时段是上一年6到11月,其中7月影响最为显著,影响范围主要是东部及南部;北太平洋中纬度海域是上一年6到7月,其中7月影响最为显著,影响范围主要是东北部及东南部。(4)关键海区海温与贵州降水偏少年联系不如偏多年密切。

利用贵州1961—2018年夏季月降水0.5°×0.5°格点资料及全球逐月海表温度资料,分析了贵州夏季降水量的时空分布特征及其与前期海温的联系,并合成分析了海温异常影响大气环流异常从而对降水量产生影响。结果表明:(1)贵州夏季和夏季各月降水量均无显著趋势变化,降水量从东北部中部向西南逐渐增加的,并且贵州夏季降水异常主要有全区一致型、南北反向型和东西反向型三个模态。(2)贵州夏季降水异常与北赤道暖流区、加利福尼亚冷流区、北太平洋中纬度海域的海温异常联系密切。(3)北赤道暖流区和加利福尼亚冷流区的显著时段是上一年6到11月,其中7月影响最为显著,影响范围主要是东部及南部;北太平洋中纬度海域是上一年6到7月,其中7月影响最为显著,影响范围主要是东北部及东南部。(4)关键海区海温与贵州降水偏少年联系不如偏多年密切。

摘要:

基于人工神经网络模型(Artificial Neural Networks,ANN)耦合其他模型或优化算法在径流预报中的应用逐渐增多。本文首先从人工神经网络模型耦合物理模型、多人工神经网络模型耦合、分解技术与机器学习方法的耦合、人工神经网络模型耦合智能优化算法四个方面进行系统梳理和总结,表明提高预测精度的原因及各方法的优势;最后提出当前研究中存在的问题及展望。本研究总结了多模型集成方法以及与分解技术等方法在径流预报中的应用,将进一步推动径流预报领域的研究和发展,为实现准确可靠的径流预测和水资源管理提供有益的支持。

基于人工神经网络模型(Artificial Neural Networks,ANN)耦合其他模型或优化算法在径流预报中的应用逐渐增多。本文首先从人工神经网络模型耦合物理模型、多人工神经网络模型耦合、分解技术与机器学习方法的耦合、人工神经网络模型耦合智能优化算法四个方面进行系统梳理和总结,表明提高预测精度的原因及各方法的优势;最后提出当前研究中存在的问题及展望。本研究总结了多模型集成方法以及与分解技术等方法在径流预报中的应用,将进一步推动径流预报领域的研究和发展,为实现准确可靠的径流预测和水资源管理提供有益的支持。

摘要:

利用中国气象局自动站与CMORPH降水数据融合资料和欧洲中期天气预报中心再分析资料,对青藏高原地区夏季降水的日变化规律进行分析,并讨论了高原地区夜雨的空间分布特征和不同持续时间降水的日变化差异,结果表明:(1)青藏高原地区整体降水量和降水频率的日变化表现为在18:00—20:00出现峰值,而在午间12:00处于全天降水量的谷值。(2)高原地区不同区域夏季降水量日峰值和谷值具有不同的空间分布特征。高原南部地区夏季降水量与高原整体降水量日变化特征大致相同,峰值出现在傍晚,谷值出现在中午;而北部的日变化特征与高原整体的日变化特征有较大差异,峰值出现在上午,谷值出现在凌晨。(3)青藏高原地区夜雨率存在较为明显的区域差异性,夜雨率高值中心出现在以29°N为中心,84°~93°E,28°~30°N间,存在明显的“中间高,南北低”的分布,高值中心夜雨率达到75%以上。(4)短时降水(约60%-80%)比持续性降水(约20%-40%)出现频率更高,但持续性降水占总降水量的70%。(5)青藏高原地区的降水日变化与风场和散度场的强度变化较为一致,且散度的正负值强弱变化可能是高原地区降水强度变化的重要原因之一。

利用中国气象局自动站与CMORPH降水数据融合资料和欧洲中期天气预报中心再分析资料,对青藏高原地区夏季降水的日变化规律进行分析,并讨论了高原地区夜雨的空间分布特征和不同持续时间降水的日变化差异,结果表明:(1)青藏高原地区整体降水量和降水频率的日变化表现为在18:00—20:00出现峰值,而在午间12:00处于全天降水量的谷值。(2)高原地区不同区域夏季降水量日峰值和谷值具有不同的空间分布特征。高原南部地区夏季降水量与高原整体降水量日变化特征大致相同,峰值出现在傍晚,谷值出现在中午;而北部的日变化特征与高原整体的日变化特征有较大差异,峰值出现在上午,谷值出现在凌晨。(3)青藏高原地区夜雨率存在较为明显的区域差异性,夜雨率高值中心出现在以29°N为中心,84°~93°E,28°~30°N间,存在明显的“中间高,南北低”的分布,高值中心夜雨率达到75%以上。(4)短时降水(约60%-80%)比持续性降水(约20%-40%)出现频率更高,但持续性降水占总降水量的70%。(5)青藏高原地区的降水日变化与风场和散度场的强度变化较为一致,且散度的正负值强弱变化可能是高原地区降水强度变化的重要原因之一。

摘要:

本研究以一阶近似地转效应的浅水方程为基础,通过多尺度和摄动近似的方法,分析了低纬海气耦合系统的非线性Kelvin波和Rossby波的相互作用。研究结果表明:(1)在没有风应力作用时,耦合波振幅较小,Kelvin波和Rossby波的振幅呈准周期变化,这种准周期变化是两种类型波各自的扭结效应和二者的非线性效应共同作用的结果;(2)在有风应力作用时,耦合波振幅将在指数型螺旋振荡增大后,Kelvin波呈准周期振荡,Rossby波呈非周期振荡,这种准周期与非周期振荡的叠加效应,体现了ENSO周期性不强的准周期振荡特征;(3)在ENSO运动中,Kelvin波和Rossby波是一直都存在的,由于相互的非线性作用,二者在不同阶段体现出不同的状态,总体为:蛰伏(酝酿)→增长→衰减→蛰伏(酝酿))。

本研究以一阶近似地转效应的浅水方程为基础,通过多尺度和摄动近似的方法,分析了低纬海气耦合系统的非线性Kelvin波和Rossby波的相互作用。研究结果表明:(1)在没有风应力作用时,耦合波振幅较小,Kelvin波和Rossby波的振幅呈准周期变化,这种准周期变化是两种类型波各自的扭结效应和二者的非线性效应共同作用的结果;(2)在有风应力作用时,耦合波振幅将在指数型螺旋振荡增大后,Kelvin波呈准周期振荡,Rossby波呈非周期振荡,这种准周期与非周期振荡的叠加效应,体现了ENSO周期性不强的准周期振荡特征;(3)在ENSO运动中,Kelvin波和Rossby波是一直都存在的,由于相互的非线性作用,二者在不同阶段体现出不同的状态,总体为:蛰伏(酝酿)→增长→衰减→蛰伏(酝酿))。

摘要:

基于济南S波段双偏振多普勒天气雷达探测数据,结合探空和地面实况资料,对2021年6月30日和7月9日2次强风暴演变双偏振特征进行了分析。结果表明:两次强风暴都发生在冷涡背景形势下,触发机制和风暴形态结构有差异,7月9日超级单体风暴为阵风锋触发,6月30日强飑线为弱冷锋触发。新生对流不断激发、合并、发展,导致两次强风暴维持较长时间。超级单体风暴的新生单体触发区域在风暴西侧与阵风锋交汇区域,引导风暴向西传播,风暴右侧是关键区域。飑线东侧前方不断有对流激发,引导风暴快速传播与移动并演变为弓形回波,飑线左侧前方是关键区域。新生单体初始时刻(30-44dBZ)差分反射率(ZDR)柱高度在-10℃高度附近,含有稀疏的中等大小液态雨滴。随着单体迅速发展,ZDR柱可伸展到-20℃层甚至更高高度,含有大的液态雨滴或融化的小的冰相粒子。单体合并发展主要表现为ZDR柱的合并,即上升气流区的合并。合并后ZDR柱宽度或高度增加,ZDR和KDP值增大,强上升气流区内液态粒子大小和浓度会明显增大。ZDR柱内最大值可达5-6 dB,存在5mm以上的特大液态粒子,或者有融化的冰相粒子。对流单体初始时刻具有较强的上升气流,之后上升气流强度迅速加强,在环境-20℃层甚至更高高度上粒子可以以液态形式存在。单体合并发展,上升气流强度更加强盛,环境0℃层高度之上强上升气流内会出现特大雨滴或等效于特大雨滴的融化的冰相粒子。

基于济南S波段双偏振多普勒天气雷达探测数据,结合探空和地面实况资料,对2021年6月30日和7月9日2次强风暴演变双偏振特征进行了分析。结果表明:两次强风暴都发生在冷涡背景形势下,触发机制和风暴形态结构有差异,7月9日超级单体风暴为阵风锋触发,6月30日强飑线为弱冷锋触发。新生对流不断激发、合并、发展,导致两次强风暴维持较长时间。超级单体风暴的新生单体触发区域在风暴西侧与阵风锋交汇区域,引导风暴向西传播,风暴右侧是关键区域。飑线东侧前方不断有对流激发,引导风暴快速传播与移动并演变为弓形回波,飑线左侧前方是关键区域。新生单体初始时刻(30-44dBZ)差分反射率(ZDR)柱高度在-10℃高度附近,含有稀疏的中等大小液态雨滴。随着单体迅速发展,ZDR柱可伸展到-20℃层甚至更高高度,含有大的液态雨滴或融化的小的冰相粒子。单体合并发展主要表现为ZDR柱的合并,即上升气流区的合并。合并后ZDR柱宽度或高度增加,ZDR和KDP值增大,强上升气流区内液态粒子大小和浓度会明显增大。ZDR柱内最大值可达5-6 dB,存在5mm以上的特大液态粒子,或者有融化的冰相粒子。对流单体初始时刻具有较强的上升气流,之后上升气流强度迅速加强,在环境-20℃层甚至更高高度上粒子可以以液态形式存在。单体合并发展,上升气流强度更加强盛,环境0℃层高度之上强上升气流内会出现特大雨滴或等效于特大雨滴的融化的冰相粒子。

摘要:

分析了两次森林火灾的双偏振雷达探测资料,结果表明:森林火灾燃烧产生的灰烬上升到空中,随环境风向下风方向飘散,形成烟羽。烟羽的反射率因子大多数20dBZ左右,火灾点上空很小范围最大值达到36dBZ。两次火灾探测到烟羽的时间分别维持了2 h 6 min和4 h 28 min。两次飘浮物随环境风向下游扩散的最远距离分别是65 km和94 km,最高上升高度分别达到3.7 km和4.8 km。以烟羽的前沿作为示踪物估算环境风的速度,两次火灾估算出的1.5°仰角高度偏西风都是12 m.s-1左右,雷达探测到的径向速度与环境风速在雷达径向上的投影接近。两次火灾都发生在晴天,环境风速不大,除了烟羽边缘位置速度谱宽的值较大,其余部分速度谱宽都很小,大部分在1~2 m.s-1。零滞后相关系数(CC)、差分反射率(ZDR)和差分相移(ΦDP)探测到的范围和面积与反射率因子的形态和面积接近,同样随烟羽的扩散而逐渐增大。CC的值非常小,大多数部位小于0.9,少数距离库库元的CC值低于0.5。在火点上空ZDR的值有相对较小的部分,大约在2~3 dB之间,在火点下风方向,大部分ZDR的值都很大。两次森林火灾的双偏振探测特征说明产生回波的反射物主要是水平尺度较大的干草、松针之类等燃烧后的灰烬的非球形反射物。

分析了两次森林火灾的双偏振雷达探测资料,结果表明:森林火灾燃烧产生的灰烬上升到空中,随环境风向下风方向飘散,形成烟羽。烟羽的反射率因子大多数20dBZ左右,火灾点上空很小范围最大值达到36dBZ。两次火灾探测到烟羽的时间分别维持了2 h 6 min和4 h 28 min。两次飘浮物随环境风向下游扩散的最远距离分别是65 km和94 km,最高上升高度分别达到3.7 km和4.8 km。以烟羽的前沿作为示踪物估算环境风的速度,两次火灾估算出的1.5°仰角高度偏西风都是12 m.s-1左右,雷达探测到的径向速度与环境风速在雷达径向上的投影接近。两次火灾都发生在晴天,环境风速不大,除了烟羽边缘位置速度谱宽的值较大,其余部分速度谱宽都很小,大部分在1~2 m.s-1。零滞后相关系数(CC)、差分反射率(ZDR)和差分相移(ΦDP)探测到的范围和面积与反射率因子的形态和面积接近,同样随烟羽的扩散而逐渐增大。CC的值非常小,大多数部位小于0.9,少数距离库库元的CC值低于0.5。在火点上空ZDR的值有相对较小的部分,大约在2~3 dB之间,在火点下风方向,大部分ZDR的值都很大。两次森林火灾的双偏振探测特征说明产生回波的反射物主要是水平尺度较大的干草、松针之类等燃烧后的灰烬的非球形反射物。

摘要:

2020年初秋东北地区连续遭受三个台风影响,为建国以来历史首次。本文依据气象观测资料和产量资料,系统分析了台风集中影响期间东北地区农业气象条件特征,估算了台风致灾造成的东北三省粮食单产和总产损失。结果表明,2020年初秋“巴威”“美莎克”和“海神”台风集中影响期间,频繁强降雨造成东北地区平均降水量较常年同期偏多3.3倍,吉林、黑龙江两省降水量均为近60年历史同期最多;吉林、黑龙江土壤湿涝状况为2013—2020年同期最重,部分农田出现大范围渍涝灾害。吉林和黑龙江遭受近40年来最强日平均风影响,造成大范围作物倒伏。吉林中东部、黑龙江南部遭受较重产量损失。其中,台风“美莎克”影响最重,其次为“海神”,“巴威”最轻。分省来看,吉林受灾最重,黑龙江次之,辽宁最轻。分作物来看,玉米受灾最重,水稻次之,大豆最轻。2020年作物生长季,初秋三个北上台风对吉林和黑龙江的影响均是造成两省秋粮单产较正常年景偏差的主要因素。估算得出2020年台风造成东北三省秋粮总产较正常年景至少损失约115万t,约占秋粮总产1.0%;其中,吉林受灾最重,至少损失秋粮约95万t,约占吉林秋粮总产2.5%;黑龙江省秋粮总产至少损失0.2%。

2020年初秋东北地区连续遭受三个台风影响,为建国以来历史首次。本文依据气象观测资料和产量资料,系统分析了台风集中影响期间东北地区农业气象条件特征,估算了台风致灾造成的东北三省粮食单产和总产损失。结果表明,2020年初秋“巴威”“美莎克”和“海神”台风集中影响期间,频繁强降雨造成东北地区平均降水量较常年同期偏多3.3倍,吉林、黑龙江两省降水量均为近60年历史同期最多;吉林、黑龙江土壤湿涝状况为2013—2020年同期最重,部分农田出现大范围渍涝灾害。吉林和黑龙江遭受近40年来最强日平均风影响,造成大范围作物倒伏。吉林中东部、黑龙江南部遭受较重产量损失。其中,台风“美莎克”影响最重,其次为“海神”,“巴威”最轻。分省来看,吉林受灾最重,黑龙江次之,辽宁最轻。分作物来看,玉米受灾最重,水稻次之,大豆最轻。2020年作物生长季,初秋三个北上台风对吉林和黑龙江的影响均是造成两省秋粮单产较正常年景偏差的主要因素。估算得出2020年台风造成东北三省秋粮总产较正常年景至少损失约115万t,约占秋粮总产1.0%;其中,吉林受灾最重,至少损失秋粮约95万t,约占吉林秋粮总产2.5%;黑龙江省秋粮总产至少损失0.2%。

摘要:

中国气象局综合观测司于2021年开展了观测站网布局设计工作,为做好山东省地面观测站网布局研究,依据滚动需求评估的原则,评估了山东省地面气象观测站网水平分辨率。利用山东省国家级基准、基本及常规气象观测站资料,基于空间结构函数研究了其气温、相对湿度、降水的布站方案和精度。研究结果表明:(1)在山东省4类地面气象观测站中,各要素的水平分辨率同类对比,区域气象观测站最小,应用气象观测站最大。国家气象观测站和区域气象观测站各要素水平分辨率由小到大依次为降水、气温、风、湿度、气压;国家级基准、基本及常规气象观测站各要素的水平分辨率均相同;应用气象观测站气温与湿度要素的水平分辨率大于风和降水。各地市地面观测网水平分辨率对比显示,济南、青岛、淄博、日照地面观测网探测能力较强,临沂、菏泽、潍坊较弱。(2)除全球数值天气预报和海洋应用领域外,山东省4类地面气象观测站各要素的水平分辨率相比OSCAR各应用领域突破值尚有较大的差距。其中,区域气象观测站的探测能力最好,应用气象观测站的探测能力最弱。(3)山东省国家级基准、基本及常规气象观测站的四季气温、相对湿度、降水的结构函数整体上随距离的增加而增大。不同观测要素结构函数的季节性差异明显,反映了各要素不同季节的时间变幅和空间梯度分布的不同。气温、相对湿度、降水的线段、正三角形、正方形内插标准误差与距离均呈线性关系,且随距离的增加而增大。在距离满足点值内插标准误差小于观测标准误差时,气温、相对湿度和降水均为正三角形内插精度最高。(4)山东省国家级基准、基本及常规气象观测站的气温、相对湿度和降水最佳的布站方案均为正三角形布设。其中气温、相对湿度、降水的布站精度分别为≤43.6km、≤63.4km和≤40.3km。

中国气象局综合观测司于2021年开展了观测站网布局设计工作,为做好山东省地面观测站网布局研究,依据滚动需求评估的原则,评估了山东省地面气象观测站网水平分辨率。利用山东省国家级基准、基本及常规气象观测站资料,基于空间结构函数研究了其气温、相对湿度、降水的布站方案和精度。研究结果表明:(1)在山东省4类地面气象观测站中,各要素的水平分辨率同类对比,区域气象观测站最小,应用气象观测站最大。国家气象观测站和区域气象观测站各要素水平分辨率由小到大依次为降水、气温、风、湿度、气压;国家级基准、基本及常规气象观测站各要素的水平分辨率均相同;应用气象观测站气温与湿度要素的水平分辨率大于风和降水。各地市地面观测网水平分辨率对比显示,济南、青岛、淄博、日照地面观测网探测能力较强,临沂、菏泽、潍坊较弱。(2)除全球数值天气预报和海洋应用领域外,山东省4类地面气象观测站各要素的水平分辨率相比OSCAR各应用领域突破值尚有较大的差距。其中,区域气象观测站的探测能力最好,应用气象观测站的探测能力最弱。(3)山东省国家级基准、基本及常规气象观测站的四季气温、相对湿度、降水的结构函数整体上随距离的增加而增大。不同观测要素结构函数的季节性差异明显,反映了各要素不同季节的时间变幅和空间梯度分布的不同。气温、相对湿度、降水的线段、正三角形、正方形内插标准误差与距离均呈线性关系,且随距离的增加而增大。在距离满足点值内插标准误差小于观测标准误差时,气温、相对湿度和降水均为正三角形内插精度最高。(4)山东省国家级基准、基本及常规气象观测站的气温、相对湿度和降水最佳的布站方案均为正三角形布设。其中气温、相对湿度、降水的布站精度分别为≤43.6km、≤63.4km和≤40.3km。

摘要:

南海夏季风的爆发和推进影响着中国夏季雨带的进程。本文采用NCEP/NCAR再分析资料分析全球变暖前/后南海夏季风的演变特征。研究结果表明,全球变暖导致了南海夏季风减弱,主要出现了以下特征:(1)南海夏季风的平均建立时间提早,平均撤退时间推迟,历时长度更长,持续时间有上升的趋势。(2)南海夏季风爆发后(6—9月间)南海西北部对流层低层(700hPa以下)由海陆热力差异导致的局地环流在全球变暖后有减弱的趋势,进入我国华南和西南地区的西南夏季风有所减弱。(3)夏季风盛行期间西南风携孟加拉湾水汽经过中南半岛进入中国南海的水汽呈减少趋势,且从南海输入华南的水汽减少,导致中国东部降水变化趋势存在空间差异。(4)南海夏季风指数表明了南海夏季风对南海中南部以及华南东部的影响加强,而对南海北部和西南地区的影响强度明显减弱。

南海夏季风的爆发和推进影响着中国夏季雨带的进程。本文采用NCEP/NCAR再分析资料分析全球变暖前/后南海夏季风的演变特征。研究结果表明,全球变暖导致了南海夏季风减弱,主要出现了以下特征:(1)南海夏季风的平均建立时间提早,平均撤退时间推迟,历时长度更长,持续时间有上升的趋势。(2)南海夏季风爆发后(6—9月间)南海西北部对流层低层(700hPa以下)由海陆热力差异导致的局地环流在全球变暖后有减弱的趋势,进入我国华南和西南地区的西南夏季风有所减弱。(3)夏季风盛行期间西南风携孟加拉湾水汽经过中南半岛进入中国南海的水汽呈减少趋势,且从南海输入华南的水汽减少,导致中国东部降水变化趋势存在空间差异。(4)南海夏季风指数表明了南海夏季风对南海中南部以及华南东部的影响加强,而对南海北部和西南地区的影响强度明显减弱。

摘要:

基于1988—2018年张家口市及各区县14个国家地面气象站暑期6、7、8月逐日平均气温、最高/最低气温、平均相对湿度和平均风速,计算各区县体感温度,分析气候舒适度分布情况,并统计北京、石家庄高温天气日数及体感温度变化特征,从而对比分析张家口区域避暑旅游优势。结果表明:(1)张家口夏季暑期平均气温变化范围在19.6~22.5 ℃之间,,相对湿度在56%~72%之间,平均风速在1.8~2.5 m/s之间。夏季气温、湿度、风较适宜,有利于避暑旅游活动的开展。(2)张家口地区暑期体感温度在19~23 ℃之间波动,随地形变化特征显著,坝上地区体感温度低于坝下地区。(3)除康保、沽源、张北外,张家口夏季多数区县多数时间处于舒适范围内,7 月是张家口地区夏季舒适日数最多的月份。(4)与石家庄、北京相比,张家口具有高温日数少,平均体感温度适宜,舒适天数比例高的优势。

基于1988—2018年张家口市及各区县14个国家地面气象站暑期6、7、8月逐日平均气温、最高/最低气温、平均相对湿度和平均风速,计算各区县体感温度,分析气候舒适度分布情况,并统计北京、石家庄高温天气日数及体感温度变化特征,从而对比分析张家口区域避暑旅游优势。结果表明:(1)张家口夏季暑期平均气温变化范围在19.6~22.5 ℃之间,,相对湿度在56%~72%之间,平均风速在1.8~2.5 m/s之间。夏季气温、湿度、风较适宜,有利于避暑旅游活动的开展。(2)张家口地区暑期体感温度在19~23 ℃之间波动,随地形变化特征显著,坝上地区体感温度低于坝下地区。(3)除康保、沽源、张北外,张家口夏季多数区县多数时间处于舒适范围内,7 月是张家口地区夏季舒适日数最多的月份。(4)与石家庄、北京相比,张家口具有高温日数少,平均体感温度适宜,舒适天数比例高的优势。

摘要:

2022年4月10—14日浙江沿海海面出现了一次持续时间长、范围广、浓度大的海雾过程。利用卫星资料、ERA Interim再分析资料和浙江沿海自动站观测资料,分析其特征和成因。结果表明,低层逆温层使得低层水汽不易扩散到高空, 有利于大雾的生成和维持。成雾阶段,有明显的水汽辐合,同时气温高于SST且差值在0~2℃。海雾维持且浓度较大时,水汽辐合逐渐减弱;气海温差则基本在0℃左右。消散阶段,有明显的水汽辐散;气海温差大于2℃或小于0℃。

2022年4月10—14日浙江沿海海面出现了一次持续时间长、范围广、浓度大的海雾过程。利用卫星资料、ERA Interim再分析资料和浙江沿海自动站观测资料,分析其特征和成因。结果表明,低层逆温层使得低层水汽不易扩散到高空, 有利于大雾的生成和维持。成雾阶段,有明显的水汽辐合,同时气温高于SST且差值在0~2℃。海雾维持且浓度较大时,水汽辐合逐渐减弱;气海温差则基本在0℃左右。消散阶段,有明显的水汽辐散;气海温差大于2℃或小于0℃。

摘要:

基于中尺度数值模式WRF,分析在逐小时循环同化系统中,高频多次应用数字滤波初始化方案对台风“烟花”模拟结果的影响。结果表明:数字滤波能够产生与天气现象相关的滤波增量。晴空区域由于向后积分过程中辐射等重要过程未开启,后向积分结束时近地面温度变化较小,在前向积分时白天到达地表的太阳短波辐射过度累积,夜间地表热辐射过度释放,造成晴空区白天2-m温度升高,夜间2-m温度降低。台风对流区域受后向积分为绝热过程的影响,原本上升运动中水汽凝结释放潜热脱离气块的降水无法在绝热下沉增温中吸收热量变为水汽,在后向积分时产生了热量的异常累积以及水汽的减少,导致强对流区域热力结构发生变化。随着数字滤波应用次数的增加,初始化过程对初始场和预报的影响逐渐积累,造成的预报差异持续整个模拟过程。在循环同化的基础上多次应用数字滤波初始化,数字滤波初始化显示出较好的抑制高频噪声的作用。多次滤波后台风环流中心暖心增强引起台风强度增强;暖湿气流向鲁南地区输送的减弱造成鲁西南地区特大暴雨漏报;台风环流位置的偏南影响了后期与西风槽结合的时间导致后期移速偏慢。

基于中尺度数值模式WRF,分析在逐小时循环同化系统中,高频多次应用数字滤波初始化方案对台风“烟花”模拟结果的影响。结果表明:数字滤波能够产生与天气现象相关的滤波增量。晴空区域由于向后积分过程中辐射等重要过程未开启,后向积分结束时近地面温度变化较小,在前向积分时白天到达地表的太阳短波辐射过度累积,夜间地表热辐射过度释放,造成晴空区白天2-m温度升高,夜间2-m温度降低。台风对流区域受后向积分为绝热过程的影响,原本上升运动中水汽凝结释放潜热脱离气块的降水无法在绝热下沉增温中吸收热量变为水汽,在后向积分时产生了热量的异常累积以及水汽的减少,导致强对流区域热力结构发生变化。随着数字滤波应用次数的增加,初始化过程对初始场和预报的影响逐渐积累,造成的预报差异持续整个模拟过程。在循环同化的基础上多次应用数字滤波初始化,数字滤波初始化显示出较好的抑制高频噪声的作用。多次滤波后台风环流中心暖心增强引起台风强度增强;暖湿气流向鲁南地区输送的减弱造成鲁西南地区特大暴雨漏报;台风环流位置的偏南影响了后期与西风槽结合的时间导致后期移速偏慢。

摘要:

利用2015—2018年秋冬季气象及空气质量等资料,分析了沙尘发生时华北地区PM10和PM2.5以及其他污染物的分布特征,并对秋冬季沙尘的传输路径进行了分类。结果表明,秋冬季沙尘的传输路径与500和850 hPa高空风密切相关,主要分为东向扩散型、东南传输型和东北传输型三类,分别占统计数量的38.9%、38.9%和22.2%。东向扩散型沙尘强度和影响范围最大,华北地区PM10和PM2.5平均浓度分别为156.4和86.1 μg.m-3。东南传输型沙尘类型沙尘强度小,华北地区风速大,污染物扩散快,华北地区污染在三类沙尘中最轻。东北传输型沙尘华北地区PM10和PM2.5平均浓度分别为171.9和117.8 μg.m-3,在三类沙尘中浓度最高;华北地区地面较低的风速和下沉气流的影响可能导致污染的累积,另外平均相对湿度比另两类沙尘期间高4%~5%,尤其在沿海区域相对湿度达70%以上,可能会促进二次颗粒物的非均相生成从而加重污染。

利用2015—2018年秋冬季气象及空气质量等资料,分析了沙尘发生时华北地区PM10和PM2.5以及其他污染物的分布特征,并对秋冬季沙尘的传输路径进行了分类。结果表明,秋冬季沙尘的传输路径与500和850 hPa高空风密切相关,主要分为东向扩散型、东南传输型和东北传输型三类,分别占统计数量的38.9%、38.9%和22.2%。东向扩散型沙尘强度和影响范围最大,华北地区PM10和PM2.5平均浓度分别为156.4和86.1 μg.m-3。东南传输型沙尘类型沙尘强度小,华北地区风速大,污染物扩散快,华北地区污染在三类沙尘中最轻。东北传输型沙尘华北地区PM10和PM2.5平均浓度分别为171.9和117.8 μg.m-3,在三类沙尘中浓度最高;华北地区地面较低的风速和下沉气流的影响可能导致污染的累积,另外平均相对湿度比另两类沙尘期间高4%~5%,尤其在沿海区域相对湿度达70%以上,可能会促进二次颗粒物的非均相生成从而加重污染。

摘要:

星载微波亮温资料受到射频干扰(radio-frequency interference,RFI)显著增大了受干扰区域大气、地表参数(如大气中水汽含量、地表温度等)的反演误差。针对全球降水测量卫星(GPM, Global Precipitation Measurement)上搭载的微波成像仪(GMI,GPM Microwave Imager),提出了陆面亮温数据的 RFI校正算法,同时提出了适用于GMI仪器的综合指数雨强反演算法,即极化订正温度及散射指数(Polarization-Corrected Temperature - Scatter Index,PCT-SI),估算了2021年第6号强台风“烟花”登陆后,江苏及周边地区的雨强,与同时期的双频降水测量雷达(Dual-frequency Precipitation Radar,DPR)的近地面雨强产品进行对比分析,并比较了RFI校正前、后的近地面雨强反演精度。进而用强台风“梅花”和一次江淮气旋检验了该雨强反演算法的精度以及RFI校正算法对提高反演精度的有效性。结果表明,GMI的高频观测与降水率大小密切相关,利用低频组合拟合 89 GHz通道亮温获得大气散射指数,散射指数越大,雨强越大;RFI信号对微波资料反演近地面雨强的影响显著,所提出的校正方法可以有效地校正陆面上受RFI污染的GMI观测数据。本研究结果有助于揭示微波传感器多通道亮温资料和降水强度之间的相关性,提高微波反演陆面降雨的精度,并为陆面降水反演和预报提供参考。

星载微波亮温资料受到射频干扰(radio-frequency interference,RFI)显著增大了受干扰区域大气、地表参数(如大气中水汽含量、地表温度等)的反演误差。针对全球降水测量卫星(GPM, Global Precipitation Measurement)上搭载的微波成像仪(GMI,GPM Microwave Imager),提出了陆面亮温数据的 RFI校正算法,同时提出了适用于GMI仪器的综合指数雨强反演算法,即极化订正温度及散射指数(Polarization-Corrected Temperature - Scatter Index,PCT-SI),估算了2021年第6号强台风“烟花”登陆后,江苏及周边地区的雨强,与同时期的双频降水测量雷达(Dual-frequency Precipitation Radar,DPR)的近地面雨强产品进行对比分析,并比较了RFI校正前、后的近地面雨强反演精度。进而用强台风“梅花”和一次江淮气旋检验了该雨强反演算法的精度以及RFI校正算法对提高反演精度的有效性。结果表明,GMI的高频观测与降水率大小密切相关,利用低频组合拟合 89 GHz通道亮温获得大气散射指数,散射指数越大,雨强越大;RFI信号对微波资料反演近地面雨强的影响显著,所提出的校正方法可以有效地校正陆面上受RFI污染的GMI观测数据。本研究结果有助于揭示微波传感器多通道亮温资料和降水强度之间的相关性,提高微波反演陆面降雨的精度,并为陆面降水反演和预报提供参考。

摘要:

基于1981—2021年黑龙江省玉米主产区气象数据、玉米发育期及产量资料,选取极大风速和土壤相对湿度2个要素,采用置信区间估计方法构建黑龙江省玉米主产区不同区域玉米收获适宜风速和土壤水分临界值,并探索分析玉米成熟后降水及秋季温度影响。结果表明:研究区不同站点适宜玉米收获的日极大风速临界值W_0为8.3~13.5m/s,土壤相对湿度M_0为71%~94%,日极大风速≤W_0、土壤相对湿度≤M_0适宜玉米收获,所建指标能较好指示黑龙江省玉米收获风速和土壤水分适宜程度;玉米成熟后至10月20日的主要收获期,日降水量在23.0mm以下的降水天气可收获玉米;秋季平均气温、最高气温、最低气温分别与玉米株籽粒重呈显著相关关系(P<0.01或P<0.05),在一定温度范围内,随着秋季温度的升高,玉米株籽粒重呈增加趋势,秋季温度条件对玉米成熟为正效应作用。

基于1981—2021年黑龙江省玉米主产区气象数据、玉米发育期及产量资料,选取极大风速和土壤相对湿度2个要素,采用置信区间估计方法构建黑龙江省玉米主产区不同区域玉米收获适宜风速和土壤水分临界值,并探索分析玉米成熟后降水及秋季温度影响。结果表明:研究区不同站点适宜玉米收获的日极大风速临界值W_0为8.3~13.5m/s,土壤相对湿度M_0为71%~94%,日极大风速≤W_0、土壤相对湿度≤M_0适宜玉米收获,所建指标能较好指示黑龙江省玉米收获风速和土壤水分适宜程度;玉米成熟后至10月20日的主要收获期,日降水量在23.0mm以下的降水天气可收获玉米;秋季平均气温、最高气温、最低气温分别与玉米株籽粒重呈显著相关关系(P<0.01或P<0.05),在一定温度范围内,随着秋季温度的升高,玉米株籽粒重呈增加趋势,秋季温度条件对玉米成熟为正效应作用。

摘要:

作为一个可以对全球范围气候变化产生影响的重要参照物理量,北极海冰发生任何细 微的变化都会对局地乃至更大尺度的气候产生重要影响。由于北极地区环境恶劣,测站稀缺,地面观测资料较为缺乏,而卫星观测资料的范围可以覆盖全球,这在很大程度上弥补了北极地区观测资料不足的问题。本文主要基于1979~2020年美国冰雪数据中心海冰密集度反演资料和ERA-Interim再分析资料,利用集合经验模态分解方法对这段时间的海冰和大气风压场变化进行了分析。结果显示:(1)海冰覆盖面积范围近四十年来整体呈现出缩减的趋势,缩减速率约为:1.4×10^3 km^2/(10yr)。其中,巴伦支海和喀拉海海域的海冰密集度下降趋势最为显著。同时,海冰覆盖面积在9月夏季达最小值,在3月冬季达最大值。(2)在1979年至2014年间,极地海平面气压场在北极中心呈减少趋势,北极外部呈增加趋势,其空间分布特征与北极涛动正位相的空间分布特征相似。同时自大西洋吹向巴伦支海海域的地面风明显增强,考虑表层风场对于海表洋流以及海冰的拖曳作用等,进而推测来自大西洋温暖海水在巴伦支海海域将有所增多,从而可能造成该区域海冰消融。

作为一个可以对全球范围气候变化产生影响的重要参照物理量,北极海冰发生任何细 微的变化都会对局地乃至更大尺度的气候产生重要影响。由于北极地区环境恶劣,测站稀缺,地面观测资料较为缺乏,而卫星观测资料的范围可以覆盖全球,这在很大程度上弥补了北极地区观测资料不足的问题。本文主要基于1979~2020年美国冰雪数据中心海冰密集度反演资料和ERA-Interim再分析资料,利用集合经验模态分解方法对这段时间的海冰和大气风压场变化进行了分析。结果显示:(1)海冰覆盖面积范围近四十年来整体呈现出缩减的趋势,缩减速率约为:1.4×10^3 km^2/(10yr)。其中,巴伦支海和喀拉海海域的海冰密集度下降趋势最为显著。同时,海冰覆盖面积在9月夏季达最小值,在3月冬季达最大值。(2)在1979年至2014年间,极地海平面气压场在北极中心呈减少趋势,北极外部呈增加趋势,其空间分布特征与北极涛动正位相的空间分布特征相似。同时自大西洋吹向巴伦支海海域的地面风明显增强,考虑表层风场对于海表洋流以及海冰的拖曳作用等,进而推测来自大西洋温暖海水在巴伦支海海域将有所增多,从而可能造成该区域海冰消融。

显示模式:

2018,38(1):91-99, DOI: 10.19513/j.cnki.issn2096-3599.2018.01.011

摘要:

利用山东省及周边地区10个站点的地面和高空观测资料对ERA5再分析资料的适用性进行了初步评估。结果表明:再分析的海平面气压和2 m温度与实况资料的相关性明显优于2 m相对湿度和10 m风场;高空温度和相对湿度在对流层中低层的适用性要好于高层,而位势高度和风场在中高层适用性较好;海平面气压再分析与实况的相关有着最明显的季节变化,2 m温度、2 m相对湿度和10 m风速则在部分站点有较明显的季节变化,而10 m风向的相关系数更多地表现出站点之间的差异,高空要素的适用性,季节和区域差异不明显。另外,对比发现,ERA5的适用性总体上要优于ERA-Interim再分析资料,地面和对流层低层的相对湿度、风场提高更为明显。

利用山东省及周边地区10个站点的地面和高空观测资料对ERA5再分析资料的适用性进行了初步评估。结果表明:再分析的海平面气压和2 m温度与实况资料的相关性明显优于2 m相对湿度和10 m风场;高空温度和相对湿度在对流层中低层的适用性要好于高层,而位势高度和风场在中高层适用性较好;海平面气压再分析与实况的相关有着最明显的季节变化,2 m温度、2 m相对湿度和10 m风速则在部分站点有较明显的季节变化,而10 m风向的相关系数更多地表现出站点之间的差异,高空要素的适用性,季节和区域差异不明显。另外,对比发现,ERA5的适用性总体上要优于ERA-Interim再分析资料,地面和对流层低层的相对湿度、风场提高更为明显。

2022,42(1):1-11, DOI: 10.19513/j.cnki.issn2096-3599.2022.01.001

摘要:

西北太平洋是全球海雾最多的海域,但由于观测资料匮乏,对开阔大洋上海雾形成机理的个例研究很少。2019年9月12—14日,中国北极科考船“向阳红01号”在亲潮延伸体水域捕捉到一次海雾事件。主要利用船载观测数据,分析了海雾形成的物理过程。结果表明,这是一次温带气旋的暖锋和局地海洋锋(海面温度锋)共同影响下的海雾过程。伴随暖锋的偏南气流将暖湿空气向北输送,在亲潮延伸体区,海面空气增湿效应大于增温效应,导致相对湿度不断增加接近饱和。北上暖空气遇到较冷水域上空的冷空气团,向上爬升形成大范围锋面逆温;局地海洋锋强迫出大气边界层内的次级环流,其下沉支使该锋面逆温层底的高度进一步降低,有利于雾滴局限在近海面成雾,雾区出现于暖锋锋面过后局地海洋锋的冷水侧。这项研究明确了海雾形成过程中作为背景环流的大气暖锋与作为局地强迫项的海洋锋的贡献,可为海雾预报提供新的理论支撑。

西北太平洋是全球海雾最多的海域,但由于观测资料匮乏,对开阔大洋上海雾形成机理的个例研究很少。2019年9月12—14日,中国北极科考船“向阳红01号”在亲潮延伸体水域捕捉到一次海雾事件。主要利用船载观测数据,分析了海雾形成的物理过程。结果表明,这是一次温带气旋的暖锋和局地海洋锋(海面温度锋)共同影响下的海雾过程。伴随暖锋的偏南气流将暖湿空气向北输送,在亲潮延伸体区,海面空气增湿效应大于增温效应,导致相对湿度不断增加接近饱和。北上暖空气遇到较冷水域上空的冷空气团,向上爬升形成大范围锋面逆温;局地海洋锋强迫出大气边界层内的次级环流,其下沉支使该锋面逆温层底的高度进一步降低,有利于雾滴局限在近海面成雾,雾区出现于暖锋锋面过后局地海洋锋的冷水侧。这项研究明确了海雾形成过程中作为背景环流的大气暖锋与作为局地强迫项的海洋锋的贡献,可为海雾预报提供新的理论支撑。

2017,37(3):109-116, DOI: 10.19513/j.cnki.issn2096-3599.2017.03.013

摘要:

利用2007—2015年济南市区及历城区自动气象观测站的逐小时降水量资料,以及常规高空、地面观测资料,统计了198次短时强降水过程的范围和强度特征,年际、月际变化特征,按照短时强降水发生时的天气形势和影响系统,分为切变线型、低槽冷锋型、西风槽型、冷涡型、台风外围型及无系统型6类,并分析了不同类型和不同范围短时强降水的关键环境参量。研究表明:短时强降水的强度与范围有较好的相关性,7月中旬—8月中旬出现强降水的次数最多;切变线型短时强降水发生范围与强度分布最广,7、8月的低槽冷锋型过程极易造成大范围高强度降水;地面露点(Td)、850 hPa假相当位温(θse)、对流有效位能(CAPE)以及暖云层厚度能较好地区分不同范围的短时强降水过程。在天气分型的基础上,结合不同降水范围和不同降水类型环境参量箱线图与阈值表,可为济南市区短时强降水的预报提供有价值的参考。

利用2007—2015年济南市区及历城区自动气象观测站的逐小时降水量资料,以及常规高空、地面观测资料,统计了198次短时强降水过程的范围和强度特征,年际、月际变化特征,按照短时强降水发生时的天气形势和影响系统,分为切变线型、低槽冷锋型、西风槽型、冷涡型、台风外围型及无系统型6类,并分析了不同类型和不同范围短时强降水的关键环境参量。研究表明:短时强降水的强度与范围有较好的相关性,7月中旬—8月中旬出现强降水的次数最多;切变线型短时强降水发生范围与强度分布最广,7、8月的低槽冷锋型过程极易造成大范围高强度降水;地面露点(Td)、850 hPa假相当位温(θse)、对流有效位能(CAPE)以及暖云层厚度能较好地区分不同范围的短时强降水过程。在天气分型的基础上,结合不同降水范围和不同降水类型环境参量箱线图与阈值表,可为济南市区短时强降水的预报提供有价值的参考。

2018,38(1):62-68, DOI: 10.19513/j.cnki.issn2096-3599.2018.01.008

摘要:

回顾了近30年来中国双线偏振天气雷达的研究进展,着重从雷达数据质量控制和雷达偏振参量的测量精度两大方面进行详细叙述。阐述了目前主要通过提高双偏振天气雷达的系统性能,降低系统误差,抑制雷达地物杂波,来提高雷达数据质量和测量精度,而双通道一致性和极化隔离度是双偏振天气雷达系统最主要的性能指标;描述了双偏振天气雷达系统及其产品应用新进展。

回顾了近30年来中国双线偏振天气雷达的研究进展,着重从雷达数据质量控制和雷达偏振参量的测量精度两大方面进行详细叙述。阐述了目前主要通过提高双偏振天气雷达的系统性能,降低系统误差,抑制雷达地物杂波,来提高雷达数据质量和测量精度,而双通道一致性和极化隔离度是双偏振天气雷达系统最主要的性能指标;描述了双偏振天气雷达系统及其产品应用新进展。

2019,39(4):21-34, DOI: 10.19513/j.cnki.issn2096-3599.2019.04.003

摘要:

2018年8月13—14日,1814号台风“摩羯”(YAGI)由强热带风暴逐渐减弱成热带低压,在山东省境内造成强降水,并引发了系列龙卷。龙卷发生后,气象部门对龙卷进行了详细的实地灾情调查。通过对6处龙卷路径无人机航拍的高分辨率图像和现场勘察的建筑物损毁、树木折断、庄稼倒伏等状况的综合分析,判断发生在滨州市姜楼镇、东营市盐窝镇的龙卷达到EF2级,其他为EF0/EF1级。上述龙卷都发生在残余低压环流中心移动方向的右前方,且集中在残余低压环流外围偏北段雨带中的小型超级单体内;其中在滨州引发的龙卷距离残余低压环流中心最近,约150 km,在潍坊引发的龙卷距离残余低压环流中心最远,约400 km。这些小型超级单体在雨带中,自南向北或者自东南向西北方向移动,尺度都很小,发展高度较低,强反射率因子核位于风暴的底部,低层反射率因子的南端有入流缺口,呈钩状回波特征;低层径向速度产品有较强的正负速度对。用雷达系统原适配参数值计算表明,在调查的6次龙卷中,仅有1次龙卷发生前算出了中气旋(M)产品,2次算出龙卷涡旋特征(TVS)产品;用修改的适配参数值进行计算,在6次龙卷发生前都算出了M产品,4次算出TVS产品,优化适配参数可提前将弱的M和TVS识别出来,对龙卷的临近预警具有指导作用。

2018年8月13—14日,1814号台风“摩羯”(YAGI)由强热带风暴逐渐减弱成热带低压,在山东省境内造成强降水,并引发了系列龙卷。龙卷发生后,气象部门对龙卷进行了详细的实地灾情调查。通过对6处龙卷路径无人机航拍的高分辨率图像和现场勘察的建筑物损毁、树木折断、庄稼倒伏等状况的综合分析,判断发生在滨州市姜楼镇、东营市盐窝镇的龙卷达到EF2级,其他为EF0/EF1级。上述龙卷都发生在残余低压环流中心移动方向的右前方,且集中在残余低压环流外围偏北段雨带中的小型超级单体内;其中在滨州引发的龙卷距离残余低压环流中心最近,约150 km,在潍坊引发的龙卷距离残余低压环流中心最远,约400 km。这些小型超级单体在雨带中,自南向北或者自东南向西北方向移动,尺度都很小,发展高度较低,强反射率因子核位于风暴的底部,低层反射率因子的南端有入流缺口,呈钩状回波特征;低层径向速度产品有较强的正负速度对。用雷达系统原适配参数值计算表明,在调查的6次龙卷中,仅有1次龙卷发生前算出了中气旋(M)产品,2次算出龙卷涡旋特征(TVS)产品;用修改的适配参数值进行计算,在6次龙卷发生前都算出了M产品,4次算出TVS产品,优化适配参数可提前将弱的M和TVS识别出来,对龙卷的临近预警具有指导作用。

2017,37(4):8-18, DOI: 10.19513/j.cnki.issn2096-3599.2017.04.002

摘要:

重点围绕登陆热带气旋(LTC)降水预报研究进行了回顾和总结,指出针对LTC降水有三类预报技术:动力模式、统计方法和动力-统计结合的预报方法。以数值天气预报(NWP)模式为代表的预报技术对LTC降水的预报能力仍然非常有限。改进NWP模式预报误差的途径主要有两条:一是发展NWP模式;二是发展动力-统计结合的方法。分析表明,动力-统计相似预报是一项很有潜力的技术;针对现有研究中的不足,开展LTC降水动力-统计相似预报研究,探索减小数值模式LTC降水预报误差的有效方法,将是一个充满希望的研究领域和方向。

重点围绕登陆热带气旋(LTC)降水预报研究进行了回顾和总结,指出针对LTC降水有三类预报技术:动力模式、统计方法和动力-统计结合的预报方法。以数值天气预报(NWP)模式为代表的预报技术对LTC降水的预报能力仍然非常有限。改进NWP模式预报误差的途径主要有两条:一是发展NWP模式;二是发展动力-统计结合的方法。分析表明,动力-统计相似预报是一项很有潜力的技术;针对现有研究中的不足,开展LTC降水动力-统计相似预报研究,探索减小数值模式LTC降水预报误差的有效方法,将是一个充满希望的研究领域和方向。

2017,37(4):1-7, DOI: 10.19513/j.cnki.issn2096-3599.2017.04.001

摘要:

台风暴雨最重要的两个因素是雨强和降雨分布,后者即为暴雨的落区。影响台风暴雨落区的因子主要有3个:1)台风涡旋内部结构;2)台风周围环境大气影响;3)台风下垫面强迫作用。本文对这3类因子的作用和影响作了总结。台风暴雨可分为台风环流内的暴雨和台风环流之外的暴雨两大类。本文把台风环流内的暴雨概括为5个落区,包括眼壁暴雨、螺旋雨带暴雨、小涡暴雨、倒槽暴雨、切变暴雨。把台风环流之外的暴雨分为台前飑线暴雨、远距离暴雨和变性下游效应暴雨。地形可能会改变两类暴雨的强度和落区。本文对每一个落区的暴雨特点和形成机理作了总结,对台风暴雨业务预报有一定的参考价值。

台风暴雨最重要的两个因素是雨强和降雨分布,后者即为暴雨的落区。影响台风暴雨落区的因子主要有3个:1)台风涡旋内部结构;2)台风周围环境大气影响;3)台风下垫面强迫作用。本文对这3类因子的作用和影响作了总结。台风暴雨可分为台风环流内的暴雨和台风环流之外的暴雨两大类。本文把台风环流内的暴雨概括为5个落区,包括眼壁暴雨、螺旋雨带暴雨、小涡暴雨、倒槽暴雨、切变暴雨。把台风环流之外的暴雨分为台前飑线暴雨、远距离暴雨和变性下游效应暴雨。地形可能会改变两类暴雨的强度和落区。本文对每一个落区的暴雨特点和形成机理作了总结,对台风暴雨业务预报有一定的参考价值。

2017,37(4):101-112, DOI: 10.19513/j.cnki.issn2096-3599.2017.04.012

摘要:

利用NCEP再分析资料、常规观测资料、区域气象观测站资料和多普勒天气雷达资料等,对2016年6月13—14日山东强对流天气过程的中尺度特征、触发条件及雷达回波等进行了分析。结果表明,冷涡前部高空槽和地面气旋造成13日强对流天气,高空冷涡和地面气旋造成14日强对流天气。高空干冷、低层暖湿气流有利于大气对流不稳定度加大。13日对流系统由2个独立的MαCS组成,14日则是由MβCS演变而成的MαCS系统。辐合线和干线是强对流天气的触发条件,两者重合处能诱发对流单体强烈发展。移动路径右偏中层引导风向、高空西北风的切入和地形因素是导致强降雹超级单体发展及持续存在的原因。6 h前的400~1 200 J·kg-1对流有效位能区域与降水落区对应较好。两日强对流天气过程的水汽均以西南向输入、南北向辐合为主;14日过程中渤海湾的水汽输送也很重要。高层更宽阔的MPV异常及显著下传、高低层正负位涡差的增大会造成更强的上升运动和对流不稳定。

利用NCEP再分析资料、常规观测资料、区域气象观测站资料和多普勒天气雷达资料等,对2016年6月13—14日山东强对流天气过程的中尺度特征、触发条件及雷达回波等进行了分析。结果表明,冷涡前部高空槽和地面气旋造成13日强对流天气,高空冷涡和地面气旋造成14日强对流天气。高空干冷、低层暖湿气流有利于大气对流不稳定度加大。13日对流系统由2个独立的MαCS组成,14日则是由MβCS演变而成的MαCS系统。辐合线和干线是强对流天气的触发条件,两者重合处能诱发对流单体强烈发展。移动路径右偏中层引导风向、高空西北风的切入和地形因素是导致强降雹超级单体发展及持续存在的原因。6 h前的400~1 200 J·kg-1对流有效位能区域与降水落区对应较好。两日强对流天气过程的水汽均以西南向输入、南北向辐合为主;14日过程中渤海湾的水汽输送也很重要。高层更宽阔的MPV异常及显著下传、高低层正负位涡差的增大会造成更强的上升运动和对流不稳定。

2019,39(1):106-115, DOI: 10.19513/j.cnki.issn2096-3599.2019.01.011

摘要:

利用气象卫星、多普勒天气雷达、区域自动气象观测站及常规气象观测资料,结合NCEP/NCAR逐日6 h再分析资料(0.25°×0.25°),对2018年18号台风“温比亚”及其残骸长时间影响山东引发特大暴雨的成因进行分析发现:1)此次极端降水可分为三个阶段,分别受台风外围螺旋云系、倒槽和变性后温带气旋冷锋影响,其中弱冷空气与台风倒槽相互作用对强降水的产生和维持起到了重要作用。2)“温比亚”缓慢北上过程中,强降水落区从台风东侧逆时针转至其北部倒槽附近,并逐渐远离台风中心,台风强度逐渐减弱。3)冷空气在对流层中层与台风倒槽相互作用,中层冷暖平流增强形成锋区,斜压不稳定能量增强,暖湿空气在锋区附近上升,并与低层倒槽辐合上升运动相配合,引发了倒槽附近特大暴雨的发生。4)此次过程中,低空急流稳定维持,源源不断地将水汽自东海输送至台风倒槽附近,水汽输送集中在800 hPa以下,850 hPa水汽通量辐合强度大于8×10-6 g·cm-2·hPa-1·s-1区域与暴雨落区的形态和位置对应良好。5)对流层中层的弱冷空气和低层的强暖湿气流促进了对流不稳定层结的发展和维持,低层强风速带在鲁中山区迎风坡强迫抬升不断触发中尺度对流系统,在中高层气流引导和地形作用下产生“列车效应”,也是此次过程中局地特大暴雨产生的重要因素。

利用气象卫星、多普勒天气雷达、区域自动气象观测站及常规气象观测资料,结合NCEP/NCAR逐日6 h再分析资料(0.25°×0.25°),对2018年18号台风“温比亚”及其残骸长时间影响山东引发特大暴雨的成因进行分析发现:1)此次极端降水可分为三个阶段,分别受台风外围螺旋云系、倒槽和变性后温带气旋冷锋影响,其中弱冷空气与台风倒槽相互作用对强降水的产生和维持起到了重要作用。2)“温比亚”缓慢北上过程中,强降水落区从台风东侧逆时针转至其北部倒槽附近,并逐渐远离台风中心,台风强度逐渐减弱。3)冷空气在对流层中层与台风倒槽相互作用,中层冷暖平流增强形成锋区,斜压不稳定能量增强,暖湿空气在锋区附近上升,并与低层倒槽辐合上升运动相配合,引发了倒槽附近特大暴雨的发生。4)此次过程中,低空急流稳定维持,源源不断地将水汽自东海输送至台风倒槽附近,水汽输送集中在800 hPa以下,850 hPa水汽通量辐合强度大于8×10-6 g·cm-2·hPa-1·s-1区域与暴雨落区的形态和位置对应良好。5)对流层中层的弱冷空气和低层的强暖湿气流促进了对流不稳定层结的发展和维持,低层强风速带在鲁中山区迎风坡强迫抬升不断触发中尺度对流系统,在中高层气流引导和地形作用下产生“列车效应”,也是此次过程中局地特大暴雨产生的重要因素。

2018,38(3):1-10, DOI: 10.19513/j.cnki.issn2096-3599.2018.03.001

摘要:

风云三号D气象卫星搭载10个载荷:中分辨率光谱成像仪Ⅱ、微波成像仪、微波温度计Ⅱ、微波湿度计Ⅱ、红外高光谱大气探测仪、近红外高光谱温室气体监测仪、广角极光成像仪、电离层光度计、空间环境监测器和全球导航卫星掩星探测仪。这10个载荷每天连续对地球探测,并获取数据,卫星将载荷探测数据经过实时空对地广播链路向全球用户广播;同时,通过延时空对地广播链路将全球延时数据对国内的广州、乌鲁木齐、佳木斯、喀什,北极及南极站进行数据下传,这四个国内站及两个极地站收到全球数据后,在45 min内,通过地面商用通信链路将数据传送到数据处理中心,数据处理中心对收到的数据进行汇集、分包、质量判断、预处理、产品生成等处理后,通过专线或互联网将数据发送给用户;同时,各气象、海洋及其他用户还可以通过用户利用站进行数据的接收及应用。

风云三号D气象卫星搭载10个载荷:中分辨率光谱成像仪Ⅱ、微波成像仪、微波温度计Ⅱ、微波湿度计Ⅱ、红外高光谱大气探测仪、近红外高光谱温室气体监测仪、广角极光成像仪、电离层光度计、空间环境监测器和全球导航卫星掩星探测仪。这10个载荷每天连续对地球探测,并获取数据,卫星将载荷探测数据经过实时空对地广播链路向全球用户广播;同时,通过延时空对地广播链路将全球延时数据对国内的广州、乌鲁木齐、佳木斯、喀什,北极及南极站进行数据下传,这四个国内站及两个极地站收到全球数据后,在45 min内,通过地面商用通信链路将数据传送到数据处理中心,数据处理中心对收到的数据进行汇集、分包、质量判断、预处理、产品生成等处理后,通过专线或互联网将数据发送给用户;同时,各气象、海洋及其他用户还可以通过用户利用站进行数据的接收及应用。

2017,37(1):42-53, DOI: 10.19513/j.cnki.issn2096-3599.2017.01.005

摘要:

选取2012年4月14日的一次存在东西2片雾区的黄海春季海雾为研究对象,借助WRF(Weather Research and Forecasting)模式,采用循环3DVAR(3-Dimensional Variational)数据同化方案,考虑了湿度控制变量的背景误差协方差CV6,进行了AIRS(Atmospheric Infrared Sounder)卫星温度与湿度廓线数据的同化试验,并基于同化试验结果探讨了此次海雾的形成机制。同化试验结果表明:同化 AIRS 卫星温度与湿度廓线数据后,模式能成功再现海雾的形成过程,特别是东西2片雾区之间的晴空区的存在,这归功于AIRS数据的同化能够显著改善海上大气边界层的温湿结构、影响海雾的低层高压的范围与强度;机制分析揭示:东西2片雾均为典型的平流冷却雾,但二者厚薄和气团来源不同;海上高压控制黄海西岸陆地的暖空气入海,受低海温的冷却作用降温先形成逆温层,然后逆温层底部生成了较薄的西侧雾区;来自黄海中部的空气向东北移动至朝鲜半岛西部海域,高压下沉增温形成一个顶部较高的稳定层,从而生成较厚的东侧雾区;高压中心下沉区内,近海面风速小使得机械湍流弱,空气增温与海温暖舌共同作用下使得近海面气海温差小,海雾无法生成导致了晴空区的存在。

选取2012年4月14日的一次存在东西2片雾区的黄海春季海雾为研究对象,借助WRF(Weather Research and Forecasting)模式,采用循环3DVAR(3-Dimensional Variational)数据同化方案,考虑了湿度控制变量的背景误差协方差CV6,进行了AIRS(Atmospheric Infrared Sounder)卫星温度与湿度廓线数据的同化试验,并基于同化试验结果探讨了此次海雾的形成机制。同化试验结果表明:同化 AIRS 卫星温度与湿度廓线数据后,模式能成功再现海雾的形成过程,特别是东西2片雾区之间的晴空区的存在,这归功于AIRS数据的同化能够显著改善海上大气边界层的温湿结构、影响海雾的低层高压的范围与强度;机制分析揭示:东西2片雾均为典型的平流冷却雾,但二者厚薄和气团来源不同;海上高压控制黄海西岸陆地的暖空气入海,受低海温的冷却作用降温先形成逆温层,然后逆温层底部生成了较薄的西侧雾区;来自黄海中部的空气向东北移动至朝鲜半岛西部海域,高压下沉增温形成一个顶部较高的稳定层,从而生成较厚的东侧雾区;高压中心下沉区内,近海面风速小使得机械湍流弱,空气增温与海温暖舌共同作用下使得近海面气海温差小,海雾无法生成导致了晴空区的存在。

2017,37(4):25-33, DOI: 10.19513/j.cnki.issn2096-3599.2017.04.004

摘要:

利用济南CINRAD/SA新一代多普勒天气雷达资料,统计分析了2004—2015年约15万km2区域内发生的148个线状中尺度对流系统(linear mesoscale convective systems,简称LMCSs)的多普勒雷达回波特征。主要分析了LMCSs的年和月分布、典型尺度、典型回波强度的统计特征以及初始回波出现时间、位置、LMCSs持续时间、演变过程回波合并特征、移动速度和方向、发展后期回波演变特征、组织类型等。LMCSs存在明显的年际变化,不同年份之间有很大的差别,而每年的6月和7月是LMCSs的高发期;80%的LMCSs是大于50 km的中-β尺度,20%属于中-α尺度,成熟期97.3% LMCSs的最大回波强度在55~70 dBz间;10—22时之间易开始形成LMCSs,14—16时是峰值,凌晨不易形成LMCSs,而LMCSs持续时间在2~18 h之间,6~8 h是峰值;一半的LMCSs在演变过程出现回波合并,合并过程可以分为与孤立对流单体合并、与对流回波群合并和与对流回波带合并三类;地形对LMCSs的触发有重要影响,太行山脉、鲁中山区的北麓和西麓容易触发形成LMCSs。这些研究为认识LMCSs发生、演变、减弱各阶段的特征,进一步提高对LMCSs的实时监测、短时预警水平提供了基础。

利用济南CINRAD/SA新一代多普勒天气雷达资料,统计分析了2004—2015年约15万km2区域内发生的148个线状中尺度对流系统(linear mesoscale convective systems,简称LMCSs)的多普勒雷达回波特征。主要分析了LMCSs的年和月分布、典型尺度、典型回波强度的统计特征以及初始回波出现时间、位置、LMCSs持续时间、演变过程回波合并特征、移动速度和方向、发展后期回波演变特征、组织类型等。LMCSs存在明显的年际变化,不同年份之间有很大的差别,而每年的6月和7月是LMCSs的高发期;80%的LMCSs是大于50 km的中-β尺度,20%属于中-α尺度,成熟期97.3% LMCSs的最大回波强度在55~70 dBz间;10—22时之间易开始形成LMCSs,14—16时是峰值,凌晨不易形成LMCSs,而LMCSs持续时间在2~18 h之间,6~8 h是峰值;一半的LMCSs在演变过程出现回波合并,合并过程可以分为与孤立对流单体合并、与对流回波群合并和与对流回波带合并三类;地形对LMCSs的触发有重要影响,太行山脉、鲁中山区的北麓和西麓容易触发形成LMCSs。这些研究为认识LMCSs发生、演变、减弱各阶段的特征,进一步提高对LMCSs的实时监测、短时预警水平提供了基础。

2018,38(1):1-9, DOI: 10.19513/j.cnki.issn2096-3599.2018.01.001

摘要:

对近年来利用条件非线性最优扰动(Conditional Nonlinear Optimal Perturbation,CNOP)方法开展的黑潮目标观测研究进行了总结,主要包括日本南部黑潮路径变异的目标观测研究、黑潮延伸体模态转变的目标观测研究和源区黑潮流量变化的目标观测研究。通过计算这些事件的CNOP型扰动,发现这些事件的CNOP型扰动具有局地特征,可以作为实施目标观测的敏感区。理想回报试验结果表明,如果在由CNOP方法识别的敏感区内实施目标观测,则会大幅度提高上述事件的预报技巧。

对近年来利用条件非线性最优扰动(Conditional Nonlinear Optimal Perturbation,CNOP)方法开展的黑潮目标观测研究进行了总结,主要包括日本南部黑潮路径变异的目标观测研究、黑潮延伸体模态转变的目标观测研究和源区黑潮流量变化的目标观测研究。通过计算这些事件的CNOP型扰动,发现这些事件的CNOP型扰动具有局地特征,可以作为实施目标观测的敏感区。理想回报试验结果表明,如果在由CNOP方法识别的敏感区内实施目标观测,则会大幅度提高上述事件的预报技巧。

2018,38(2):87-95, DOI: 10.19513/j.cnki.issn2096-3599.2018.02.011

摘要:

基于山东1981—2016年121个气象站的年最大风速观测数据,应用气候倾向率、Mann-Kendall检验等方法研究了山东年最大风速的空间分布特征、时间演变规律及突变特征、重现期特征。结果表明:山东年平均最大风速呈逐年波动减小变化趋势,气候倾向率为-1.41 m·s-1·(10 a)-1,减小趋势极显著;沿海地区和鲁中山区最大风速较大,鲁南和鲁西南较小;2000年以来,最大风速相对20世纪80、90年代明显减小;莱州湾、山东半岛东南沿海减小趋势最明显,鲁东南等地减小趋势较小;山东最大风速在2002年前后发生突变,突变后明显减小,不同区域最大风速突变发生年份不同;50 a和100 a最大风速重现期结果与观测的最大风速空间分布类似。

基于山东1981—2016年121个气象站的年最大风速观测数据,应用气候倾向率、Mann-Kendall检验等方法研究了山东年最大风速的空间分布特征、时间演变规律及突变特征、重现期特征。结果表明:山东年平均最大风速呈逐年波动减小变化趋势,气候倾向率为-1.41 m·s-1·(10 a)-1,减小趋势极显著;沿海地区和鲁中山区最大风速较大,鲁南和鲁西南较小;2000年以来,最大风速相对20世纪80、90年代明显减小;莱州湾、山东半岛东南沿海减小趋势最明显,鲁东南等地减小趋势较小;山东最大风速在2002年前后发生突变,突变后明显减小,不同区域最大风速突变发生年份不同;50 a和100 a最大风速重现期结果与观测的最大风速空间分布类似。

2017,37(2):1-12, DOI: 10.19513/j.cnki.issn2096-3599.2017.02.001

摘要:

风云四号是中国新一代静止轨道气象系列卫星,该系列卫星的设计目的是满足中国气象局2020年前后的业务应用和服务需求。风云四号系列的首发星为科研试验星,代号FY-4A,已于2016年12月14日在西昌卫星发射中心成功发射,从FY-4B开始,风云四号系列卫星将提供业务服务。成像仪是风云四号系列卫星的核心载荷之一,其成像性能比目前使用的风云二号系列卫星在时间空间分辨率、光谱通道等方面有显著提升。本文将就该仪器的工作特点、观测模式设置、光谱通道的选取和特点进行介绍,由于FY-4A卫星正在进行为期一年的在轨测试,本文还将展示在轨测试图像。

风云四号是中国新一代静止轨道气象系列卫星,该系列卫星的设计目的是满足中国气象局2020年前后的业务应用和服务需求。风云四号系列的首发星为科研试验星,代号FY-4A,已于2016年12月14日在西昌卫星发射中心成功发射,从FY-4B开始,风云四号系列卫星将提供业务服务。成像仪是风云四号系列卫星的核心载荷之一,其成像性能比目前使用的风云二号系列卫星在时间空间分辨率、光谱通道等方面有显著提升。本文将就该仪器的工作特点、观测模式设置、光谱通道的选取和特点进行介绍,由于FY-4A卫星正在进行为期一年的在轨测试,本文还将展示在轨测试图像。

2019,39(4):61-67, DOI: 10.19513/j.cnki.issn2096-3599.2019.04.007

摘要:

基于相干多普勒测风激光雷达于2018年8月在山东德州获取的为期一个月的风廓线观测数据,进行了低空急流的判定、识别与统计分析。参考BONNER对低空急流的判定标准,对1 500 m高度以下的每10 min平均风廓线数据进行低空急流识别与统计,急流发生频率仅为3.6%。参考张世丰对低空急流的判定标准,统计了350 m高度以下10 min平均风廓线的低空急流风速、高度、风向及风切变等结构特征。急流发生频率为24.9%,急流速度主要介于6~10 m·s-1之间,急流高度出现3个峰值,分别位于110 m、160 m和220 m左右,急流风向主要为偏东风和偏南风。结果表明,多普勒激光雷达可以获取高时空分辨率的风廓线数据,进而可以有效检测低空急流结构的存在及其特征。

基于相干多普勒测风激光雷达于2018年8月在山东德州获取的为期一个月的风廓线观测数据,进行了低空急流的判定、识别与统计分析。参考BONNER对低空急流的判定标准,对1 500 m高度以下的每10 min平均风廓线数据进行低空急流识别与统计,急流发生频率仅为3.6%。参考张世丰对低空急流的判定标准,统计了350 m高度以下10 min平均风廓线的低空急流风速、高度、风向及风切变等结构特征。急流发生频率为24.9%,急流速度主要介于6~10 m·s-1之间,急流高度出现3个峰值,分别位于110 m、160 m和220 m左右,急流风向主要为偏东风和偏南风。结果表明,多普勒激光雷达可以获取高时空分辨率的风廓线数据,进而可以有效检测低空急流结构的存在及其特征。

2018,38(1):17-26, DOI: 10.19513/j.cnki.issn2096-3599.2018.01.003

摘要:

2015年11月5—8日发生的一次江淮气旋具有与以往过程不同的特征,发生时间晚、路径偏北东移、途经山东半岛后又南折,导致山东半岛连续降水36 h,降水时段内累积降水量最大接近50 mm。为揭示上述特点的成因,利用FNL(Final Analysis Data of Global Forecast System)再分析数据进行了天气形势分析,结果表明:副热带高压位置偏北且强度较强是导致气旋过程发生时间偏晚、路径偏北东移的重要原因,而副热带高压的异常变化与2015年强厄尔尼诺事件有很强的关联性。借助WRF(Weather Research and Forecasting)数值试验探究了气旋过程路径偏北又南折的原因,发现:1)黄海的高海温有利于海面水汽通量向上输送,积云对流加强,潜热释放促进江淮气旋增强发展;高空西南气流对增强气旋的控制较弱,导致气旋没有一直向北移动,中途发生南折。2)黄海南部海温较北部偏高约4 ℃,低空大气南、北部之间形成的能量锋区对江淮气旋的南折有指向作用;同时对流层低层偏北风的存在以及副热带高压的短时南撤为气旋的南折提供了动力环境。

2015年11月5—8日发生的一次江淮气旋具有与以往过程不同的特征,发生时间晚、路径偏北东移、途经山东半岛后又南折,导致山东半岛连续降水36 h,降水时段内累积降水量最大接近50 mm。为揭示上述特点的成因,利用FNL(Final Analysis Data of Global Forecast System)再分析数据进行了天气形势分析,结果表明:副热带高压位置偏北且强度较强是导致气旋过程发生时间偏晚、路径偏北东移的重要原因,而副热带高压的异常变化与2015年强厄尔尼诺事件有很强的关联性。借助WRF(Weather Research and Forecasting)数值试验探究了气旋过程路径偏北又南折的原因,发现:1)黄海的高海温有利于海面水汽通量向上输送,积云对流加强,潜热释放促进江淮气旋增强发展;高空西南气流对增强气旋的控制较弱,导致气旋没有一直向北移动,中途发生南折。2)黄海南部海温较北部偏高约4 ℃,低空大气南、北部之间形成的能量锋区对江淮气旋的南折有指向作用;同时对流层低层偏北风的存在以及副热带高压的短时南撤为气旋的南折提供了动力环境。

2017,37(3):1-7, DOI: 10.19513/j.cnki.issn2096-3599.2017.03.001

摘要:

改革开放以来,我国在自然灾害监测预警的各个环节均取得了可喜的发展,对减轻灾害损失、保障人民生命财产安全和社会稳定繁荣发展发挥了重要作用。但仍需清醒地认识到,在灾害规律演变、社会经济发展的新形势下,各类自然灾害对国家公共安全仍存在很大的威胁;我国目前灾害监测预警能力与国家防灾减灾“三个转变”需求以及国际先进水平相比仍存在较大差距。因此,本文简要论述了气象、海洋、地质、地震、生物五大自然灾害对国家公共安全的影响,并根据我国目前监测预警状况和存在问题,提出未来5~10 a我国自然灾害监测预警科技发展战略要从加强预测预报基础理论研究、提升综合监测能力、构建高效自然灾害预警系统以及发展减灾避灾和救灾技术四个方面着手推进。

改革开放以来,我国在自然灾害监测预警的各个环节均取得了可喜的发展,对减轻灾害损失、保障人民生命财产安全和社会稳定繁荣发展发挥了重要作用。但仍需清醒地认识到,在灾害规律演变、社会经济发展的新形势下,各类自然灾害对国家公共安全仍存在很大的威胁;我国目前灾害监测预警能力与国家防灾减灾“三个转变”需求以及国际先进水平相比仍存在较大差距。因此,本文简要论述了气象、海洋、地质、地震、生物五大自然灾害对国家公共安全的影响,并根据我国目前监测预警状况和存在问题,提出未来5~10 a我国自然灾害监测预警科技发展战略要从加强预测预报基础理论研究、提升综合监测能力、构建高效自然灾害预警系统以及发展减灾避灾和救灾技术四个方面着手推进。

2017,37(4):65-74, DOI: 10.19513/j.cnki.issn2096-3599.2017.04.008

摘要:

为实现合成孔径雷达数据与数值预报模式资料融合,提高海面风场精度和业务化运用水平,提出了一种基于星载SAR数据与模式资料的变分融合方法。其研究思路是采用二维连续小波变换提取SAR图像中高精度风条纹风向,结合地球物理模型函数求解海面风场的经向分量和纬向分量,然后采用Kriging插值方法将数值预报模式风速插值到SAR海面风场覆盖区域,得到SAR风速观测算子,由此构建SAR风场与模式风场融合的代价函数,并采用变分方法求解分析风场,最终得到融合后的海面风场结果。仿真分析结果表明,变分融合后的海面风速和风向结果更接近于理想值,尤其在SAR海面风场覆盖区域更为明显。选取ENVISAT/ASAR资料和与其时空匹配的欧洲中期天气预报中心模式风场资料开展实例验证,结果表明融合后的海面风场结果比模式风场更加接近于浮标观测结果。

为实现合成孔径雷达数据与数值预报模式资料融合,提高海面风场精度和业务化运用水平,提出了一种基于星载SAR数据与模式资料的变分融合方法。其研究思路是采用二维连续小波变换提取SAR图像中高精度风条纹风向,结合地球物理模型函数求解海面风场的经向分量和纬向分量,然后采用Kriging插值方法将数值预报模式风速插值到SAR海面风场覆盖区域,得到SAR风速观测算子,由此构建SAR风场与模式风场融合的代价函数,并采用变分方法求解分析风场,最终得到融合后的海面风场结果。仿真分析结果表明,变分融合后的海面风速和风向结果更接近于理想值,尤其在SAR海面风场覆盖区域更为明显。选取ENVISAT/ASAR资料和与其时空匹配的欧洲中期天气预报中心模式风场资料开展实例验证,结果表明融合后的海面风场结果比模式风场更加接近于浮标观测结果。

2019,39(2):24-33, DOI: 10.19513/j.cnki.issn2096-3599.2019.02.003

摘要:

为了提高对黄渤海海雾天气海面大气水平能见度(以下简称“能见度”)的数值预报能力,利用黄渤海23个沿岸和岛屿测站2013—2017年雾天的地面观测数据,构建了基于湿度信息的能见度算法(A-F算法),并将之应用于黄渤海海雾的能见度数值预报。结果表明,与常用的根据模式预报的云水含量诊断能见度的SW算法(Stoelinga and Warner,1999)相比,A-F算法表现更优,尤其可以诊断出被SW算法漏报的能见度为1~3 km的轻雾,说明A-F算法对黄渤海海雾天气能见度的数值预报具有一定应用价值。若将来加入浮标与船舶观测数据,可以进一步改进A-F算法能见度公式的具体形式;依据本文构建A-F算法的思路,可以发展适合其他海域的海雾天气能见度诊断公式。

为了提高对黄渤海海雾天气海面大气水平能见度(以下简称“能见度”)的数值预报能力,利用黄渤海23个沿岸和岛屿测站2013—2017年雾天的地面观测数据,构建了基于湿度信息的能见度算法(A-F算法),并将之应用于黄渤海海雾的能见度数值预报。结果表明,与常用的根据模式预报的云水含量诊断能见度的SW算法(Stoelinga and Warner,1999)相比,A-F算法表现更优,尤其可以诊断出被SW算法漏报的能见度为1~3 km的轻雾,说明A-F算法对黄渤海海雾天气能见度的数值预报具有一定应用价值。若将来加入浮标与船舶观测数据,可以进一步改进A-F算法能见度公式的具体形式;依据本文构建A-F算法的思路,可以发展适合其他海域的海雾天气能见度诊断公式。

作者登录

作者登录 审稿登录

审稿登录