避暑旅游是一种典型的以气候作为关注点的旅游方式。国内外学者已进行了较多的探讨,普遍认为避暑旅游是指游客在夏季到旅游目的地消暑纳凉、度假疗养的一种旅游方式。随着旅游业的日益发展及人们收入水平、生活水平的不断提高,外出旅游成了大众休闲娱乐的普遍选择,避暑更是夏季旅游市场的主旋律。为此,利用气候资源开发的旅游气象服务产品应运而生,各类旅游气象指数预报日益受到重视,其中气候舒适度是衡量避暑旅游基地建设是否适宜的最基本指标[1]。国外研究气候对旅游的影响起步较早,相关研究[2-4]较为全面,早期研究主要基于统计经验性指标分析[5-6],近期主要基于人体热量平衡的机理模型[7]开展分析。国内气象学者研究气候舒适度对旅游业的影响主要包括以下3个方面:避暑型气候的地域类型、自然气候因素对季节性旅游客流变化的影响、基于不同指数对省市气候进行评价等。陈慧等[8]对中国属于避暑型气候的地域进行了空间分布、时间变化和舒适特征的分析,将中国避暑型气候大致分为西南高原型、中东部山岳型、东北山地平原型、西北山地高原型和环渤海低山丘陵型5种地域类型。陆林等[9]通过典型海滨型和山岳型旅游地气候舒适性对比,指出自然气候是季节性旅游客流变化的主导因素。周浩亮等[10]通过人体舒适度指数评价气候对人体的影响,分析了威海的旅游气候资源优势。侯亚红等[11]对辽宁旅游景点气象要素及空气质量对比分析,并根据分析结果建立了避暑气象指数。张波等[12]利用温湿指数、风效指数和穿衣指数,从气候舒适度的角度分析了贵州夏季旅游时间、空间分布情况,指出6月是贵州旅游的最佳月份。丁锋等[13]通过模型分析了不同气象条件对青岛滨海旅游经济产出的影响。宿海良等[14]指出河北北部秦皇岛、张家口、承德是夏季旅游适宜期最长的地区,张家口是夏季最舒适的城市。邱继玲等[15]基于综合温湿指数、风效指数和舒适度指数对梁山县旅游气候舒适度进行了评价,指出旅游气候舒适度的不利因素主要是高低温,而风、降水和日照对旅游的影响利大于弊。

张家口位于河北西北部,地势总体西北高、东南低,阴山山脉横贯中部,将全区分为坝上和坝下两大部分。坝上地区海拔高度一般在1 400~1 600 m,包括康保、张北、尚义和沽源,坝下地区海拔高度一般在500~900 m,包括怀来、阳原、蔚县、怀安、赤城、宣化、下花园、万全、崇礼、桥东、桥西、高新。近年来,张家口大力推动旅游扶贫和乡村旅游发展,特别是2019年张家口荣膺“全国避暑旅游十强城市”称号,为进一步研究避暑旅游舒适度奠定了基础。2022年,北京和张家口联合成功举办了冬季奥林匹克运动会和冬季残疾人奥林匹克运动会,张家口的知名度大幅提升,迅速成为旅游热门目的地,推出精准旅游气象服务显得势在必行。近年来有关张家口地区的旅游研究有限,同时避暑旅游地多呈现局地性小气候特点,但尚未有学者对张家口地区避暑旅游气候舒适度的分析和评价进行细致研究。此文通过时间、空间上对张家口地区避暑旅游气候舒适度进行分析和探索,以期揭示夏季旅游气候舒适度的变化特征,为合理开发旅游气象服务产品和宣传旅游气候资源提供科学依据。

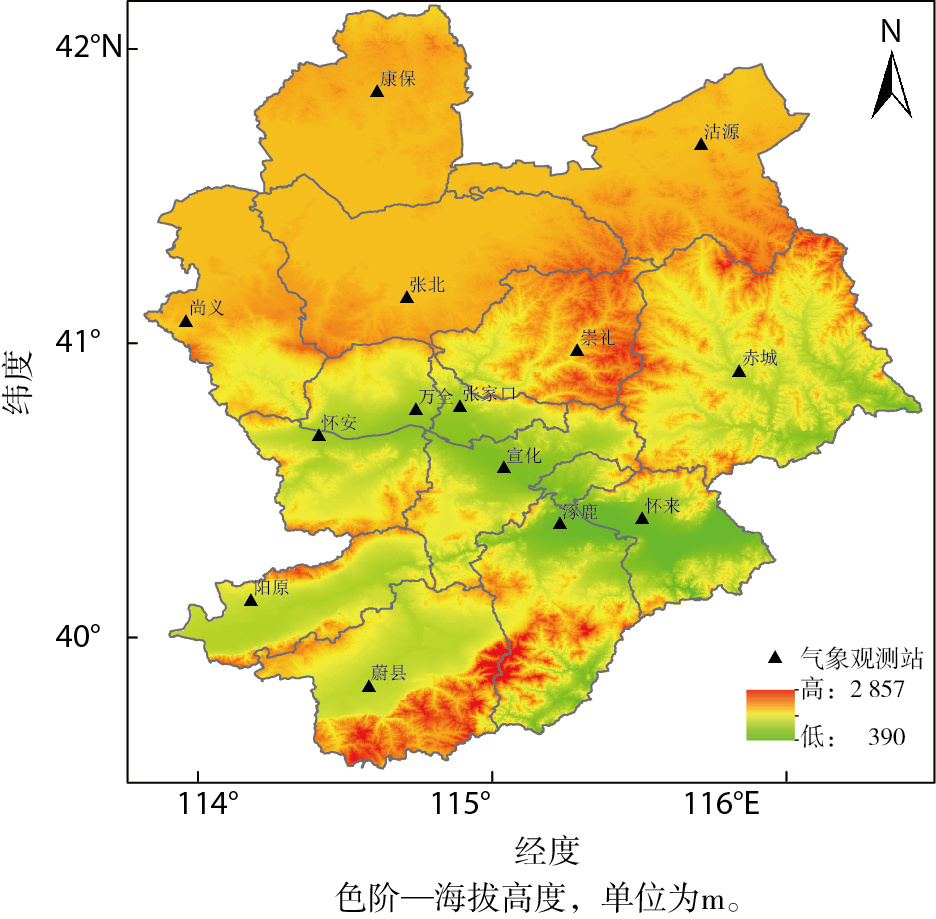

1 资料和方法 1.1 资料来源采用河北共享平台张家口地区14个国家级地面气象观测站(图 1)1988—2018年夏季(6—8月)逐日平均气温、最高及最低气温、平均风速、相对湿度资料,数据经过质量控制,剔除了缺报时次。

|

图 1 张家口14个国家级地面气象观测站分布 Fig.1 Distribution of 14 national meteorological observation stations in Zhangjiakou |

人体对外界环境的冷热感受(即体感温度)受多种气象要素综合影响,其中气温是主要气象影响要素,此外还受大气湿度、风速等气象要素影响[16-18]。此文采用吴普等[19]的研究方法,该方法综合考虑了不同情况下气温、相对湿度和风速对体感温度的共同作用。基于上述有直接影响的评价要素进行综合分析,计算出各站点体感温度。在此基础上,利用体感温度划分舒适度等级,研究6—8月张家口各县(区)避暑旅游旺季的气候舒适度分布特征,对张家口地区气候适宜性进行定量分析评价。体感温度公式如下:

| $ t_{\mathrm{s}}=\left\{\begin{array}{lr} t+\frac{15}{t_{\max }-t_{\min }}+\frac{V_{\mathrm{RH}}-70}{15}-\frac{v-2}{2}, & t \geqslant 28 \\ t+\frac{V_{\mathrm{RH}}-70}{15}-\frac{v-2}{2}, & 17<t<28 \\ t-\frac{V_{\mathrm{RH}}-70}{15}-\frac{v-2}{2}, & t \leqslant 17 \end{array}\right. $ | (1) |

式中:ts、tmax、tmin、t分别为体感温度、日最高气温、日最低气温、日平均气温;VRH为日平均相对湿度;v为日平均风速。基于体感温度的舒适度等级划分标准见表 1。

|

|

表 1 基于体感温度的舒适度等级划分标准

Table 1 Classification standard for comfort level based on apparent temperature |

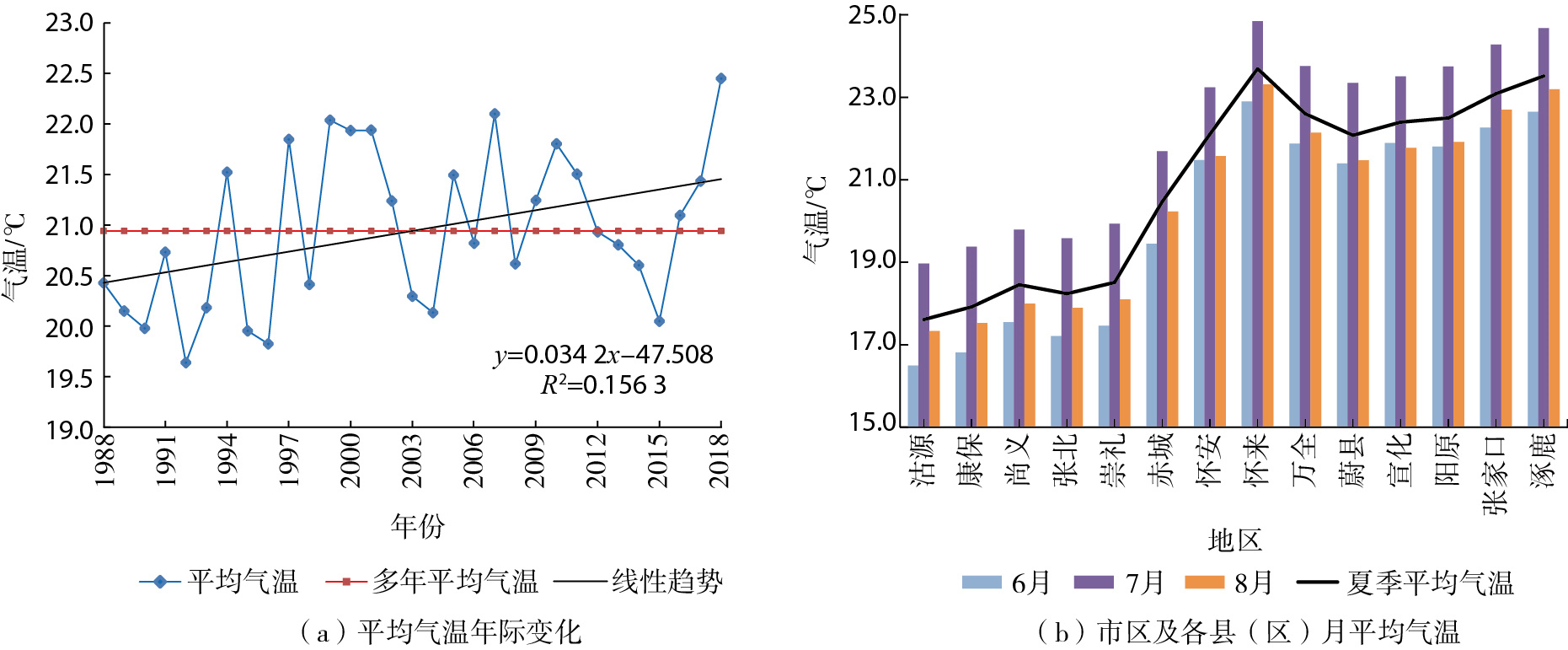

对张家口地区夏季平均气温及各县(区)的气温要素进行特征分析,夏季平均气温在19.6~22.5 ℃范围波动,多年平均气温为20.9 ℃,气候倾向率为0.342 ℃ ·(10 a)-1,但没有通过0.05的显著性水平检验,平均气温呈不显著上升趋势(图 2a)。坝上坝下区域气温差距明显,坝上4县及崇礼6—8月的月平均气温都在20.0 ℃以下,坝下地区除赤城6月的月平均气温在20.0 ℃以下,其他地区月平均气温均高于20.0 ℃,其中怀来夏季多年平均气温最高,为23.7 ℃,沽源多年平均气温最低,为17.6 ℃(图 2b)。

|

图 2 1988—2018年6—8月张家口地区平均气温时间变化及空间分布 Fig.2 Variation of average temperature and its spatial distribution in Zhangjiakou in summer from 1988 to 2018 |

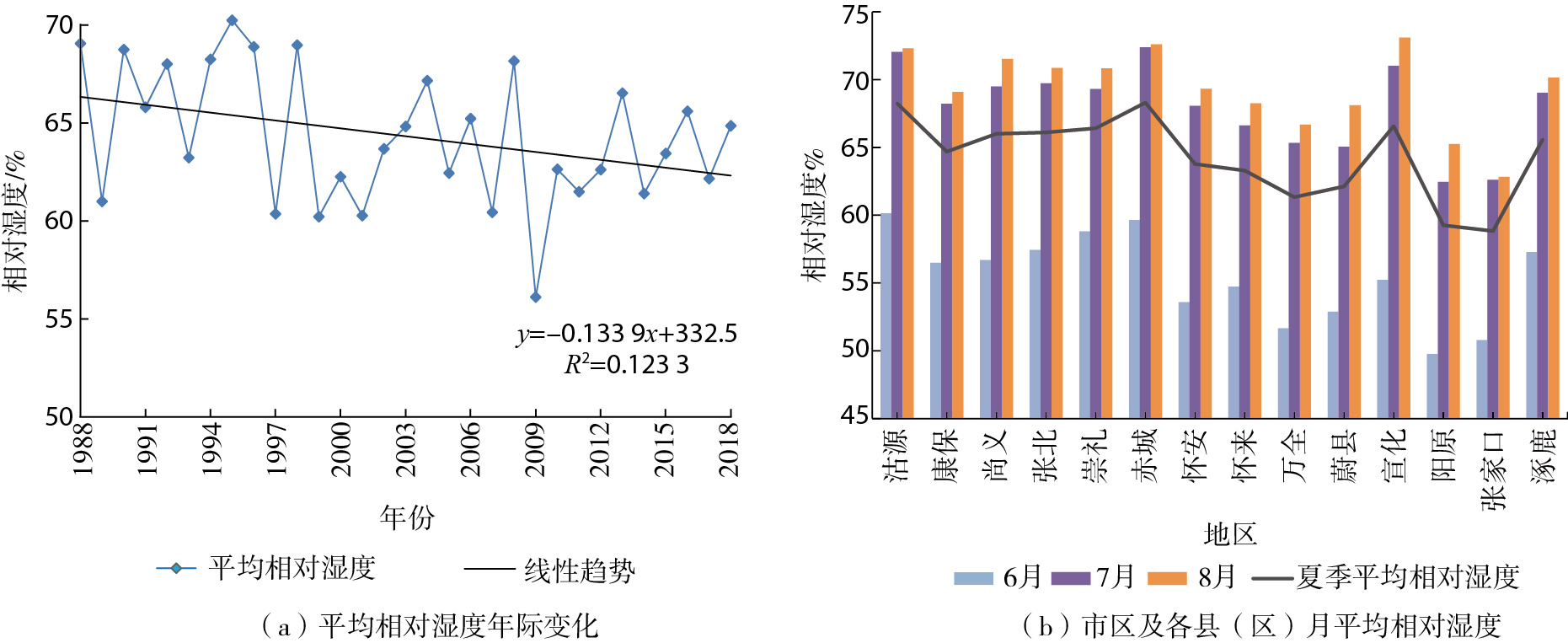

空气相对湿度过低或过高均会使人体产生不适感,较为适宜的相对湿度范围为45%~60%[20]。对张家口地区相对湿度年际特征进行分析,夏季平均相对湿度为56%~70%,总体呈波动下降趋势,最大值70%出现在1995年,最小值56%出现在2009年(图 3a)。6—8月相对湿度逐月增加,夏季赤城相对湿度最高,而最低的为张家口市区(图 3b)。

|

图 3 1988—2018年6—8月张家口地区平均相对湿度时间变化及空间分布 Fig.3 Variation of average relative humidity and its spatial distribution in Zhangjiakou in summer from 1988 to 2018 |

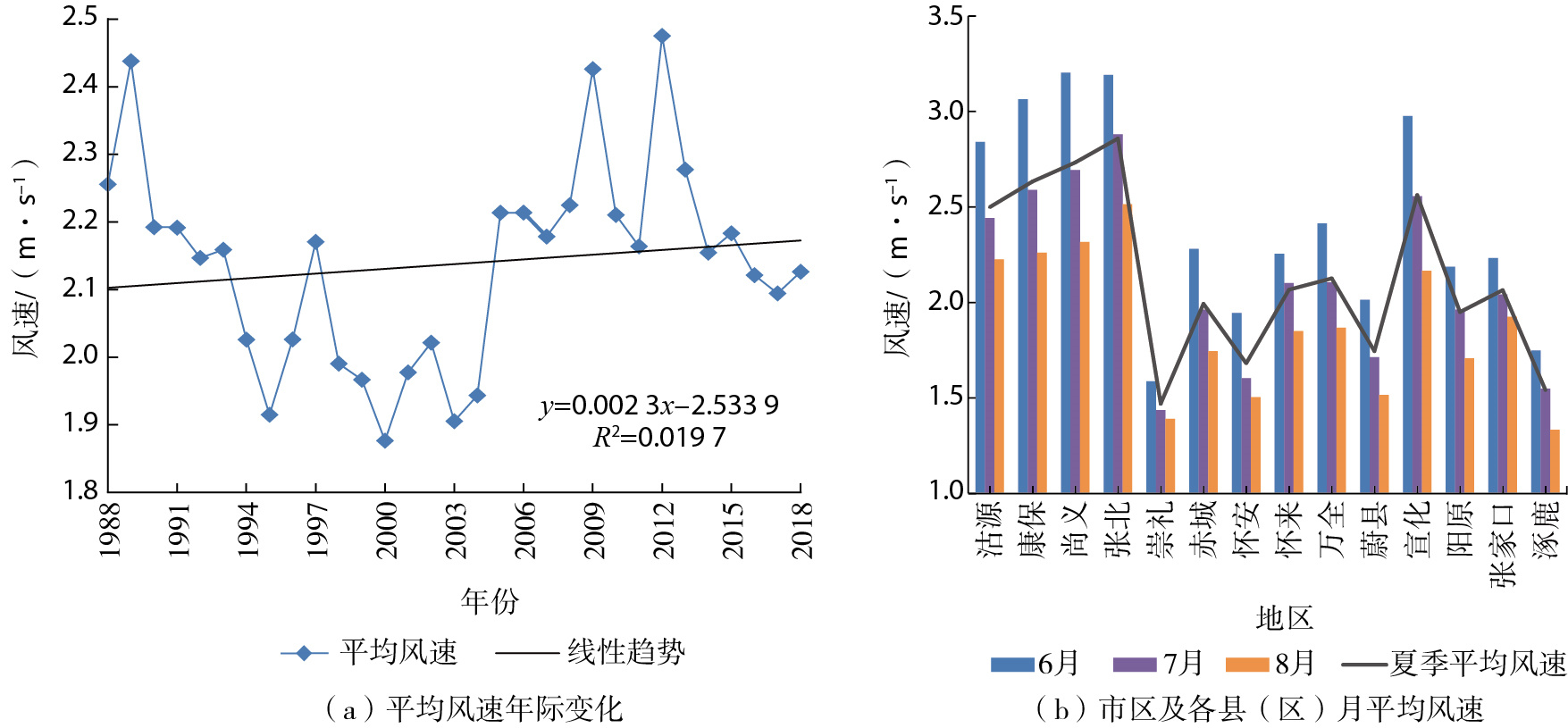

由张家口地区夏季31 a风速平均值逐年变化(图 4a)来看,夏季月平均风速为1.88~2.47 m ·s-1,逐年平均风速总体呈上升趋势,最大值(2.47 m ·s-1)出现在2012年,最低值(1.88 m ·s-1)出现在2000年。各区6、7、8月的平均风力都在2级及以下,且6—8月平均风速逐月减小,夏季的崇礼月平均风速最小,张北月平均风速最大(图 4b)。

|

图 4 1988—2018年6—8月张家口地区平均风速时间变化及空间分布 Fig.4 Variation of average wind speed and its spatial distribution in Zhangjiakou in summer from 1988 to 2018 |

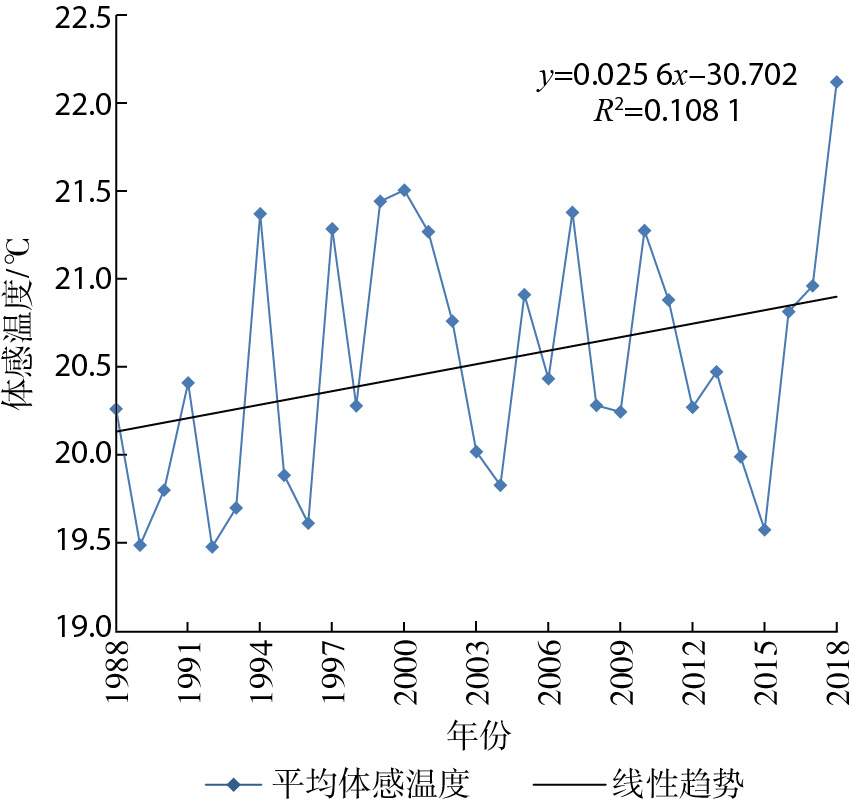

张家口地区夏季体感温度在19.0~23.0 ℃范围波动,其气候倾向率为0.256 ℃ ·(10 a)-1,没有通过显著性水平检验,呈不显著增加趋势(图 5)。

|

图 5 1988—2018年张家口地区夏季平均体感温度年际变化 Fig.5 Interannual variation of average apparent temperature in Zhangjiakou in summer from 1988 to 2018 |

计算各地区6—8月逐日体感温度31 a平均值,如表 2所示。坝上地区及崇礼地区平均体感温度未超过19.0 ℃,赤城、蔚县、张家口等9站平均体感温度在20.0 ℃以上,最高值23.5 ℃出现在涿鹿。

|

|

表 2 6—8月各站点日平均体感温度

Table 2 Daily average apparent temperature at each station from June to August |

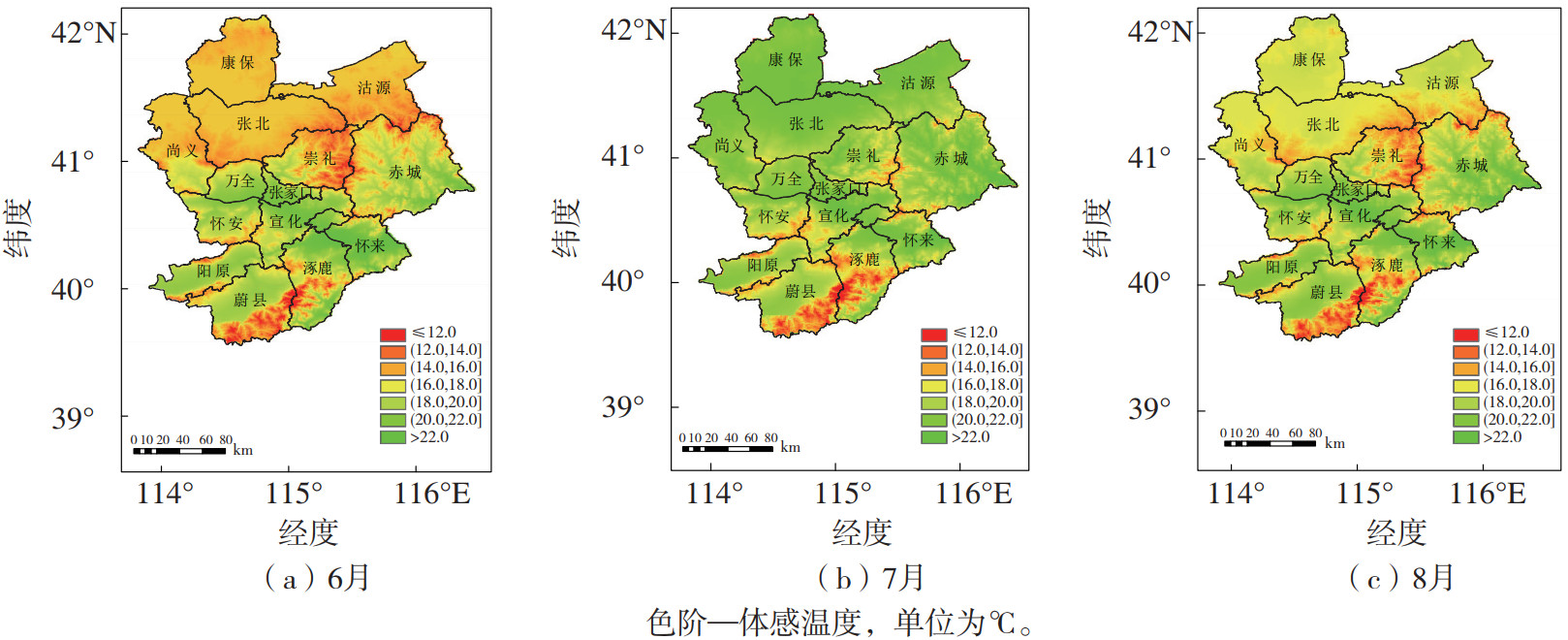

张家口地区夏季体感温度整体呈现由北向南递增的特点(图 6)。6月体感温度普遍在15.0~22.0 ℃,7月体感温度在18.0~25.0 ℃,8月体感温度在17.0~24.0 ℃。夏季张家口南部地区体感温度普遍高于北部,即坝下地区体感温度高于坝上地区,蔚县东南部、涿鹿西南部体感温度也较低,通过与张家口地区的地形图相结合进行分析可知,这些地区虽处于坝下,但由于海拔较高,导致体感温度略低于同纬度地区。

|

图 6 体感温度空间分布 Fig.6 Spatial distribution of apparent temperature |

表 3给出了1988—2018年张家口地区6—8月不同舒适等级多年平均日数。统计显示,6、8月坝上4县(康保、沽源、尚义、张北)“冷不舒适”等级日数出现频率较高,7月张家口大多县(区)多数时间处于舒适范围(包括“较舒适”“舒适”“最舒适”等级)。除康保、沽源、张北外,张家口其他大多县(区)夏季“较舒适”“舒适”“最舒适”等级日数总和所占比例均在50%以上,且坝下大多县(区)“较舒适”“舒适”“最舒适”等级日数总和所占比例超过90%。“热不舒适”等级在张家口夏季出现频率极低。张家口夏季大多县(区)多数时间处于舒适范围内,7月是张家口地区夏季舒适日数最多的月份。

|

|

表 3 1988—2018年6—8月张家口地区不同等级舒适日数年平均值

Table 3 Annual average number of comfort days at different levels in Zhangjiakou in summer from 1988 to 2018 |

根据中国气象局定义,日最高气温tmax≥35 ℃为高温日。由于夏季气温高于33 ℃可能对体弱者或老年人产生不良影响[21],因此选取临近张家口的北京、石家庄站与张家口的最高气温进行对比,分别统计33 ℃≤tmax<35 ℃和tmax≥40 ℃的日数。

张家口位于北京西北方,距北京约200 km,位于石家庄北边,直线距离大约为400 km。1988—2018年,张家口、石家庄、北京的高温天气多集中在7月(表 4)。石家庄、北京各时段日最高气温超过33 ℃和超过35 ℃的日数远高于张家口,其中石家庄33 ℃≤tmax<35 ℃的日数是张家口2倍多,35 ℃≤tmax<40 ℃的日数是张家口3倍多;北京与张家口距离较近,但受地形、地理位置等影响,张家口的高温日数明显比北京少,31 a内张家口只有1 d气温高于40 ℃,而北京有3 d,且都在7月,而石家庄在6月、7月分别有12 d、10 d超过40 ℃。8月张家口、石家庄、北京均无超过40 ℃的高温天气。

|

|

表 4 1988—2018年北京、石家庄、张家口夏季不同区间的最高气温总日数

Table 4 The number of days with maximum temperature in different ranges in Beijing, Shijiazhuang and Zhangjiakou in summer from 1988 to 2018 |

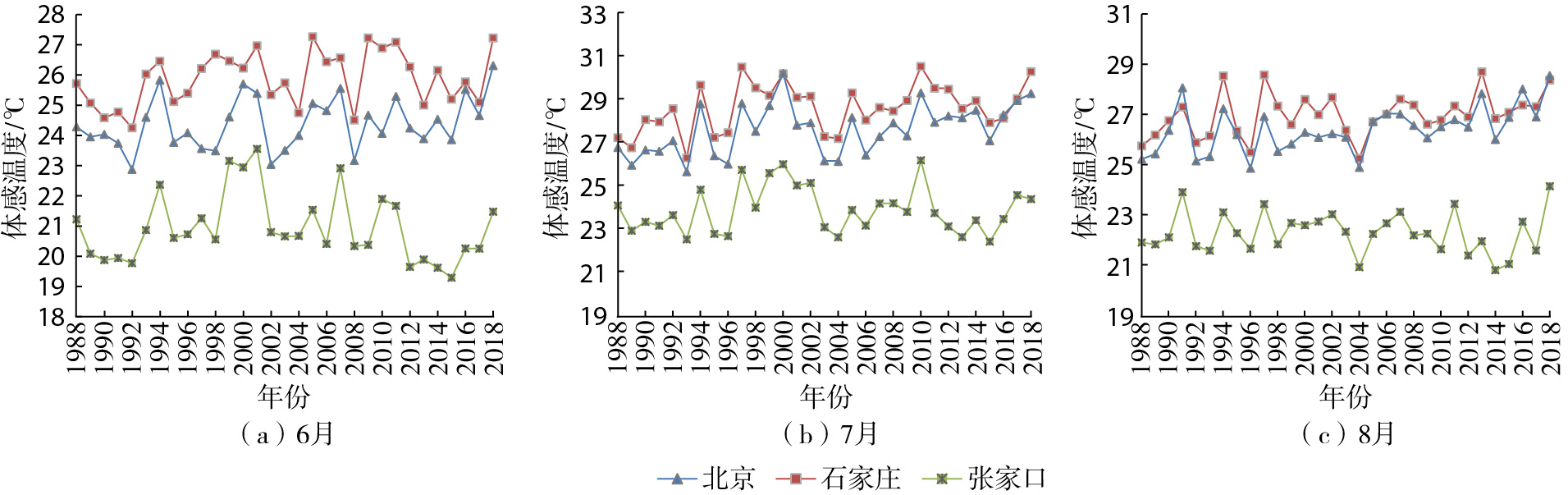

体感温度主要受温度、湿度以及风速影响,对比三地的体感温度,如图 7所示,夏季三地平均体感温度变化趋势基本相同,大部分年份平均体感温度石家庄最高,其次为北京,最后为张家口。与其他两地相比,张家口夏季风速大,湿度小,高温日数少;其次,张家口地处太行山、燕山和阴山山脉交汇处,海拔和纬度较高,气候和地理位置为张家口避暑提供了明显优势。

|

图 7 北京、石家庄、张家口1988—2018年平均体感温度年际变化 Fig.7 Interannual variation of average apparent temperature in Beijing, Shijiazhuang and Zhangjiakou from 1988 to 2018 |

由于夏季冷不舒适对出行的影响较小,对比三地的舒适日数及热不舒适日数,根据表 1体感温度的舒适度等级划分标准,分析1988—2018年张家口、北京、石家庄夏季舒适及热不舒适总日数(表 5),张家口、北京、石家庄夏季多数时间处于舒适等级范围内,但张家口热不舒适日数较其他两地明显偏少。

|

|

表 5 1988—2018年张家口、北京、石家庄夏季舒适及热不舒适总日数

Table 5 The number of comfortable/hot uncomfortable days in summer in Zhangjiakou, Beijing and Shijiazhuang from 1988 to 2018 |

(1) 张家口夏季平均气温为19.6~22.5 ℃,历年平均气温为20.9 ℃,气候倾向率为0.342 ℃ ·(10 a)-1,相对湿度为56%~72%,平均风速为1.8~2.5 m ·s-1。夏季气温、湿度、风较适宜,有利于避暑旅游活动的开展。

(2) 张家口地区夏季体感温度为19.0~23.0 ℃,其气候倾向率为0.256 ℃ ·(10 a)-1。夏季体感温度随地形变化特征显著,坝上地区体感温度低于坝下地区,1988—2018年6—8月张家口各县(区)热不舒适等级的日数年平均值为1 d,7、8月气候舒适度优于6月,7月气候舒适度面积最大,总体都在体感舒适范围内,较适宜出行和户外活动。

(3) 除康保、沽源、张北外,夏季张家口县(区)多数时间处于舒适范围内,7月是张家口地区夏季舒适日数最多的月份。

(4) 与石家庄、北京相比,张家口具有高温日数少、平均体感温度适宜、舒适日数比例高的优势。

此文从气候舒适度的角度分析了张家口地区夏季旅游舒适度特征,但旅游大部分时间在室外,评价方法中未考虑气压、太阳辐射、灾害性天气等要素,另外,建筑物、下垫面、局地环流以及地形等条件对夏季旅游舒适度的影响也未考虑在内,不足之处还有待今后进一步探讨。

| [1] |

杨俊, 张永恒, 席建超. 中国避暑旅游基地适宜性综合评价研究[J]. 资源科学, 2016, 38(12): 2210-2220. |

| [2] |

TERJUNG W H. Physiologic climates of the conterminous United States: a bioclimatic classification based on man[J]. Ann Assoc Am Geogr, 1966, 56(1): 141-179. DOI:10.1111/j.1467-8306.1966.tb00549.x |

| [3] |

COLDREY K M, TURPIE J K. Potential impacts of changing climate on nature-based tourism: a case study of South Africa's national parks[J]. Koedoe, 2020, 62(1): 1-12. |

| [4] |

BAE J, NAM S. An analysis of the effect of climate indicators on tourism demand: a case study of Jeju Island[J]. J Policy Res Tour Le, 2020, 12(2): 185-196. |

| [5] |

BLAZEJCZYK K, EPSTEIN Y, JENDRITZKY G, et al. Comparison of UTCI to selected thermal indices[J]. Int J Biometeorol, 2012, 56(3): 515-535. DOI:10.1007/s00484-011-0453-2 |

| [6] |

YAGLOU C P, MINARD D. Control of heat casualties at military training centers[J]. AMA Arch Ind Health, 1957, 16(4): 302-316. |

| [7] |

GAGGE A P, STOLWIJK J A J, NISHI Y. An effective temperature scale based on a simple model of human physiological regulatory response[J]. ASHRAE Trans, 1971, 77: 247-263. |

| [8] |

陈慧, 闫业超, 岳书平, 等. 中国避暑型气候的地域类型及其时空分布特征[J]. 地理科学进展, 2015, 34(2): 175-184. |

| [9] |

陆林, 宣国富, 章锦河, 等. 海滨型与山岳型旅游地客流季节性比较: 以三亚、北海、普陀山、黄山、九华山为例[J]. 地理学报, 2002, 57(6): 731-740. |

| [10] |

周浩亮, 孙鹏鹏, 耿伟林. 威海市旅游气候资源及舒适度分析[J]. 山东气象, 2012, 32(3): 26-27. |

| [11] |

侯亚红, 息涛, 徐方姝, 等. 辽宁避暑旅游气候条件分析和气象指数研究[J]. 气象与环境科学, 2018, 41(4): 34-40. |

| [12] |

张波, 谭文, 古书鸿, 等. 1961—2015年贵州省夏季旅游气候舒适度评价[J]. 干旱气象, 2017, 35(3): 420-426. |

| [13] |

丁锋, 张凯静, 郭文慧. 气象条件对滨海旅游经济产出的弹性影响: 以青岛为例[J]. 海洋气象学报, 2021, 41(1): 147-152. |

| [14] |

宿海良, 费晓臣, 柴瑞, 等. 河北省旅游适宜期人体舒适度指数研究[J]. 环境科学与管理, 2021, 46(2): 144-147. |

| [15] |

邱继玲, 关磊, 尚新梅. 梁山县旅游气候资源及舒适度分析[J]. 山东气象, 2014, 34(2): 65-68. |

| [16] |

王昌忠. 运气理论与气象、疫病的关联性分析初步[D]. 合肥: 中国科学技术大学, 2014.

|

| [17] |

张志薇. 基于舒适度研究的中国大陆健康气候评估[D]. 兰州: 兰州大学, 2014.

|

| [18] |

杜晨秋. 环境温度变化对人体热调节和健康影响及其分子机理研究[D]. 重庆: 重庆大学, 2018.

|

| [19] |

吴普, 周志斌, 慕建利. 避暑旅游指数概念模型及评价指标体系构建[J]. 人文地理, 2014, 29(3): 128-134. |

| [20] |

李正泉, 贺忠华, 胡中民. 气候与健康及气候康养研究进展[J]. 海洋气象学报, 2020, 40(1): 107-116. |

| [21] |

鲍俊哲. 中国气温和空气污染时空分布特征及其对人群健康影响与脆弱性评估研究[D]. 武汉: 武汉大学, 2016.

|

2024, Vol. 44

2024, Vol. 44