2. 海南省气候中心,海南 海口 570203

2. Hainan Climate Center, Haikou 570203, China

中国东南和华南沿海地区每年都会受到热带气旋(tropical cyclone,TC)的显著影响[1-2],其中海南是受到明显影响的地区之一。据统计,年均影响海南的热带气旋个数超过6个,登陆的热带气旋个数超过2个。其中影响海南的强台风数量[3]相对较少(这里的强台风特指进入影响海南范围内仍维持强台风或以上等级的热带气旋),然而强台风给海南造成的灾害非常严重,例如7314号强台风“玛琪”曾把琼海夷为平地,而0518号强台风“达维”和1409号超强台风“威马逊”造成的直接经济损失均超百亿元。强台风是海南灾害性极端气候事件的典型代表,深入认识强台风发生发展的规律和机制、做好预报服务对科学地部署海南岛的防灾减灾工作意义重大。

随着全球变暖,部分极端气候事件的发生越来越频繁[4],但王小玲等[5]的研究指出,1957—2004年强热带气旋频数呈显著减少趋势,强度越强,减少趋势越明显。赵珊珊等[6]和曹楚等[7]关于西北太平洋热带气旋频数和强度的分析也得到类似的结论,即西北太平洋近中心最大风速v≥58 m ·s-1的超强台风频数有长期减少趋势,西北太平洋热带气旋频数、平均强度和极端强度均呈下降趋势。这些分析意味着全球变暖导致的西北太平洋海面温度(sea surface temperature,SST;以下简称“海温”)升高并未直接造成超强台风增多,说明影响强台风发生的因素更加复杂,值得进一步研究。

气候系统的年代际振荡是年际变率的重要背景,对气候系统的年际变化具有重要的调制作用。太平洋十年涛动(Pacific Decadal Oscillation, PDO)及与其相关的一些大气活动中心近期年代际变化的突变点发生在1976或1977年前后[8-9],但是不同地域、不同天气(气候)系统年代际变化的突变点可能不同。南海热状况(气温、海温)的气候变化显示夏、秋季突变发生在1980年代,冬、春季的突变发生相对较晚,在1990年代。西太平洋暖池对菲律宾周围对流活动、西北太平洋副热带高压(western North Pacific subtropical high,WNPSH;以下简称“西北太平洋副高”)和季风槽均有内在影响,从而影响该区域的台风活动[10],因此,有必要了解南海和西北太平洋海温的年代际变化。

厄尔尼诺-南方涛动(El Niño-Southern Oscillation, ENSO)循环是年际变化的强信号,与热带气旋活动非常密切[11]。在西北太平洋,ENSO不同位相生成热带气旋强度不同,已有研究认为El Niño年南海区域对流活动更活跃[12],平均台风活动会更活跃[13],热带气旋生成更强[14]。Camargo等[13]发现累计气旋能量(accumulated cyclone energy,ACE)和ENSO指数相关很好,支持了以上结论。Wang等[14]的研究也表明,热带风暴平均发生日数在El Niño年更多,ENSO的暖(冷)位相分别为159(84)d。Saunders等[15]的研究也表明El Niño年时西北太平洋大部分海域台风活跃,但南海区域除外。陶丽等[16]指出,在不同年代际背景下,ENSO与西北太平洋热带气旋(western North Pacific tropical cyclone,WNPTC)的关系不同,同时还分析了不同时期(1969—1988年和1989—2008年)7—11月西北太平洋强TC年频数与同期SST的相关,显示在前一时期(对应3.1节分析的冷期)强TC频数与热带印度洋和中国近海(包括南海)的SST呈显著正相关;而在后一时期(对应3.1节分析的暖期),强TC频数与西北太平洋SST呈显著负相关,但与热带中东太平洋(特别是热带中太平洋)SST呈显著正相关。也就是说,在冷期,La Niña(拉尼娜)年南海SST偏高,对应西北太平洋强TC偏多;在暖期,El Niiño年热带中东太平洋SST偏高,南海SST偏低时,有利于西北太平洋强TC偏多。

平流层准两年振荡(quasi-biennial oscillation,QBO)对热带气旋活动也有调制作用,Chan[17]认为QBO主要在非ENSO年调制西北太平洋的热带气旋频数,在ENSO年调制作用不明显。Ho等[18]的研究则认为QBO与西北太平洋热带气旋频数没有关系,而对其路径有调制作用。在QBO西风位相年,到达中国东海的热带气旋频数偏多,而在东风位相年,到达日本东岸的频数偏多。李崇银等[19]分析表明,西太平洋台风数与平流层QBO的关系同大西洋风暴数与QBO的关系[20-21]相反,平流层QBO的西风位相有利于大西洋风暴的发生,却不利于西太平洋台风的生成。随后,李崇银等[22]分析西北太平洋副高活动与QBO的关系,指出平流层低层纬向风的垂直切变同西北太平洋副高活动有关,东(西)风切变对应着脊线位置偏北的较强(弱)副高形势。平流层低层东(西)风垂直切变在赤道对流层上部所引起的异常上升(下沉)运动,导致哈得来(Hadley)环流的异常加强(减弱),进而导致西北太平洋副高准两年振荡。刘玮等[23]研究了热带平流层准两年振荡对热带对流层顶和深对流活动的影响,指出QBO东风位相下的对流活动要强于QBO西风位相下的对流活动,QBO造成的高度、温度异常和对流层有效位能异常与大气射出长波辐射异常在水平分布上有较一致的变化,QBO通过调节对流层顶高度、温度以及通过调节对流层的静力稳定度、有效位能来影响热带的深对流活动。而对流活动无疑与热带气旋活动有关。

文中关注的问题是在海南岛强台风事件发生前,上述不同时间尺度的海洋-大气特征是否具有共性的特征,这些不同尺度的共性信息如何相互配置或协同作用从而最终导致海南岛受到强台风事件的影响。力求从寻找超前信号的角度,理解海南岛强台风事件发生的气候背景。

1 资料和方法主要使用1967—2015年台风资料、海南历史灾情资料和再分析资料。台风资料来自中国气象局《台风年鉴》[24](时间分辨率为6 h),海南历史灾情资料来自《中国气象灾害大典:综合卷》[25]和《海南年鉴》[26-28],再分析资料来自美国国家环境预报中心(National Centers for Environmental Prediction,NCEP)和美国国家大气研究中心(National Center for Atmospheric Research,NCAR)联合制作的NCEP/NCAR再分析数据集[29]。

用到的ENSO指数为4—9月平均(考虑海南的强台风事件发生在下半年,而海洋对大气有明显的滞后影响,同时还考虑了业务应用的可行性,即通过指数的缓变性预估该指数未来的变化趋势以及评估4—9月该指数变化范围,进而根据该指数进行强台风事件发生概率预测)的BEST指数(Bivariate ENSO timeseries;结合标准化的南方涛动指数和厄尔尼诺3.4海面温度时间序列计算得出,http://www.esrl.noaa.gov/psd/data/climateindices)。该指数可以更好地反映ENSO循环过程中海气相互作用的真实状态,比单纯使用海温指数或者大气指数更能全面反映ENSO发展的过程及其影响。下面以原BEST指数(x)为基础,构建新的BEST指数(y),冷期和暖期构建标准分别为式(1)和式(2)。

| $ y=f(x)=\left\{\begin{array}{l} 1, -1.0 \leqslant x_i \leqslant-0.28 \text { 或 } x_i \geqslant 1.0 \\ -1, x_i>-0.28 \text { 或 } x_i<-1.0 \end{array}, i<1988\right. $ | (1) |

| $ y=f(x)=\left\{\begin{array}{l} 1, 1.0 \geqslant x_i \geqslant 0.28 \\ -1, x_i<0.28 \text { 或 } x_i>1.0 \end{array}, i \geqslant 1988\right. $ | (2) |

式中:i代表年份。

1967—2015年原BEST指数x的标准差(δ)为0.85,定义原BEST指数为负时是La Niña状态,为正时是El Niño状态;定义中等强度La Niña状态对应原BEST指数的取值范围为[-1.0,-0.28(即δ/3)],中等El Niño状态对应原BEST指数的取值范围为[0.28,1.0]。1967—2015年处于中等强度La Niña(El Niño)状态的年份为15(13)a,分别占31%(26%)。新构建的BEST指数的物理意义为:中等强度的La Niña状态或强El Niño状态(副高突变前,1988年前)和中等强度的El Niño状态(副高突变后,1988年后)有利于海南岛出现强台风事件。

用到的QBO指数为4—9月(对时间段的选择标准同上)平均的QBO值(30 hPa赤道带平均纬向风,http://www.esrl.noaa.gov/psd/data/climateindices/list)。结合ENSO与QBO的共同影响,构建BEST-QBO指数,构建标准为式(3)。

| $ w=f(z, y)=\left\{\begin{array}{l} 1, y=1 \text { 且 } z_i<8.0 \\ -1, y=-1 \text { 或 } z_i \geqslant 8.0 \end{array}\right. $ | (3) |

式中:y为新BEST指数,z为原QBO指数,w为构建的BEST-QBO指数。1967—2015年z的标准差为12.0,定义强西风切变事件中QBO临界值为8(即2δ/3),1967—2015年共出现12次强西风事件,占25%。BEST-QBO指数的物理意义为:强西风切变将抑制ENSO状态下影响海南岛的强台风活动。

同时,定义了强台风指数(s),海南岛有强台风事件发生年为指数“1”,否则为“-1”,见式(4)。

| $ s=f(i)=\left\{\begin{array}{l} 1, i \subset C \\ -1, i \not \subset C \end{array}\right. $ | (4) |

式中:C为强台风事件发生年,C={1970,1971,1972,1973,1974,1981,1982,1984,1987,1991,2005,2012,2014}。

2 海南岛强台风事件根据海南台风灾情发生实际和防台减灾需要,海南岛的强台风事件(Hainan violent typhoon event,HNVTE)定义为:当热带气旋进入海南岛严重影响区[由坐标点(109°E,21°N)、(111°E,21°N)、(112°E,20°N)、(112°E,18°N)、(111°E,17°N), (109°E,17°N)、(108°E,18°N)、(108°E,20°N)构成的环海南岛多边形区域]后,强度仍保持在14级(强台风级)或以上,并维持6 h(台风数据中表现为1个时次)或以上。根据以上定义对影响海南岛的热带气旋进行排查,1967—2015年严重影响海南的强台风有15个(表 1),这些强台风均给海南带来非常严重的损失。平均来看,这些强台风出现的频率平均为3.3 a一次。文中所指的强台风特指按以上判据所排查出来的热带气旋。

|

|

表 1 严重影响海南岛的强台风简表 Table 1 List of violent typhoons affecting Hainan Island |

对表 1中各事件发生的年份进行分析,可见HNVTE存在明显的年际和年代际变化特征。首先,HNVTE出现频次存在明显的年代际变化特点,1970年代出现5次,1980年代出现4次,1990年代只出现2次,而到2000年代则只出现1次,2010年代又开始增多,截至2015年已出现3次。1970年代到2000年代呈明显减少趋势。其次,HNVTE活跃和间歇的年际变化特征也很明显,具有连续发生的特点,活跃时期和间歇时期的连续性都较高。1970—1974年连续5次出现,接下来是1975—1980年的间歇期;1981—1984年又集中出现3次,之后是连续3 a的间歇期。

3 影响因子探析本节从年代际、年际多时间尺度的角度,分别探析西北太平洋海温和副高的年代际变化、ENSO循环、QBO状态等影响HNVTE发生的因子。

3.1 西北太平洋海温和副高的年代际变化特征及其可能影响由于HNVTE中热带气旋的发生发展和移动与西北太平洋副高联系密切,有必要分析西北太平洋副高的年代际变化。图 1a和图 1b所示的是1967—1987年和1988—2015年平均各月副高所处位置及各自对应时段内HNVTE中TC源地坐标。由图可见,1987年后副高明显加强西伸,脊线和脊点南移,在新平均态下,6月和11月的副高脊点已向南越过20°N,10月副高南界非常接近20°N;若将月平均的588线作为副高界线,1967—1987年平均9月和10月的副高南界位于20°~25°N,1988—2015年平均则是7月和9月副高南界位于20°~25°N,而10月的副高南界已向南越过20°N。对照表 1中各月HNVTE的发生频次及其变化与副高位置及其变化,可见二者之间有很好的对应关系。第一,上半年以及11月后,副高脊线接近20°N或以南,其南侧活动的台风很难移动至海南岛;第二,8月HNVTE相对较少与副高脊线和南界相对偏北(远离海南岛所在纬度)有关;第三,1980年代中期后,HNVTE在10月发生频次变少以及11月从有至无,与10月和11月副高在变大变强后脊线接近20°N、其南界显著南扩而不利于台风移动至海南岛有关;第四,1980年代中期后,HNVTE在7月和8月发生的占比增加,则可能由于副高变大变强后其脊点和南界更接近海南岛所在纬度,进而有利于台风沿副高南侧引导气流影响到海南岛;第五,HNVTE发生频次明显减少,可能与副高变大变强后压缩了HNVTE台风生成与活动的空间有关。

|

图 1 平均各月副高位置和对应时期内HNVTE热带气旋源地以及1967—2015年7月和10月平均西北太平洋副高的M-K检验 Fig.1 Monthly average location of subtropical high and TC original location of HNVTE in the corresponding phase; M-K test on WNPSH in July and October from 1967 to 2015 a、b中红色实线一6月,紫色实线—9月,橙色实线—8月,黄色虚线—7月,绿色虚线—10月,蓝色虚线—11月,实线箭头—实线所示月份副高所处相对位置,虚线箭头━虚线所示月份副高所处相对位置; c、d中黑色实线—UF统计量,绿色虚线一UB统计量。 |

为更好地了解西北太平洋副高的突变,对HNVTE台风活动频数较多的2个月份(7月和10月)平均的副高面积和强度指数进行M-K检验,结果如图 1c和图 1d所示。可见,7月和10月平均副高面积和强度指数呈显著增大增强趋势,而突变点在1987年前后,与南海和西北太平洋海温EOF分析的年代际突变点一致(图略)。

以上分析表明,西北太平洋海温和上空副高显现相似的年代际变化,并可能影响HNVTE的年代际变化。表 1正表现了明显的年代际变化特征,1967—1987年的21 a中,HNVTE出现9次(在9 a中),而1988—2015年的27 a中,HNVTE只出现6次(在4 a中),说明HNVTE存在由多到少的年代际变化。年代际尺度上,1967—1987年,南海和西北太平洋海温为冷状态,其上空副高为弱状态;而1988—2015年,南海和西北太平洋海温为暖状态,其上空副高为强状态。基于以上缘由,可以将1967—1987年定义为西北太平洋副高弱背景(海温冷背景),文中称之为冷期;将1988—2015年定义为西北太平洋副高强背景(海温暖背景),文中称之为暖期。

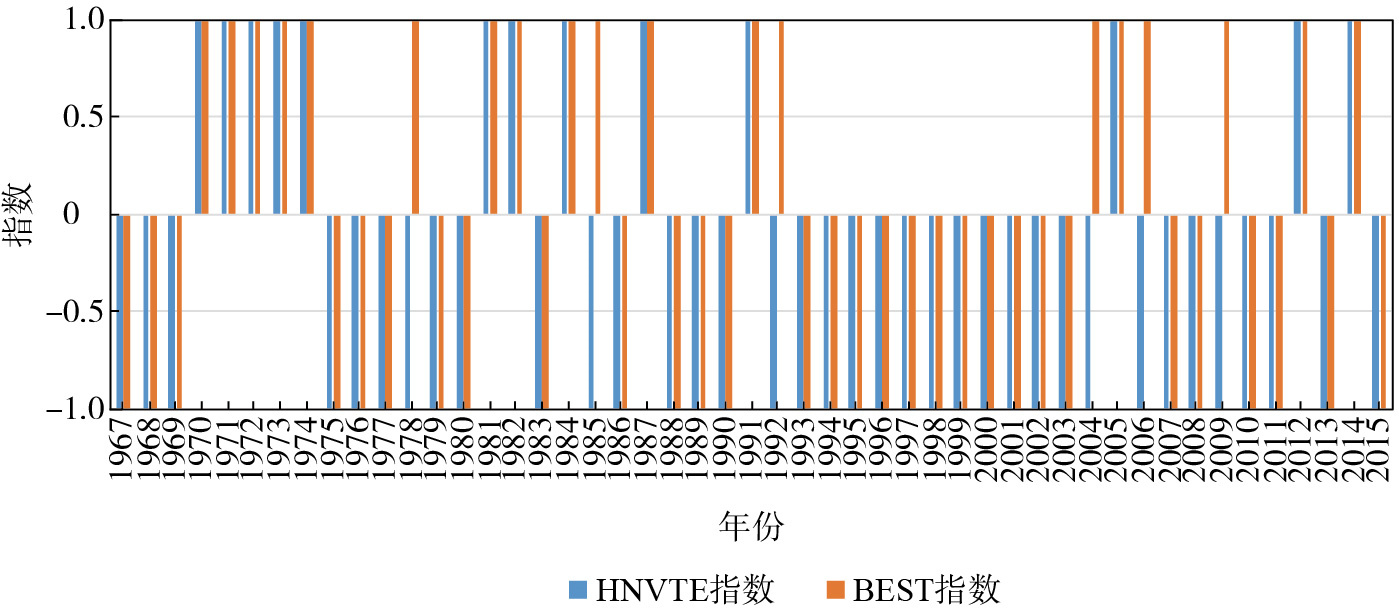

3.2 ENSO循环的影响由表 1可见,在冷期(1967—1987年),HNVTE主要出现在La Niña状态年,9次HNVTE中有6次出现在La Niña状态年,仅3次出现在El Niño状态年。在暖期(1988—2015年),共出现6次HNVTE,分别为1991年(2次)、2005年(1次)、2012年(1次)和2014年(2次),均为El Niño状态年。为进一步分析不同阶段ENSO对强台风事件的影响,取4—9月的BEST指数平均,用“-1”“1”转换构建新指数序列。由于不同时期SST与强TC频数的关系不同,1988年前后的构建标准也不同,在冷期,BEST指数为[-1.00,-0.28]或大于1.00时,用“1”替换,大于-0.28且小于1.00、或者小于-1.00用“-1”替换;在暖期,BEST指数为[0.28,1.00]时用“1”替换,大于1.00或小于0.28用“-1”替换。该定义的物理意义为,在冷期,中等强度的La Niña状态或强El Niño状态有利于海南岛强台风事件发生;在暖期,中等强度的El Niño状态有利于海南岛强台风事件发生,这与谢佩妍等[30]指出的“El Niño衰减年有利于热带气旋影响南海”一致。定义HNVTE的标准为:有强台风事件发生的年份,其指数为“1”,否则指数为“-1”。图 2为BEST新构指数和HNVTE指数序列。由图可见,BEST指数与HNVTE指数有良好的符号一致率(正相关),两者的相关系数达0.755,可通过信度99.9%的显著性检验。1987年在内的前21 a中,有19 a符号相同,同号率达90.5%,相关系数为0.826;1988年在内的后28 a中,有24 a符号相同,同号率达85.7%,相关系数为0.645。两段时期两指数的相关系数均可通过信度99.9%的显著性检验。

|

图 2 1967—2015年强台风指数(HNVTE)与ENSO活动指数(BEST) Fig.2 HNVTE index and BEST index from 1967 to 2015 |

为什么中等强度的La Niña状态或El Niño状态有利于HNVTE?初步分析认为:当热带太平洋处于中等强度的La Niña或El Niño状态时,在冷期,热带气旋生成位置偏东偏南,La Niña状态有利于其西行从而影响海南岛;在暖期,热带气旋生成位置偏北偏西,离海南岛距离近,台风发展时间缩短,而El Niño状态有利于台风的快速发展。而当热带太平洋处于强La Niña状态时,西北太平洋海温异常偏暖,南海和西北太平洋对流异常活跃,不稳定能量易及时释放(海南岛雨日多,降水多),不利于积累发展成强台风或超强台风;同时西北太平洋副高明显偏弱,易偏北,从而引导台风活动西北行或近海北上。当热带太平洋处于强El Niño状态时,在暖期,副高偏大偏强,脊线和南界均偏南,强El Niño使这种偏离状态进一步加剧,南海区域往往处于异常沃克环流的下沉区,对流被抑制,不利于强台风生成和到达该地区;而在冷期,副高偏小偏弱,脊线和南界均偏北,强El Niño使得副高西进和脊线南移,反而有利于HNVTE的发生。

为了更好地理解不同时期不同ENSO状态对HNVTE的不同影响,分析了冷期(1967—1987年)强El Niño状态年(原BEST指数大于1)、其他El Niño状态年(原BEST指数大于0且小于1)、中等强度La Niña状态年(见第1节)和暖期(1988—2015年)强El Niño状态年(原BEST指数大于1)、中等强度El Niño状态年(见第1节)、La Niña年(原BEST指数小于0)7—10月异常风场(图 3)。图 3a合成年份为1972、1982、1987年,图 3b合成年份为1993、1994、1997、2002、2015年,图 3c合成年份为1970、1971、1973、1974、1978、1981、1984年,图 3d合成年份为1988、1989、1996、1998、1999、2000、2007、2008、2010、2011、2013、2016年,图 3e合成年份为1969、1976、1977、1979、1980、1983、1986年,图 3f合成年份为1991、2005、2012、2014年。图 3中空白区域表示弱纬向风槽区(u风风速约为0 m ·s-1),从南海北部向西北太平洋延伸部分即为南海-西北太平洋季风槽(以下简称“季风槽”)。比较冷期和暖期强El Niño状态(图 3a和图 3b)下的季风槽,由图可见,冷期季风槽可从日界线延伸至海南岛,但在暖期,巴士海峡至台湾岛附近有东风断裂带,有利于热带气旋从该处北上而不利于其对海南岛的影响,同样不利于HNVTE事件的发生。比较图 3c—f可见,图 3c和图 3f的季风槽高度相似,而图 3d和图 3e相似度高。冷期中等强度La Niña状态下(图 3c)和暖期中等强度El Niño状态下(图 3f),季风槽长度短,仅延伸至140°~150°E,但槽区宽,特别是140°~150°E有大片弱纬向风区,而该区域正是HNVTE事件的热带气旋生成地(图 1);在冷期的非强El Niño状态下(图 3e)和暖期La Niña状态下(图 3d),季风槽长,可延伸至160°E~180°,但槽区窄。短而宽的季风槽(图 3c、f)之所以更有利于HNVTE事件发生,可能是因为该槽连接了HNVTE事件TC源地和海南岛,虽然季风槽短,但较宽的槽区更有利于TC吸取槽区不稳定能量而快速发展,弥补了由于路径短而发展时间短的缺陷。

|

图 3 不同强度El Niño和La Niña状态年合成的7—10月平均风场 Fig.3 Average wind field synthesized from July to October in El Niño status years and La Niña status years of different intensities 图中空白区域一弱纬向风槽区(u风风速约为0 m · s-1); 黄绿、黄、橙黄、橙、红等区域━纬向风分量为西风(正),绿、青、蓝、紫等区域—纬向风分量为东风(负)﹔箭矢—风场,风速单位为m · s-1。 |

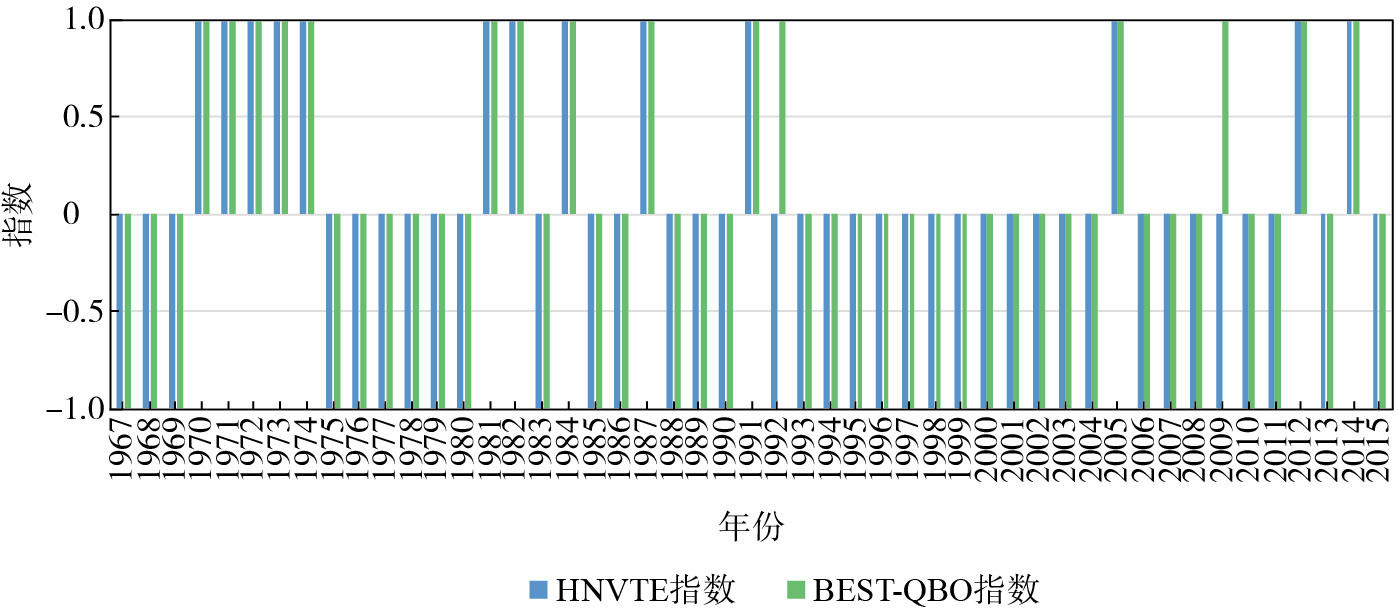

上述分析表明,HNVTE在不同年代际背景下主要由ENSO调制,而QBO的调制又以ENSO为背景。基于这种认识,构建了QBO、ENSO协同作用指数(BEST-QBO指数):当上节中的BEST指数为“1”(ENSO事件)且4—9月的平均QBO指数小于8(2/3倍标准差)时,定义BEST-QBO指数为“1”,否则为“-1”。该定义的物理意义为:平流层低层强西风切变将抑制ENSO状态下影响海南岛的强台风活动。图 4所示的是1967—2015年BEST-QBO指数和强台风事件指数序列。由图可见,相比4.2节的BEST指数,BEST-QBO指数与HNVTE的同号率更优,49 a的HNVTE拟合中仅2 a出现异号,同号率达95.9%,相关系数为0.905,可通过信度99.9%的显著性检验。这说明,即使热带太平洋在冷期(暖期)处于中等强度的La Niña(El Niño)状态,由于平流层低层强西风切变的影响,仍然不利于HNVTE的发生。ENSO和QBO的协同作用,更有利于提前识别HNVTE是否发生。

|

图 4 1967—2015年强台风指数(HNVTE)与QBO、ENSO协同作用指数(BEST-QBO指数) Fig.4 HNVTE index and BEST-QBO index from 1967 to 2015 |

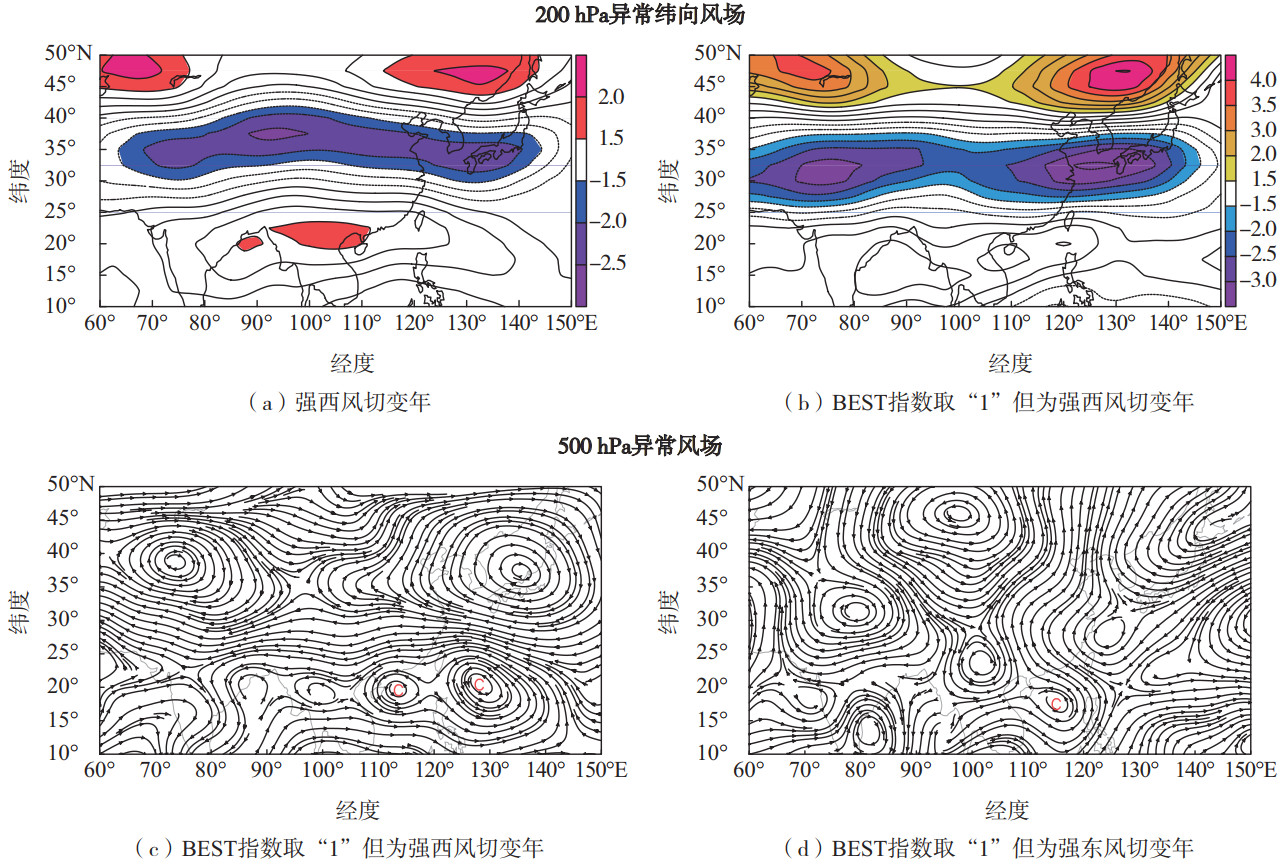

为进一步说明平流层低层强西风切变在ENSO状态下对HNVTE的抑制作用,比较1967年以来强西风切变年(图 5a,原QBO指数大于8.0)和BEST指数取“1”但为强西风切变年(图 5b)的200 hPa异常纬向风场以及BEST指数取“1”但为强西风切变年(图 5c)和BEST指数取“1”但为强东风切变年(图 5d,原QBO指数小于-12.0)500 hPa异常风场。图 5a合成的年份为1978、1985、1990、1995、1997、1999、2002、2004、2006、2008、2013年,图 5b和图 5c合成的年份为1978、1985、2004、2006年,图 5d合成的年份为1970、1974、1984、2005、2012、2014年。在强西风切变年(图 5a),200 hPa高度层,亚洲中纬度地区(25°~40°N)上空为异常东风,其中部有带状显著异常区;亚洲低纬度地区上空为异常西风,中南半岛北部到南海北部西风异常显著。图 5b合成年份是图 5a中合成年份的一部分,除中南半岛北部到南海北部西风异常未通过显著性检验外,其余异常分布特征基本相似。在图 5a或图 5b的异常环流背景下,伊朗型南亚高压[31]偏弱,200 hPa对流层上部槽偏东,500 hPa西北太平洋副高偏强偏北,在东南气流引导下,盛行西北行路径,台湾地区热带气旋活动活跃。图 5c支持了上述的相关论断,在500 hPa异常风场中,25°~35°N为明显的异常偏东风,中国东北部到日本为明显的反气旋式异常环流,有利于西北太平洋副高偏强偏北;南海北部到菲律宾东侧海域上空为气旋式异常环流,但主体在菲律宾东侧海域上空。联系到图 5c中合成的年份BEST指数取“1”,即ENSO状态有利于HNVTE发生(图中南海北部上空的气旋式异常环流支持了这点)。图 5d所示的是BEST指数取“1”同时为强东风切变年份的500 hPa合成风场,由图可见,25°~35°N不再有明显的异常偏东风,中国东海上空为反气旋式环流中心,异常东南风深入中国中西部地区,南海上空为气旋式异常环流,而菲律宾东部海域上空为弱的反气旋式异常环流。与图 5c相比,图 5d更有利于西北太平洋副高位置偏南、西脊点偏西,有利于热带气旋盛行偏西路径;南海上空气旋式异常环流有利于深对流发展,这增加了HNVTE的发生概率。可见,正是QBO的强西风切变状态抑制了HNVTE的发生机会,也就是说,相对强西风切变年,弱的西风切变年环流特征更有利于海南强台风事件的发生。

|

图 5 不同年份合成的7—10月200 hPa异常纬向风场和500 hPa异常风场 Fig.5 Abnormal zonal wind field at 200 hPa and abnormal wind field at 500 hPa synthesized from July to October in different years a、b中色阶正值—纬向风分量为西风,色阶负值—纬向风分量为东风,风速单位为m · s-1; c、d中箭矢—风场,风速单位为m · s-1。 |

基于海南台风灾害发生的实际情况确立了强台风事件发生标准,在1967—2015年的热带气旋事件中筛选出15个强台风事件个例。分析了强台风事件发生对应的不同时间尺度气候背景,得出的主要结论有:

(1) 强台风事件发生有明显的年代际变化特征,1970年代最为频繁,2000年代较少出现,同时事件发生的活跃期和间歇期内年际间表现出较好的连续性。

(2) 1980年代后期南海和西北太平洋海温的突变式增暖及上空副高的年代际变化为海南岛强台风事件减少提供了年代际特征背景。

(3) ENSO和QBO的共同调制是海南岛强台风事件年际变化的重要因素。中等强度的La Niña状态(冷期,1967—1987年)和中等强度的El Niño状态(暖期,1988—2015年)有利于海南岛出现强台风事件,但平流层低层强西风切变则抑制两种状态下影响海南岛的强台风活动。

(4) 根据年代际变化、ENSO和QBO位相及强度构建的BEST-QBO协同作用指数可以很好地拟合海南岛强台风事件(HNVTE)的变化特征,二者同号率达95.9%。

由于ENSO和QBO位相和强度的可预报性较高,因此可以通过预测BEST-QBO协同作用指数来提高预测HNVTE极端事件出现的可能性,从而具有业务应用价值。

| [1] |

CHAO Q C, CHAO J P. Statistical features of tropical cyclones affecting China and its key economic zones[J]. Acta Meteor Sinica, 2012, 26(6): 758-772. DOI:10.1007/s13351-012-0607-0 |

| [2] |

吴泽铭, 张冬娜, 胡春迪, 等. 西北太平洋热带气旋频数及生成位置的气候变化研究进展[J]. 海洋气象学报, 2020, 40(4): 1-10. DOI:10.19513/j.cnki.issn2096-3599.2020.04.001 |

| [3] |

ZHENG Y G, CHEN J, TAO Z Y. Distribution characteristics of the intensity and extreme intensity of tropical cyclones influencing China[J]. J Meteor Res, 2014, 28(3): 393-406. DOI:10.1007/s13351-014-3050-6 |

| [4] |

赵思雄, 孙建华. 近年来灾害天气机理和预测研究的进展[J]. 大气科学, 2013, 37(2): 297-312. |

| [5] |

王小玲, 任福民. 1957—2004年影响我国的强热带气旋频数和强度变化[J]. 气候变化研究进展, 2007, 3(6): 345-349. |

| [6] |

赵珊珊, 高歌, 孙旭光, 等. 西北太平洋热带气旋频数和强度变化趋势初探[J]. 应用气象学报, 2009, 20(5): 555-563. |

| [7] |

曹楚, 彭加毅, 余锦华. 全球气候变暖背景下登陆我国台风特征的分析[J]. 南京气象学院学报, 2006, 29(4): 455-461. |

| [8] |

LATIF M, BARNETT T P. Decadal climate variability over the North Pacific and North America: dynamics and predictability[J]. J Climate, 1996, 9(10): 2407-2423. DOI:10.1175/1520-0442(1996)009<2407:DCVOTN>2.0.CO;2 |

| [9] |

朱乾根, 施能, 徐建军, 等. 近百年北半球冬季大气活动中心的长期变化及其与中国气候变化的关系[J]. 气象学报, 1997, 55(6): 750-758. |

| [10] |

黄荣辉, 皇甫静亮, 刘永, 等. 西太平洋暖池对西北太平洋季风槽和台风活动影响过程及其机理的最近研究进展[J]. 大气科学, 2016, 40(5): 877-896. |

| [11] |

孔蕴淇, 范伶俐, 李俊杰. 两类厄尔尼诺事件对登陆中国热带气旋的影响[J]. 海洋气象学报, 2020, 40(4): 77-88. DOI:10.19513/j.cnki.issn2096-3599.2020.04.009 |

| [12] |

吴胜安, 邢彩盈, 朱晶晶. 南海区域对流活动的气候特征及其与ENSO的关系[J]. 海洋气象学报, 2019, 39(4): 75-82. DOI:10.19513/j.cnki.issn2096-3599.2019.04.009 |

| [13] |

CAMARGO S J, SOBEL A H. Western North Pacific tropical cyclone intensity and ENSO[J]. J Climate, 2005, 18(15): 2996-3006. |

| [14] |

WANG B, CHAN J C L. How strong ENSO events affect tropical storm activity over the western North Pacific[J]. J Climate, 2002, 15(13): 1643-1658. |

| [15] |

SAUNDERS M A, CHANDLER R E, MERCHANT C J, et al. Atlantic hurricanes and NW Pacific typhoons: ENSO spatial impacts on occurrence and landfall[J]. Geophys Res Lett, 2000, 27(8): 1147-1150. |

| [16] |

陶丽, 靳甜甜, 濮梅娟, 等. 西北太平洋热带气旋气候变化的若干研究进展[J]. 大气科学学报, 2013, 36(4): 504-512. |

| [17] |

CHAN J C L. Tropical cyclone activity in the western North Pacific in relation to the stratospheric quasi-biennial oscillation[J]. Mon Wea Rev, 1995, 123(8): 2567-2571. |

| [18] |

HO C H, KIM H S, JEONG J H, et al. Influence of stratospheric quasi-biennial oscillation on tropical cyclone tracks in the western North Pacific[J]. Geophys Res Lett, 2009, 36(6): L06702. |

| [19] |

李崇银, 龙振夏. 准两年振荡及其对东亚大气环流和气候的影响[J]. 大气科学, 1992, 16(2): 167-176. |

| [20] |

SHAPIRO L J. Hurricane climatic fluctuations. Part Ⅱ: relation to large-scale circulation[J]. Mon Wea Rev, 1982, 110(8): 1014-1023. |

| [21] |

GRAY W M. Atlantic seasonal hurricane frequency. Part Ⅰ: El Niño and 30 mb quasi-biennial oscillation influences[J]. Mon Wea Rev, 1984, 112(9): 1649-1668. |

| [22] |

李崇银, 龙振夏. 西太平洋副高活动与平流层QBO关系的研究[J]. 大气科学, 1997, 21(6): 670-678. |

| [23] |

刘玮, 田文寿, 舒建川, 等. 热带平流层准两年振荡对热带对流层顶和深对流活动的影响[J]. 地球科学进展, 2015, 30(6): 724-736. |

| [24] |

YING M, ZHANG W, YU H, et al. An overview of the China Meteorological Administration tropical cyclone database[J]. J Atmos Oceanic Technol, 2014, 31(2): 287-301. |

| [25] |

丁一汇. 中国气象灾害大典: 综合卷[M]. 北京: 气象出版社, 2008: 229-297.

|

| [26] |

《海南年鉴编辑委员会》. 海南年鉴: 2005[M]. 海口: 海南年鉴社, 2006: 9-10.

|

| [27] |

《海南年鉴编辑委员会》. 海南年鉴: 2012[M]. 海口: 海南年鉴社, 2013: 49-50.

|

| [28] |

《海南年鉴编辑委员会》. 海南年鉴: 2014[M]. 海口: 海南年鉴社, 2015: 51-52.

|

| [29] |

KALNAY E, KANAMITSU M, KISTLER R, et al. The NCEP/NCAR 40-year reanalysis project[J]. Bull Amer Meteor Soc, 1996, 77(3): 437-471. |

| [30] |

谢佩妍, 陶丽, 李俊徽, 等. 西北太平洋热带气旋在ENSO发展和衰减年的路径变化[J]. 大气科学, 2018, 42(5): 987-999. |

| [31] |

祝传栋, 任荣彩. 夏季南亚高压两类东—西振荡过程的联系及其天气效应对比[J]. 大气科学, 2023, 47(1): 53-69. |

2025, Vol. 45

2025, Vol. 45