2. 广西大学珊瑚礁研究中心,广西 南宁 530004;

3. 广西大学海洋学院,广西 南宁 530004;

4. 广西大学资源环境与材料学院,广西 南宁 530004;

5. 海南南沙珊瑚礁生态系统国家野外科学观测研究站,广东 广州 510300;

6. 南方海洋科学与工程广东省实验室(广州),广东 广州 511458

2. Coral Reef Research Center of China, Guangxi University, Nanning 530004, China;

3. School of Marine Sciences, Guangxi University, Nanning 530004, China;

4. School of Resources, Environment and Materials, Guangxi University, Nanning 530004, China;

5. Nansha Islands Coral Reef Ecosystem National Observation and Research Station, Guangzhou 510300, China;

6. Southern Marine Science and Engineering Guangdong Laboratory (Guangzhou), Guangzhou 511458, China

南海(the South China Sea,SCS)是西北太平洋热带气旋(tropical cyclone,TC)最频繁经过的地区之一,也是TC生成和发生的重要区域[1]。TC在形成—移动—消亡过程中,往往伴随着强烈的自然灾害,如狂风、暴雨、巨浪和风暴潮等[2]。这些灾害不仅会引起海岸水动力、地形地貌以及生态系统的剧烈变化[3],还会威胁到人民的生命安全并造成巨大的经济损失[4]。此外,TC引发的海浪可对海洋上远距离的岛礁造成极高的破坏[5]。

随着全球气候变暖趋势加剧,南海地区TC的强度和频率也在不断增强,其造成的灾害频率也具有显著增多的趋势[6]。这不仅会对南海地区的珊瑚礁生态系统构成很大威胁,而且还会导致南海地区岛礁上的军事、渔政设施以及礁区内的渔业活动面临很大的风险。因此,厘清TC对南海地区破坏力的时间变化和空间分布特征,有助于对高风险区域的识别与预测,从而有针对性地进行防护工程的建设和防灾减灾策略的制定。

TC的频率和强度是衡量其活动特征的重要指标,但两者都不能够较为全面地反映出TC潜在的破坏性威胁[7]。例如,Landsea等[8]发现,1944—1995年,北大西洋TC的强度总体减弱,其中强飓风频数减少,但北大西洋TC所造成的经济损失却有所增加。鉴于此,Emanuel[7]综合考虑TC的频数、强度和持续时间等因素,提出了能量耗散指数(power dissipation index,PDI),以便比较全面地评估TC对各种目标的潜在破坏力。

目前,PDI已被广泛应用于衡量、分析TC活动及其潜在破坏力的变化[9-10]。例如,Emanuel[7]发现,自20世纪70年代中期以来,北太平洋西部和北大西洋盆地TC的PDI呈现显著增加的趋势;Liu等[11]发现1980—2018年登陆中国大陆的TC的PDI也呈显著增加趋势。乔守文等[12]探讨了1980—2015年进入北部湾海域TC的频数、强度、持续时间和PDI等指标的年际变化趋势,结果表明TC频数和最大风速的增加导致了PDI的逐年增大。而骆方露等[13]通过对PDI等指标的统计分析发现,TC的破坏力与其生成海域的海面温度(sea surface temperature,SST)有强相关关系。可以看到,PDI能够用于描述TC对全球或特定区域的整体破坏力[11, 14-15],但还难以用于表达TC破坏力的空间分布。换而言之,目前仍较少将PDI用于TC破坏力时空分布特征的研究。

按照GB/T 19201—2006《热带气旋等级》[16]划分标准,TC可以根据底层中心附近最大风速划分为热带低压(tropical depression,TD;底层中心附近最大风速为10.8~17.1 m ·s-1),热带风暴(tropical storm,TS;底层中心附近最大风速为17.2~24.4 m ·s-1),强热带风暴(severe tropical storm,STS;底层中心附近最大风速为24.5~32.6 m ·s-1),台风(typhoon,TY;底层中心附近最大风速为32.7~41.4 m ·s-1),强台风(severe typhoon,STY;底层中心附近最大风速为41.5~50.9 m ·s-1)和超强台风(super typhoon,SuperTY;底层中心附近最大风速超过51.0 m ·s-1)。

当达到TY、STY和SuperTY等级时,TC对各种目标的潜在破坏力很强[17]。例如,2021年西太平洋生成的SuperTY“雷伊”侵袭南海时,南海岛礁遭受了严重的风雨影响[18];2013年STY“蝴蝶”席卷南海西沙群岛的永乐环礁海域,造成数十艘船只沉没、62人丧生以及2 m水深处约46%的珊瑚严重损坏[19];2014年海南遭受SuperTY“威马逊”的袭击,造成325.8万人受灾和108亿元直接经济损失[3]。Liu等[20]曾统计南海1988—2019年STY和SuperTY的年累积PDI,结果发现STY和SuperTY破坏力呈显著增大的趋势,其分析指出,南海STY和SuperTY破坏力的增大是导致南海灰沙岛近30 a呈现侵蚀趋势的重要原因。

TY、STY和SuperTY等级的TC对南海岛礁等各种目标的影响与破坏力很强[3, 7, 18-20],而政府间气候变化专门委员会(Intergovernmental Panel on Climate Change,IPCC)第六次评估报告[21]则指出全球变暖很可能会导致TY、STY与SuperTY等级的TC发生频数进一步增加。因此,此文将达到TY及以上等级的热带气旋称为强热带气旋(severe tropical cyclone,STC),并探讨STC引发南海地区(105°~120°E,3°~25°N)破坏力的时空分布特征及可能的成因。其中STC包括等级为TY、STY和SuperTY的热带气旋。

1 计算方法Emanuel[7]提出的PDI能够综合TC频数、强度以及持续时间等因素的影响而被用于量化TC的潜在破坏力。鉴于此,利用中国气象局(China Meteorological Administration,CMA)热带气旋最佳路径数据集[22-23](https://tcdata.typhoon.org.cn/zjljsjj.html),对南海地区(105°~120°E,3°~25°N)STC的PDI进行计算,量化南海地区STC的破坏力,进而探讨1953—2022年STC引发南海地区破坏力的时空分布特征。其中,PDI的表达式[7]如下。

| $ I_{\mathrm{PD}}=\sum\limits _{i=1}^N \int_0^{\tau_i} V_{\max }^3 \mathrm{~d} t $ | (1) |

式中,IPD是能量耗散指数,Vmax是热带气旋底层中心附近最大平均风速,N是STC的数量,t是时间,τ是时间间隔。

为了体现STC破坏力的时空分布,将STC的PDI按照热带气旋路径点的圆形缓冲区分配到空间中的每一个位置。针对南海地区,计算区域内每一个点P在[t, t+τ]时间段内受到STC影响的累积PDI,具体算法是:设定一个大小为500 km的半径阈值TR(后文提到的TR即为该阈值),对[t, t+τ]时间段内第i条STC的第j个路径点作以TR为半径的圆形缓冲区,并判断P是否位于第i条STC路径点j的圆形缓冲区内,如果是,则记该路径点对应的最大风速为Vmax, i, j,并记相应的时间为ti, j。根据公式(1)可以得到P在[t, t+τ]内的累积PDI估算公式如下。

| $ I_{\mathrm{PD}}=\sum\limits _{i=1}^N \sum\limits _j \frac{1}{2} V_{\max , i, j}^3\left(t_{i, j+1}-t_{i, j-1}\right) $ | (2) |

式中,对第i条STC的第j个路径点,取前后路径点对应的时间ti, j+1和ti, j-1差值的一半作为时间间隔。需要指出的是,这里的Vmax, i, j、ti, j和对应的位置j并非直接按照CMA热带气旋最佳路径数据集提供的数据节点来,而是沿着STC路径按照等距离(文中取该距离为5 km)分别分段线性内插得到。

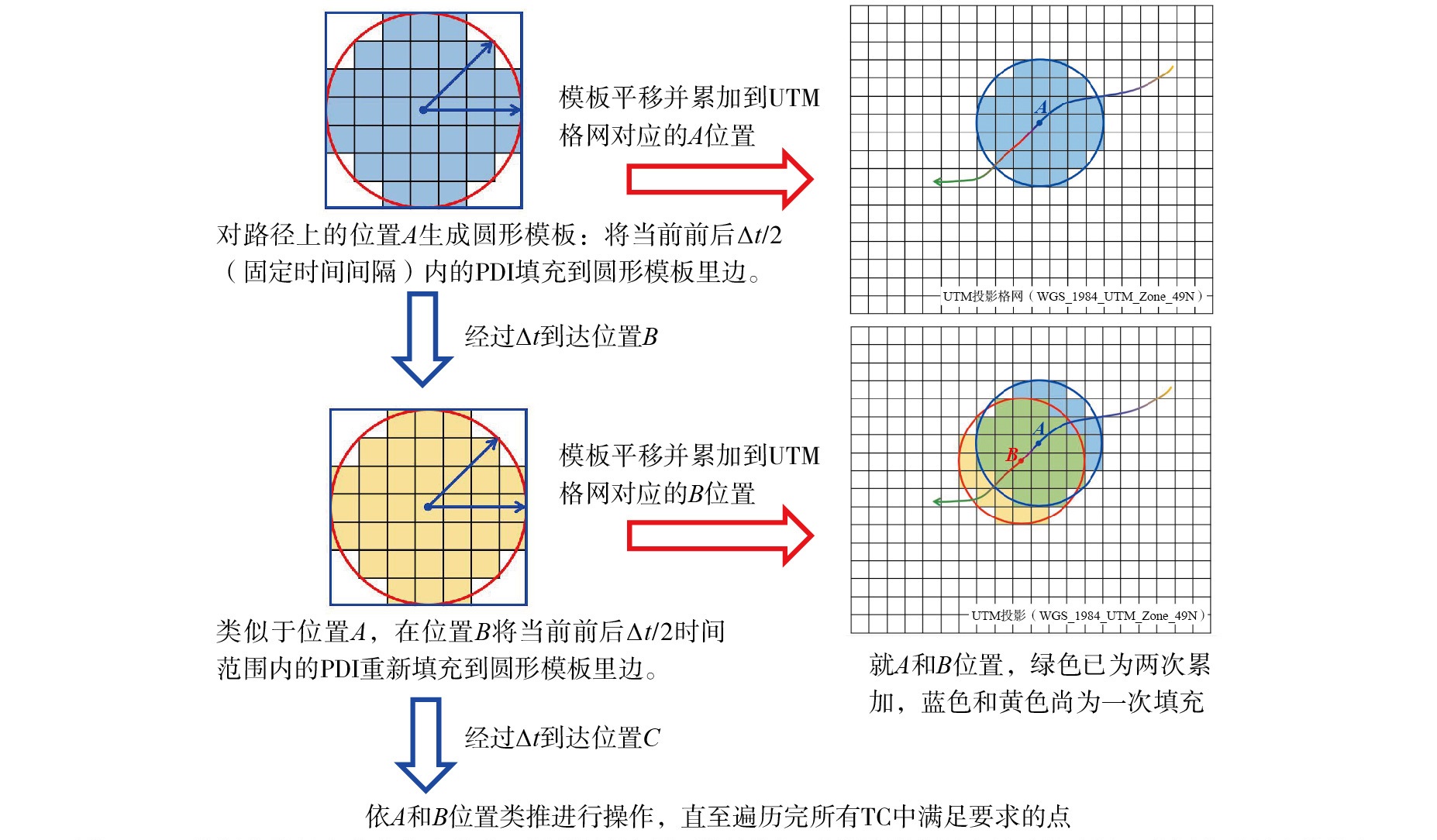

然而,按照以上算法对南海地区每个点,需要考虑给定时间段内每条STC路径的每个位置进行缓冲区判断,计算量大。因此,此文利用通用横轴墨卡托(Universal Transverse Mercator,UTM)投影提出如下优化算法(主要思路如图 1所示):

|

图 1 将PDI分配到空间不同位置的方法示意图 Fig.1 Method of assigning PDI to different spatial locations (注:CMA数据集路径中若点位太稀疏,则利用较短的时间间隔△t进行路径位置和风速的内插,以便完成以上操作) |

(1) 将南海区域(105°~120°E,3°~25°N)进行UTM投影(投影带为WGS_1984_UTM_Zone_49N)。

(2) 按照5 km ×5 km的格网大小(即格网大小g=5 km)对南海区域进行栅格化,并将每个栅格赋值为0,得到初始的PDI图像I (每个元素数值均为0的矩阵)。

(3) 生成缓冲区圆形模板。取宽度W=2(TR/g)+1([TR=500 km)生成正方形模板M (每个元素数值均为0或1的矩阵)。取正方形模板M的中心为原点,判断正方形模板M的每个位置是否位于公式(3)所表示的圆内。如果正方形模板M的某个元素位置位于该圆内,则该位置的值设置为1,反之则设置为0。

| $ u^2+v^2=\left(T_{\mathrm{R}} / g\right)^2 $ | (3) |

式中,u和v为正方形模板以中心为原点的行号和列号。

(4) 遍历给定时间段[t, t+τ]内第i条STC路径上的每个位置j,计算相应的PDI,并与正方形模板M相乘,获得模板Ni, j。

| $ \boldsymbol{N}_{i, j}=\frac{1}{2} V_{\max , i, j}^3\left(t_{i, j+1}-t_{i, j-1}\right) \times \boldsymbol{M} $ | (4) |

(5) 计算位置j在图像I中对应的行列号,将其与模板Ni, j的中心对齐,进而将Ni, j累加到图像I中(相当于把模板M的中心平移至位置j)。

遍历完时间段[t, t+τ]内的所有STC路径位置之后,以上算法获得的I即为STC对南海地区破坏力的空间分布图像。将CMA热带气旋最佳路径数据集划分为若干不同时间段,分别计算,就可以得到南海地区STC破坏力空间分布的时间变化序列。

需要补充说明的是,文中将具体考虑2种类型的STC:分别是TY及以上等级热带气旋(包括TY、STY和SuperTY,以下简称“TYs”)和STY及以上等级热带气旋(包括STY和SuperTY,以下简称“STYs”)。因此,在以上计算PDI的过程中,对于一条具体的CMA热带气旋最佳路径,参与计算的起点和终点分别选择的是达到相应等级的第一个点和最后一个点。例如,对于TYs的PDI计算,起点和终点分别选择的是达到TY等级的第一个点和最后一个点;同理,对于STYs的PDI计算,起点和终点分别选择的是达到STY等级的第一个点和最后一个点。如果TC路径中达到相应等级的点在中间有断开,则在去掉中间断开的点后,重新寻找下一个起点和终点。

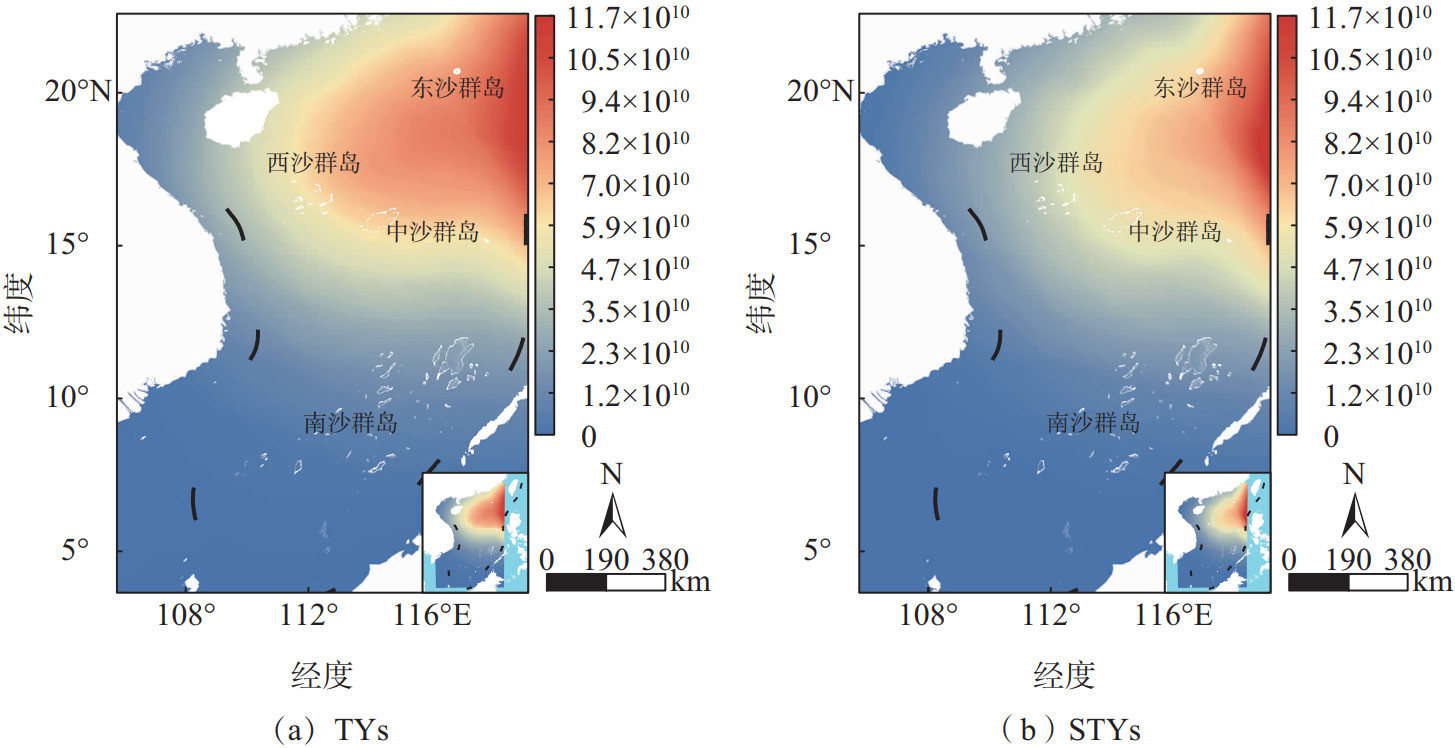

2 强热带气旋对南海地区破坏力的空间分布特征图 2给出了1953—2022年南海地区STC 70 a累积PDI的空间分布。从整体上看,TYs和STYs的PDI具有相似的空间分布模式,即东北部的PDI较高,而西南部和南部则相对较低。具体来说,70 a累积PDI高值区①主要集中在南海东北部的东沙群岛附近海域(116°~120°E,17°~21°N)(图 2a),即STC对这一区域的破坏较为严重。而以东沙群岛附近海域为中心,70 a累积PDI向西、向南呈现辐射状递减的特征。

|

图 2 1953—2022年南海TYs、STYs累积PDI的空间分布 Fig.2 Spatial distribution of accumulated PDIs of TYs and STYs in the SCS from 1953 to 2022 色阶—PDI,单位为m3· s-2。 |

① 第2节所言PDI高值区定义为:对于TYs而言,高值区为IPD>9.0×1010 m3 ·s-2的区域;而对于STYs而言,高值区为IPD>5.5×1010 m3 ·s-2的区域。高值区对应图 2中的红色区域。

对于TYs而言,70 a累积PDI高值区主要集中在东沙群岛东部海域以及西沙群岛、中沙群岛至东沙群岛之间的海域(图 2a),PDI最高可达11.7×1010 m3 ·s-2。说明这些区域在过去70 a中频繁遭受TYs的侵袭,承受了较强的STC破坏力。对于STYs而言,70 a累积PDI高值区主要集中在东沙群岛东部海域(图 2b),PDI最高可达7.4×1010 m3 ·s-2,其范围显著小于TYs。

综上所述,STC对南海地区破坏力的空间分布呈现出东北高、西南及南部低的特征。对于STYs而言,相较于南海其他海域,东沙群岛的东部海域往往会受到STY和SuperTY更强的冲击。

影响南海地区的STC主要有两类:一类是发源于西太平洋的TC在途经南海时发展形成的STC,另一类是南海自身生成并发展形成的STC,即“南海土台风”[24]。鉴于此,为分析STC对南海地区的破坏力存在空间分布差异的原因,统计1953—2022年途经南海地区(104°~122°E,3.5°~23.0°N)不同等级STC的发源地分布情况。如表 1所示,70 a间影响南海地区的STC总数为666个。其中,“南海土台风”发展形成的STC总数为84个,仅占12.61%;相比之下,西太平洋上生成的TC途经南海时发展形成的STC总数为582个,占比高达87.39%。因此,发源于西太平洋的STC是影响南海STC破坏力时空分布的主要成因。

|

|

表 1 1953—2022年影响南海地区的STC数量及其不同源地的频数分布 Table 1 The numbers of the STCs that affected the SCS from 1953 to 2022 and frequencies of different TC origins |

PDI是STC强度和持续时间的综合量,STC强度的增强和持续时间的增长都可能导致PDI增大[25]。另一方面,STC的PDI空间分布还受到STC移动路径的直接影响。而在大气环流背景场和自身内力的共同作用下,STC的移动路径具有很大的不确定性。

根据TC年鉴资料,西太平洋的STC移动路径主要分为3种类型:西行路径、西北行路径以及转向路径[24]。其中,西行路径、西北行路径是影响南海地区最常见的两种路径类型[24]。这两种路径受到西太平洋副热带高压(以下简称“西太副高”)位置和状态的影响。例如,西太副高外围流场通常会形成一个稳定的气流引导结构,促使STC沿着该结构移动[24]。当西太副高强度强、面积大且西伸脊点偏西时,STC通常会受西太副高南侧边缘东风气流的引导,向西或西北偏西方向移动进入南海[24]。柴博语等[26]对1861—2020年西太副高的年代际统计特征研究表明,西太副高总体上呈强度增强、范围增大以及西脊点西伸的特征。这促进了西太平洋STC的西行,使得南海北部受西太平洋STC的影响显著高于南海的其他区域。

此外,廖菲等[27]针对1949—2017年途经南海的1 101个TC的统计分析结果表明,西太平洋很多STS及TY向西北移动至南海地区后,往往会发生强度快速加强为TY及STY的事件(即强热带风暴快速加强为台风、台风快速加强为强台风的事件)。其中,东沙群岛附近海域和中沙群岛至西沙群岛之间的海域是发生这些事件最集中的区域,而这两个区域也是此文STC的PDI高值区主要分布区域。

因此,西太副高的增强及其西脊点西伸有利于西太平洋TC西行进入南海北部地区并增强为STC,而这正是STC对南海地区的破坏力在空间分布上呈现东北高、南部和西南部低特征的主要原因。

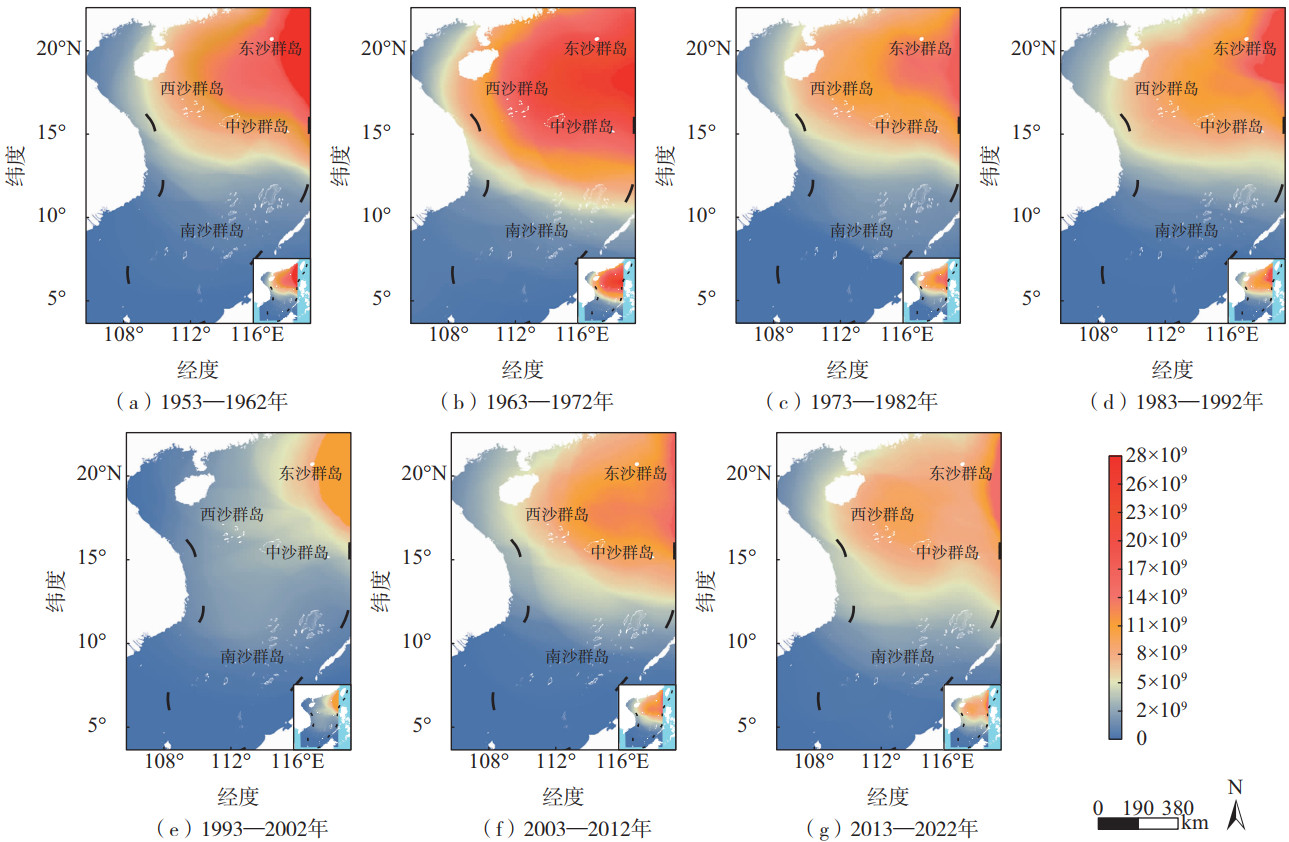

3 强热带气旋对南海地区破坏力空间分布的时间变化特征南海地区1953—2022年TYs的PDI空间分布的逐10 a变化如图 3所示。可以看到,TYs的PDI高值区①范围呈现先扩大后缩小再扩大的趋势。具体可以划分为以下3个阶段。

|

图 3 南海TYs的PDI时空分布 Fig.3 Spatio-temporal distribution of PDIs of TYs in the SCS 色阶—PDI,单位为m3· s-2。 |

① 第3节所言PDI高值区定义为:对于TYs而言,高值区为IPD>13×109 m3 ·s-2的区域;对于STYs而言,高值区为IPD>10×109 m3 ·s-2的区域。高值区对应图 3和图 4中的红色区域。

第一阶段(1953—1972年),TYs的PDI高值区范围呈现出扩大趋势。具体来说,1953—1962年(图 3a),PDI高值区主要集中在东沙群岛至中沙群岛一带海域(113°~120°E,16°~22°N);而到1963—1972年(图 3b),PDI高值区进一步向西、向南扩展,范围扩至整个西沙、中沙和东沙海域(111°~120°E,14°~22°N)。第二阶段(1973—2002年),与前一阶段相比,TYs的PDI高值区范围呈缩小趋势。具体来说,1973—1992年(图 3c、d),PDI高值区缩减至仅覆盖南海东北部海域(116°~120°E,18°~22°N);而到1993—2002年(图 3e),PDI的最大值甚至降低至11×109 m3 ·s-2,且主要集中在东沙群岛东部海域(118°~120°E,17°~21°N)。这一时期南海TYs的PDI高值区范围极大缩减,其值亦呈显著减小的趋势。第三阶段(2003—2022年;图 3f、g),与第二阶段相比,这一时期PDI高值区重新出现,南海地区TYs破坏力整体上呈逐渐增强的趋势。

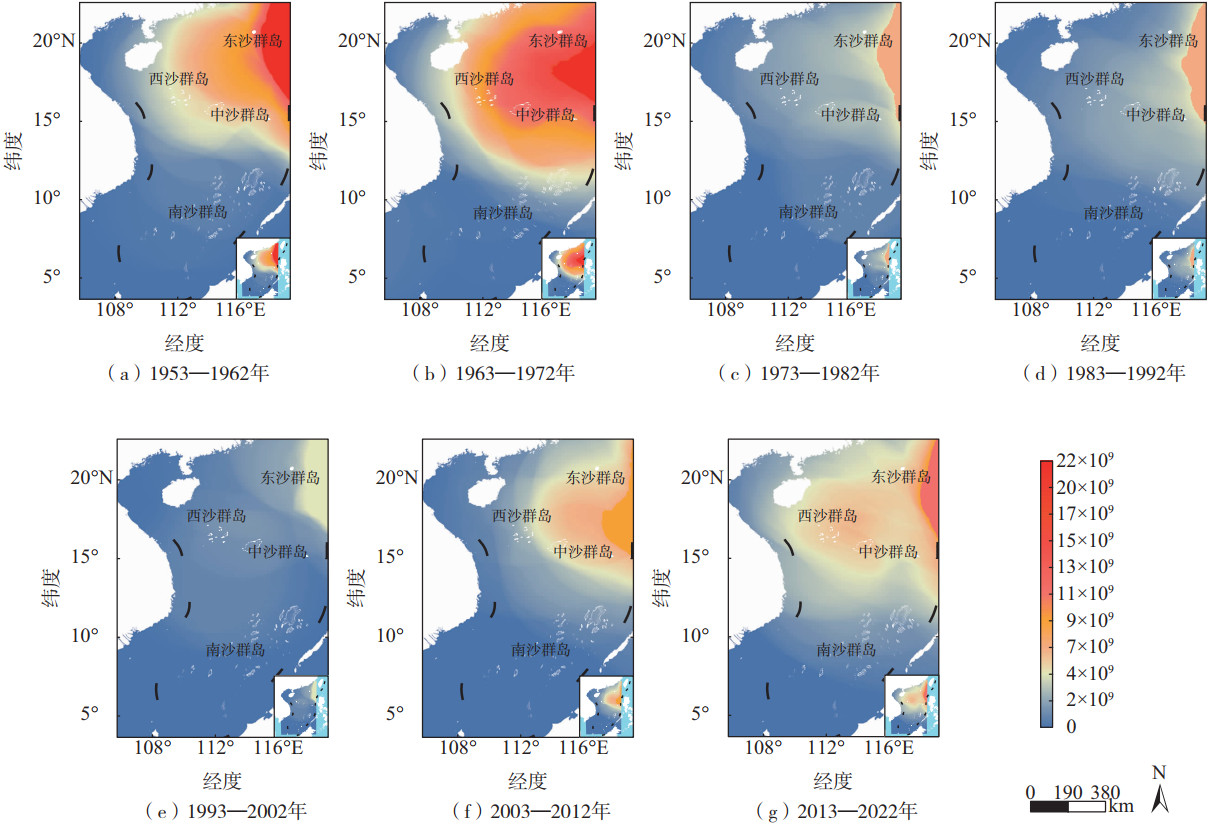

南海STYs的PDI时空分布如图 4所示。可以看到,STYs的PDI空间分布范围的逐10 a变化特征大体与TYs相似,亦呈现PDI高值区范围先扩大后缩小再扩大的趋势。

|

图 4 南海STYs的PDI时空分布 Fig.4 Spatio-temporal distribution of PDIs of STYs in the SCS 色阶—PDI,单位为m3· s-2。 |

第一阶段(1953—1972年;图 4a、b),整个西沙、中沙和东沙海域(113°~120°E,15°~21°N)都遭受到STYs较大破坏力的冲击,PDI高值区的范围达到最大,PDI最高值达到22×109 m3 ·s-2。第二阶段(1973—2002年),1973—1992年(图 4c、d),STYs较高的PDI主要集中在东沙群岛东部海域(118°~120°E,15°~21°N),但其最高值仅为5×109 m3 ·s-2,即STYs破坏力弱,这与TYs的PDI范围变化略有不同;而1993—2002年(图 4e),STYs的PDI最高值仅为3×109 m3 ·s-2,其破坏力降至最低。因此,该阶段为南海地区STYs活动相对较弱的时期,所受STYs冲击也相对较小。第三阶段(2003—2022年;图 4f、g),与TYs类似,这一时期南海地区STYs破坏力也呈逐渐增强趋势,STYs的PDI高值区亦重新出现,且其范围逐渐扩大至东沙群岛东部附近海域(118°~120°E,16°~21°N)。

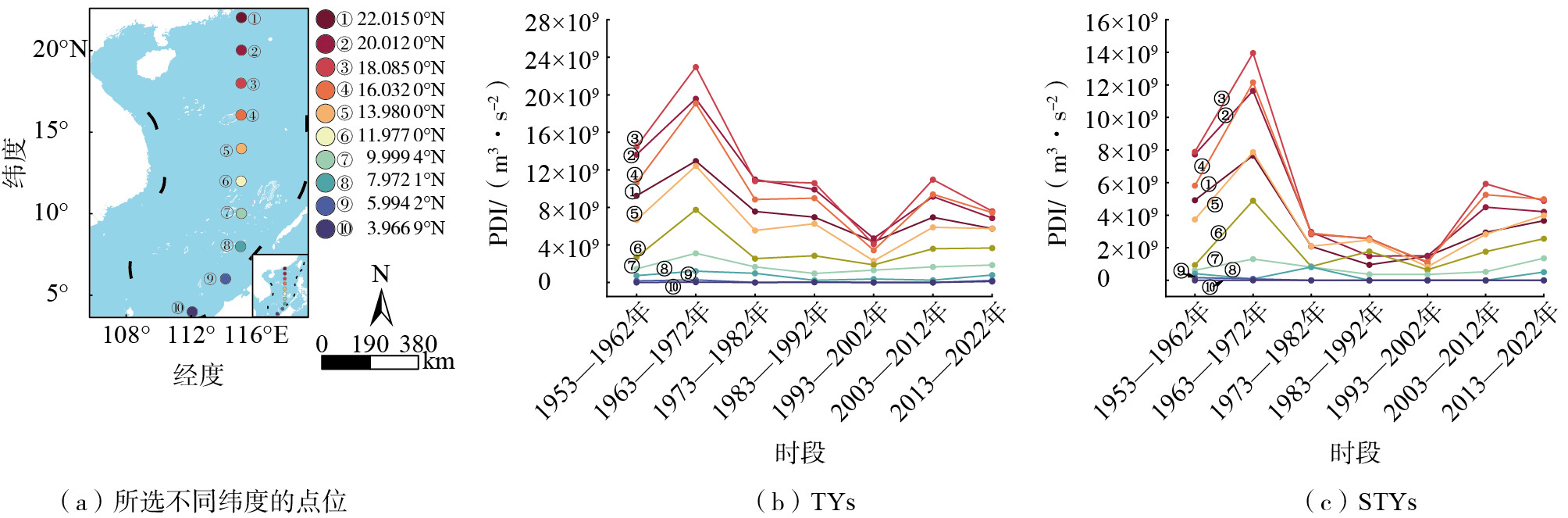

图 5显示了南海地区不同纬度STC破坏力的逐10 a变化。可以看到,南海TYs和STYs不同纬度PDI的时间变化呈现2个波峰和1个波谷的特征,波谷大致出现在1993—2002年。值得注意的是,1993—2002年南海地区不同纬度的PDI虽然普遍呈上升趋势,但与过去70 a PDI最高时期(1963—1972年)相比,仍有较大的差距。换而言之,目前STC对南海地区的破坏力并未达到最强烈的时期。

|

图 5 南海不同纬度TYs和STYs的PDI时间变化趋势 Fig.5 Temporal variation of PDIs of TYs and STYs at different latitudes in the SCS |

随着纬度从高到低,南海地区TYs和STYs在不同时期的PDI呈先增大后减小的趋势,直至接近赤道(约4°N)时PDI降至0。其中,PDI的最大值出现在18°N附近。因此,STC对南海较高纬度区域(例如南海北部东沙、西沙海域等)影响较大,而对较低纬度区域(例如南海南部的南沙海域等)影响相对较小。

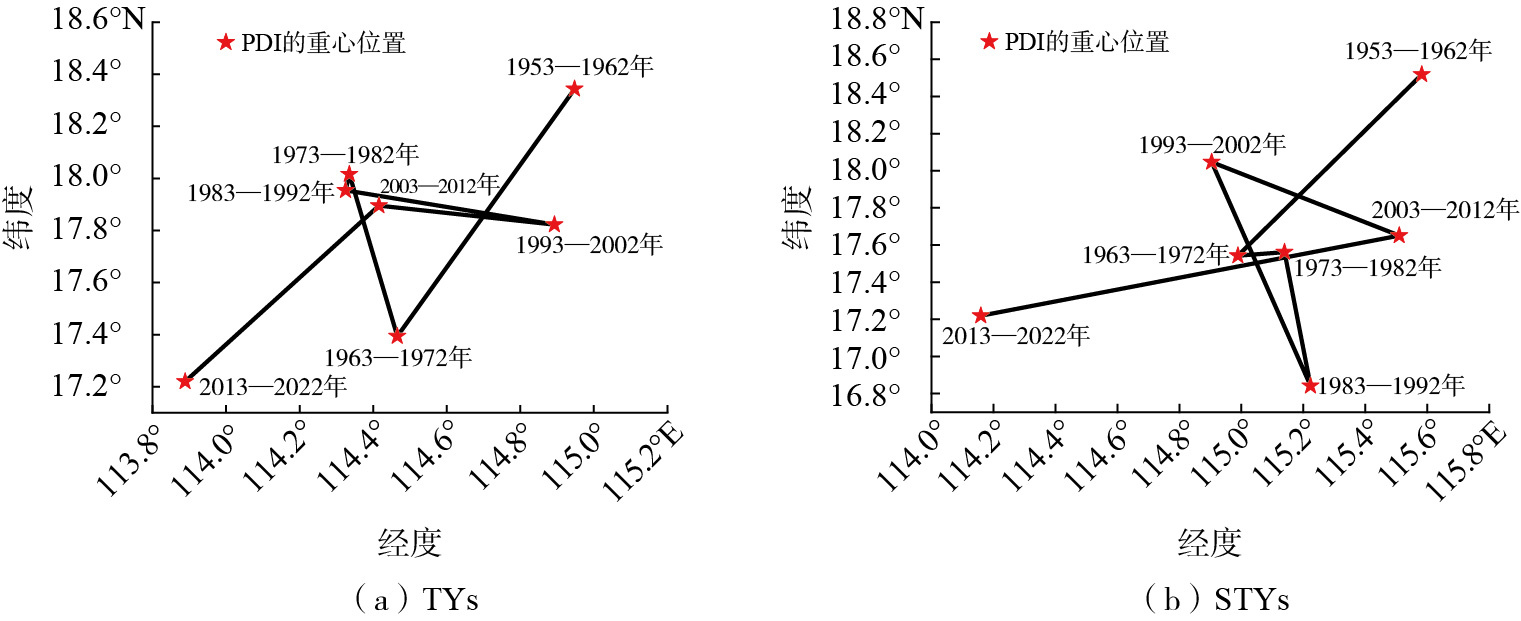

除此之外,以PDI大小为权重分别计算了TYs和STYs破坏力的重心,以便分析南海地区STC活动的移动趋势(图 6)。70 a间,TYs的PDI重心整体呈现南移趋势,具体表现为PDI重心的纬度变化呈先下降后上升再下降的特征,TYs的PDI重心在1953—1972年,由18.4°N降至17.4°N;随后30 a北移至17.9°N附近;而最近10 a则再次南移至17.2°N(图 6a)。同样地,STYs的PDI重心的纬度变化也呈现出先下降后上升再下降的特征(图 6b),但与TYs略有不同,1953—1992年,STYs的PDI重心纬度呈现明显南移趋势,其最低值(16.8°N)出现在1983—1992年;随后10 a STYs的PDI重心向北移至18.0°N;而至最近20 a,STYs的PDI重心已持续南移至17.2°N。

|

图 6 1953—2022年南海TYs、STYs的PDI重心位置移动趋势 Fig.6 Moving trend of PDIs' centroids of TYs and STYs in the SCS from 1953 to 2022 |

综上所述,南海地区STC的PDI空间分布具有很强的年代际变化特征,整体上高值区范围呈先扩大后缩小再扩大的过程。值得注意的是,1963—1972年STC的PDI高值区范围最大,而在1993—2002年STC的PDI高值区范围最小。其次,随着纬度从高到低,南海地区STC在不同时期的PDI呈先增大后减小的趋势,直至接近赤道(约4°N)时PDI值降至0。而STC破坏力的重心位置则经历纬度先下降后上升再下降的过程,2013—2022年STC破坏力重心南移的趋势很明显。

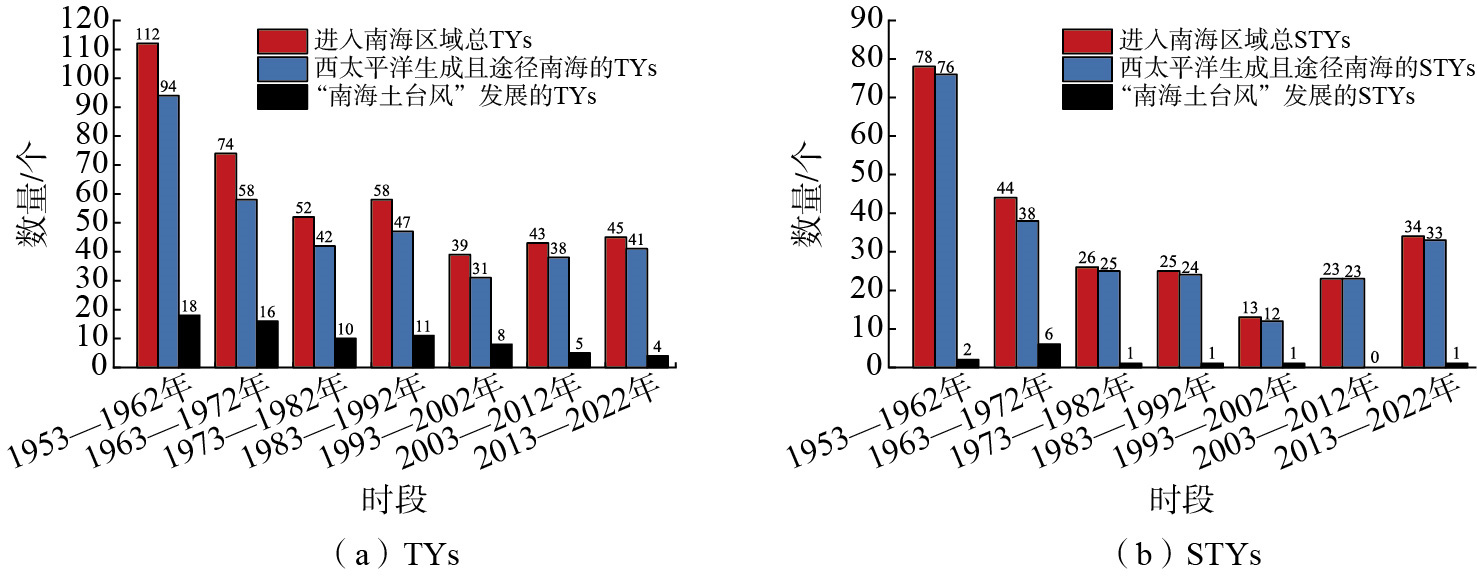

为更好地理解1953—2022年南海地区STC的PDI空间分布的逐10 a变化特征以及不同纬度PDI的变化特征,对各时段内“南海土台风”以及西太平洋生成且途经南海地区时能达到STC等级的TC数量(图 7)进行统计,并绘制了各个时段STC的路径点(图 8)。

|

图 7 南海地区TYs和STYs数量的时间变化趋势 Fig.7 Temporal variation of the numbers of TYs and STYs in the SCS |

|

图 8 南海地区不同等级STC路径点的分布 Fig.8 Distribution of track points of STCs with varying intensities in the SCS |

南海地区STC总数的变化趋势与西太平洋生成且途经南海的STC数量的变化趋势基本保持一致(图 7)。冯小丽[28]亦指出,1979—2019年发源于西太平洋且移入南海后达到STC等级的TC数量与在南海活动的STC总数十分接近。因此,西太平洋TC生成数量的增多(减少)会引起南海地区STC的数量增多(减少)。

南海地区1953—1962年STC总数为112个,1963—1972年STC总数下降至74个(图 7a),与此同时,1963—1972年STC的PDI高值区范围却向西扩大至西沙群岛、中沙群岛海域。不过,通过对比1953—1962年与1963—1972年的STC路径点(图 8a、b),发现1963—1972年南海地区STY和SuperTY路径点分布范围更广、数量更多、持续时间更长。这是1963—1972年南海STC数量虽然减少但其PDI高值区分布范围却呈现扩大趋势的主要原因。

南海地区1973—1982年、1983—1992年的TYs数量相近(图 7a),STYs数量也相近(图 7b)。但与1953—1972年相比,TYs和STYs都呈现出下降趋势。图 8c、d表明,STY和SuperTY的路径点数量骤减,且大部分STC路径点都集中缩减至15°N以北。因此,南海地区STC数量减少与分布范围北移是1973—1992年南海PDI高值区分布范围逐渐缩小的主要原因。1993—2002年,南海TYs、STYs的破坏力(PDI)降至最低。在此期间,南海地区TYs和STYs数量也分别降至最低,其中TYs为39个、STYs为13个(图 7a、b)。且该时期内并无SuperTY途经南海地区(图 8e)。因此,南海地区STC数量减少及强度减弱是1993—2002年南海地区STC的PDI高值区范围缩减的主要原因。2003年以后,STC的PDI高值区范围重新出现扩大的趋势。南海地区STC的数量不断增多,且SuperTY的路径点重新出现(图 7及图 8f、g)。这是导致南海地区STC的PDI高值区在2003年以后重新出现且不断扩张的主要原因。

此外,南海地区STC路径点主要分布在10°N以北,随着纬度的降低,STC路径点逐渐稀疏(图 8)。换而言之,低纬度地区STC存活概率很低。因此,随着纬度降低至靠近赤道时,STC的PDI会逐渐减小至接近0。

综上所述,STC对南海地区破坏力空间分布的年代际变化与西太平洋生成并进入南海地区的STC数量变化相关,西太平洋生成且途经南海地区的STC数量增加(减少)和持续时间长(短),导致了南海STC空间分布范围的扩大(缩减)。低纬度地区STC存活概率较低,也是其破坏力随纬度降低而逐渐减小的主要原因。

4 结论与讨论利用CMA热带气旋最佳路径数据集计算了南海地区TC强度达到STC等级时段内的PDI,并将STC的PDI按照热带气旋路径点的圆形缓冲区分配到空间中的每一个位置,进而对1953—2022年STC引发南海地区破坏力的时空分布特征进行分析,结果表明:

(1) 70 a间,STC对南海地区的破坏力呈现东北高、西南及南部低的特征,破坏力高值区主要集中在南海东北部的东沙群岛附近海域(116°~120°E,17°~21°N)(STYs主要集中在东沙群岛东部海域),且STC破坏力以此为中心逐渐向西、向南呈辐射状递减的特征。STC对南海地区的破坏力在空间分布上呈现此特征的主要原因是,西太副高的增强及其西脊点西伸有利于西太平洋很多TC西行进入南海北部并增强为STC。

(2) 70 a间,STC对南海地区破坏力较强区域分布范围随时间的变化呈先扩大后缩小再扩大的趋势。究其原因,STC对南海地区破坏力空间分布的年代际变化与西太平洋生成并进入南海地区的STC数量的变化相关。换而言之,西太平洋生成并途经南海地区的STC数量增加(减少)和持续时间长(短),导致南海STC空间分布范围的扩大(缩减)。

(3) 70 a间,南海地区STC破坏力的重心位置经历纬度先下降后上升再下降的过程,尤其是2013—2022年STC重心南移的趋势很明显。此外,不同纬度STC破坏力的逐10 a变化呈先增大后减小再增大的趋势,且目前南海地区并非处于STC破坏力最强烈的时期。随着纬度降低,不同时间段内的STC破坏力呈先增大后减小趋势(接近赤道或接近4°N时降为0),其最大值出现在18°N附近;低纬度地区STC存活概率较低,是造成其破坏力随纬度降低而逐渐减小的主要原因。

致谢: 感谢广西南海珊瑚礁研究重点实验室雍阳阳老师和武汉大学遥感信息工程学院陶鹏杰等老师在该论文研究和撰写过程中所给予的帮助与指导。

| [1] |

WANG G H, SU J L, DING Y H, et al. Tropical cyclone genesis over the South China Sea[J]. J Mar Syst, 2007, 68(3/4): 318-326. |

| [2] |

刘升源, 潘裕山, 徐建军, 等. 不同驱动场对东亚区域再分析系统中华南台风降水影响的对比研究[J]. 海洋气象学报, 2023(1): 27-38. DOI:10.19513/j.cnki.issn2096-3599.2023.01.003 |

| [3] |

屠佳雨, 高抒, 周亮, 等. 海南岛东部台风重现期及其时空分布特征[J]. 第四纪研究, 2016, 36(1): 184-195. |

| [4] |

聂高臻, 钱奇峰. 2022年西北太平洋和南海台风活动概述[J]. 海洋气象学报, 2023, 43(4): 99-109. DOI:10.19513/j.cnki.issn2096-3599.2023.04.011 |

| [5] |

TAUPO T, NOY I. At the very edge of a storm: the impact of a distant cyclone on atoll islands[J]. Econ Disasters Clim Change, 2017, 1(2): 143-166. DOI:10.1007/s41885-017-0011-4 |

| [6] |

KNUTSON T, CAMARGO S J, CHAN J C L, et al. Tropical cyclones and climate change assessment. Part Ⅱ: projected response to anthropogenic warming[J]. Bull Amer Meteor, 2020, 101(3): E303-E322. DOI:10.1175/BAMS-D-18-0194.1 |

| [7] |

EMANUEL K. Increasing destructiveness of tropical cyclones over the past 30 years[J]. Nature, 2005, 436(7051): 686-688. DOI:10.1038/nature03906 |

| [8] |

LANDSEA C W, NICHOLLS N, GRAY W M, et al. Downward trends in the frequency of intense at Atlantic hurricanes during the past five decades[J]. Geophys Res Lett, 1996, 23(13): 1697-1700. DOI:10.1029/96GL01029 |

| [9] |

LIN I I, CHAN J C L. Recent decrease in typhoon destructive potential and global warming implications[J]. Nat Commun, 2015, 6: 7182. DOI:10.1038/ncomms8182 |

| [10] |

KNUTSON T R, MCBRIDE J L, CHAN J, et al. Tropical cyclones and climate change[J]. Nat Geosci, 2010, 3: 157-163. DOI:10.1038/ngeo779 |

| [11] |

LIU L, WANG Y Q, ZHAN R F, et al. Increasing destructive potential of landfalling tropical cyclones over China[J]. J Climate, 2020, 33(9): 3731-3743. DOI:10.1175/JCLI-D-19-0451.1 |

| [12] |

乔守文, 边志刚, 隋意, 等. 1980—2015年间北部湾海域热带气旋的变化及特征分析[J]. 广西科学, 2019, 26(6): 663-668. |

| [13] |

骆方露, 朱敏, 李江南. 全球热带气旋破坏力的气候特征[J]. 海洋预报, 2021, 38(6): 33-47. |

| [14] |

周洁安, 陶丽, 谢子璜. 西北太平洋7~8月热带气旋累积能量的统计预报[J]. 大气科学, 2023, 47(4): 1151-1170. |

| [15] |

TU S F, XU F, XU J J. Regime shift in the destructiveness of tropical cyclones over the western North Pacific[J]. Environ Res Lett, 2018, 13(9): 094021. DOI:10.1088/1748-9326/aade3a |

| [16] |

中国气象局. 热带气旋等级: GB/T 19201—2006[S]. 北京: 中国标准出版社, 2006: 8.

|

| [17] |

李丽芳, 任福民, 刘春霞, 等. 台风大风预报研究回顾[J]. 海洋气象学报, 2022, 42(1): 50-60. DOI:10.19513/j.cnki.issn2096-3599.2022.01.006 |

| [18] |

向纯怡, 高拴柱, 刘达. 2021年西北太平洋和南海台风活动概述[J]. 海洋气象学报, 2022, 42(1): 39-49. DOI:10.19513/j.cnki.issn2096-3599.2022.01.005 |

| [19] |

YANG H Q, YU K F, ZHAO M X, et al. Impact on the coral reefs at Yongle Atoll, Xisha Islands, South China Sea from a strong typhoon direct sweep: Wutip, September 2013[J]. J Asian Earth Sci, 2015, 114: 457-466. DOI:10.1016/j.jseaes.2015.04.009 |

| [20] |

LIU J L, HUANG R Y, YU K F, et al. How lime-sand islands in the South China Sea have responded to global warming over the last 30 years: evidence from satellite remote sensing images[J]. Geomorphology, 2020, 371: 107423. DOI:10.1016/j.geomorph.2020.107423 |

| [21] |

FORSTER P, STORELVMO T, ARMOUR K, et al. The earth's energy budget, climate feedbacks, and climate sensitivity[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2021.

|

| [22] |

LU X Q, YU H, YING M, et al. Western North Pacific tropical cyclone database created by the China Meteorological Administration[J]. Adv Atmos Sci, 2021, 38(4): 690-699. DOI:10.1007/s00376-020-0211-7 |

| [23] |

YING M, ZHANG W, YU H, et al. An overview of the China Meteorological Administration tropical cyclone database[J]. J Atmos Ocean Technol, 2014, 31(2): 287-301. DOI:10.1175/JTECH-D-12-00119.1 |

| [24] |

赵雪. 影响南海的热带气旋与西太平洋副热带高压的关系研究[D]. 青岛: 中国海洋大学, 2008.

|

| [25] |

雷小途, 徐明, 任福民. 全球变暖对台风活动影响的研究进展[J]. 气象学报, 2009, 67(5): 679-688. DOI:10.3321/j.issn:0577-6619.2009.05.001 |

| [26] |

柴博语, 徐峰, 徐建军, 等. 近160年西北太平洋副高的年代际变化及其对台风年际变化的影响[J]. 热带气象学报, 2023, 39(2): 276-288. |

| [27] |

廖菲, 李文婷, 张子然, 等. 1949—2017年南海海域热带气旋强度和路径快速变化统计特征[J]. 海洋学报, 2019, 41(9): 126-135. |

| [28] |

冯小丽. 南海热带气旋特征及其与环境因子的关系[D]. 湛江: 广东海洋大学, 2021.

|

2025, Vol. 45

2025, Vol. 45