文中主要依据2024年秋季(9—11月,下同)北半球的大气环流特征及逐月演变,分析我国近海天气变化,总结我国近海发生的主要灾害性天气及其影响。秋季,我国近海海域的主要灾害性天气为由冷空气、入海气旋或热带气旋(以下简称为“台风”)造成的海上大风及风暴潮。除此之外,文中还依据天气系统的变化,分析我国近海海面温度的演变特征,并统计西北太平洋和南海以及全球其他海域热带气旋的基本情况。

所使用的数据资料主要包括常规气象站观测资料(含海上浮标和海岛观测等)、美国国家环境预报中心(National Centers for Environmental Prediction,NCEP)再分析资料[1]、欧洲中期天气预报中心(European Centre for Medium-Range Weather Forecasts,ECMWF)ERA5数据[2]、美国国家海洋和大气管理局(National Oceanic and Atmospheric Administration,NOAA) 最优插值海面温度(Optimum Interpolation Sea Surface Temperature,OISST) 数据(空间分辨率为0.25°×0.25°)[3]、中央气象台实时热带气旋定位定强数据等。文中海上大风统计方法为我国近海至少2个海区(每个海区至少2个站点)持续6 h及以上出现8级以上大风,大浪过程统计方法为我国近海至少1个海区持续6 h及以上出现2.0 m以上大浪[4-8]。热带气旋等级按照标准GB/T 19201—2006[9]和GB/T 32935—2016[10]执行。文中除标注时间外,其他均为北京时。

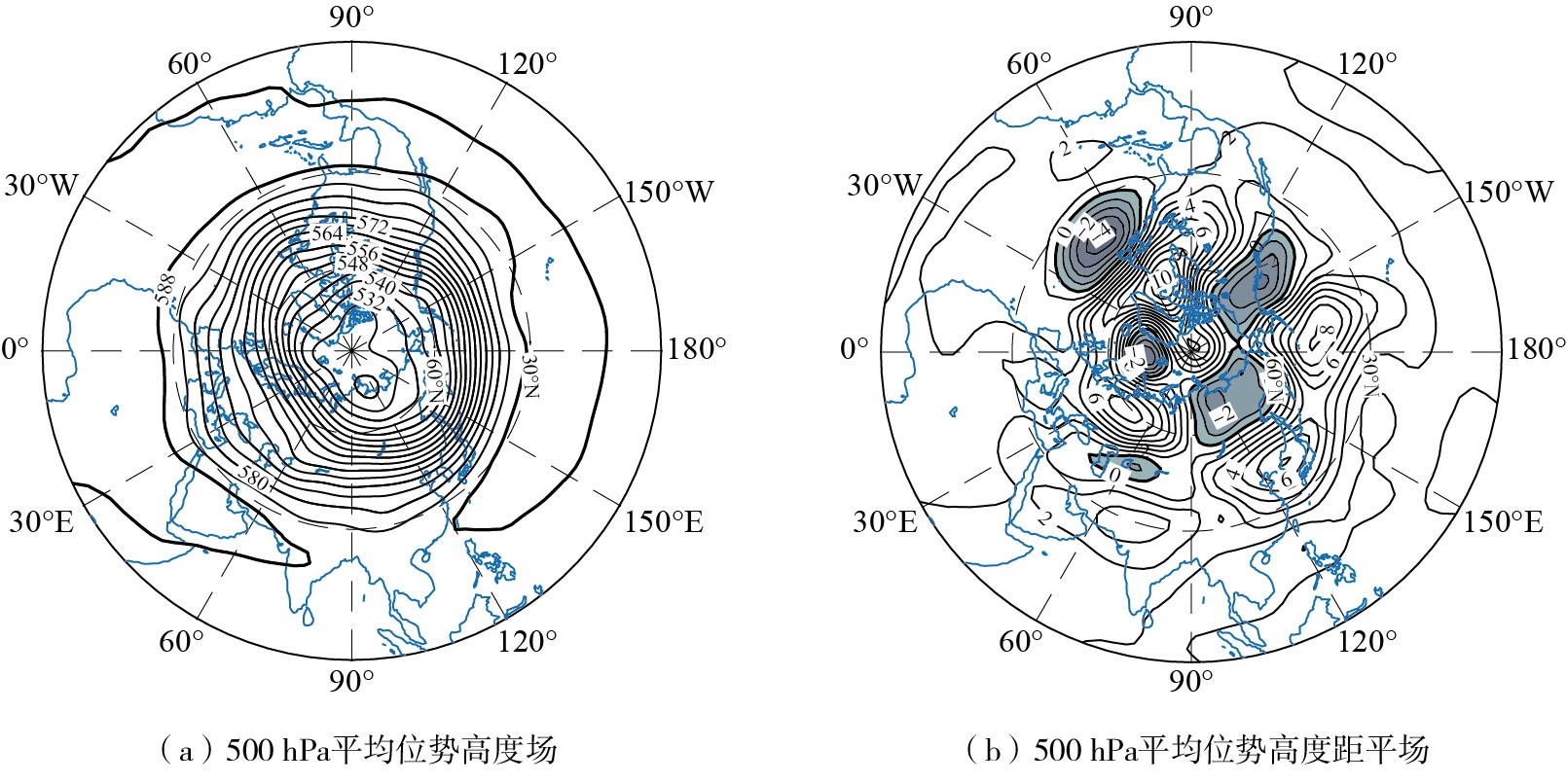

1 环流特征与演变 1.1 环流特征由2024年秋季500 hPa平均位势高度场(图 1a)及距平场(图 1b)可以看出,北半球极涡呈偶极型分布。两个主要低值中心分别位于东、西半球。东半球极涡中心位于泰梅尔半岛,中心位势高度为524 dagpm,高度场上以负距平控制区为主,较常年气候值偏低1 dagpm左右,高纬槽区偏强;西半球中心位于加拿大帕里群岛,中心位势高度为528 dagpm,强度较常年略高3 dagpm,西半球极涡偏弱。北半球中高纬度地区环流基本呈5波型分布。欧亚大陆环流较为平直,为“两槽一脊”的环流型,西风带槽脊较弱。西侧的槽区位于乌拉尔山以东,并向西南延伸到里海,对我国近海天气有重要影响的东亚大槽由东西伯利亚向西南延伸到黄海北部,弱脊区位于蒙古高原。位势高度距平场显示,槽区在中纬度伴有弱正距平,而高压脊区伴有弱负距平,槽脊较常年偏弱,环流较常年平直,因而影响我国的冷空气势力整体较弱。

|

图 1 2024年秋季北半球500 hPa平均位势高度场及其距平场 Fig.1 Mean geopotential height and its anomaly at 500 hPa in the Northern Hemisphere in autumn 2024 a中等值线—500 hPa平均位势高度,单位为dagpm; b中等值线—500 hPa位势高度距平,灰绿色区域—距平小于0的区域,单位为dagpm。 |

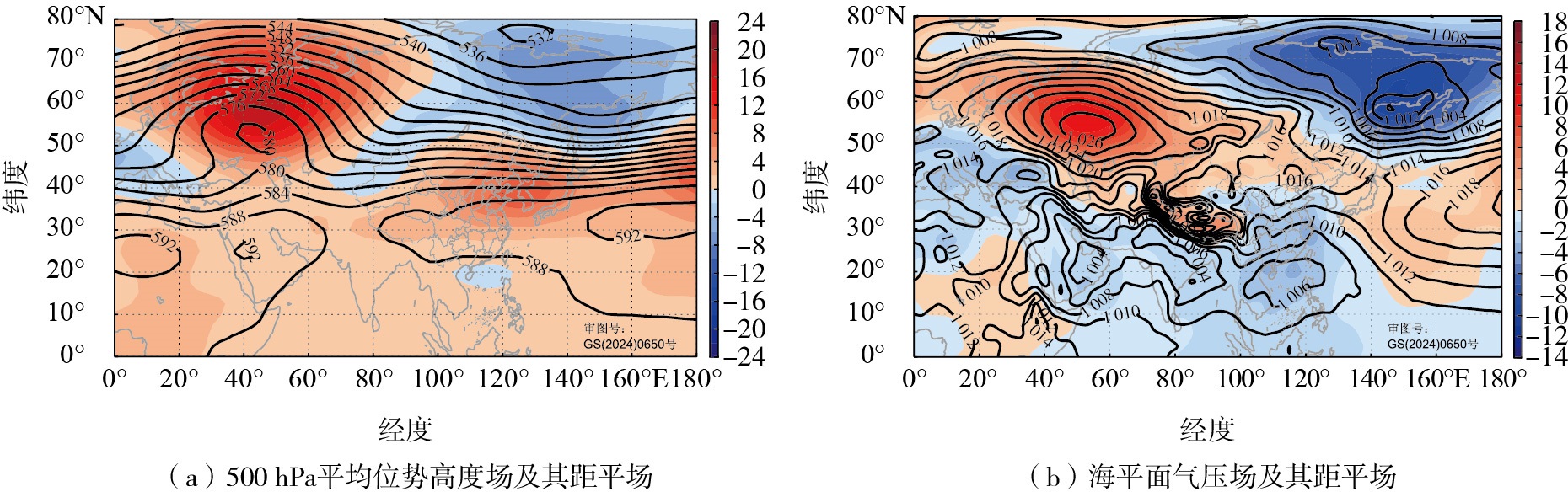

9月,欧亚大陆及西北太平洋海域的中高纬环流呈“两槽一脊”型(图 2a),西部槽区位于西西伯利亚平原,槽区底部向西南延伸到里海,东亚大槽位于鄂霍次克海,亚洲大陆中纬度地区受高压脊控制。由距平上看,西部大槽与常年相当,东亚大槽在高纬地区较常年偏强,在中纬地区较常年偏弱,高压脊区位于正距平区。我国北方的大部分地区处于偏西气流控制中,北部海区处于正距平中心,冷空气路径偏北,影响我国近海的冷空气活动较常年偏弱。南海北部、北部湾有负距平,为台风活动所致。由海平面气压场及其距平场(图 2b)可以看到,冷高压中心位于里海以北地区,中心气压值为1 026 hPa左右,高压中心对应正距平区域,说明冷高压强度较历史同期偏强。我国近海海域受负距平(-4~-2 hPa)控制,期间有“摩羯”“丽琵”“贝碧嘉”等8个台风先后生成并影响我国近海海域,台风生成数比常年偏多2.9个。

|

图 2 2024年9月500 hPa平均位势高度场和海平面气压场及其距平场 Fig.2 Monthly mean geopotential height and its anomaly at 500 hPa; monthly mean sea-level pressure and its anomaly in September 2024 a中等值线—50O hPa平均位势高度,色阶一距平,单位为dagpm; b中等值线—海平面气压,色阶一距平,单位为hPa。 |

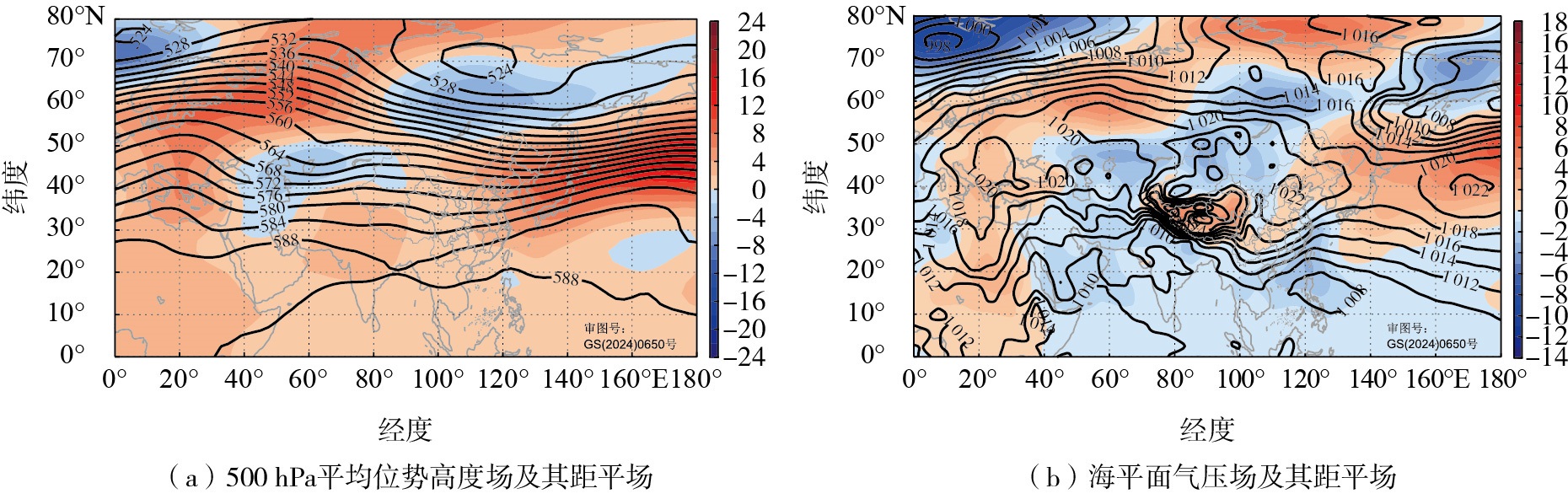

10月,欧亚大陆及西北太平洋海域的中高纬环流仍为“两槽一脊”型(图 3a)。西部槽分为两段,一段由乌拉尔山南端延伸到咸海以南,另一段由里海以西延伸到埃及。东亚大槽也分为两段,一段位于鄂霍次克海,另一段位于东北平原,脊区位于贝加尔湖附近。由距平场看,西部中纬度槽处于负距平区,较常年偏强。东部槽区处于正距平区,较常年偏弱。贝加尔湖脊区较历史同期偏弱,不利于冷空气南下。由对应的海平面平均气压场(图 3b)可以看到,10月冷高压主体位于贝加尔湖以西,冷高压控制我国近海的北部海域,强度较历史同期略强,冷空气主要影响华北北部海域。我国东部和南部海域为低压控制区,且为负距平区,表明冷空气影响弱。

|

图 3 2024年10月500 hPa平均位势高度场和海平面气压场及距平场 Fig.3 The same as Fig. 2, but for October 2024 a中等值线—500 hPa平均位势高度,色阶一距平,单位为dagpm; b中等值线—海平面气压,色阶一距平,单位为hPa。 |

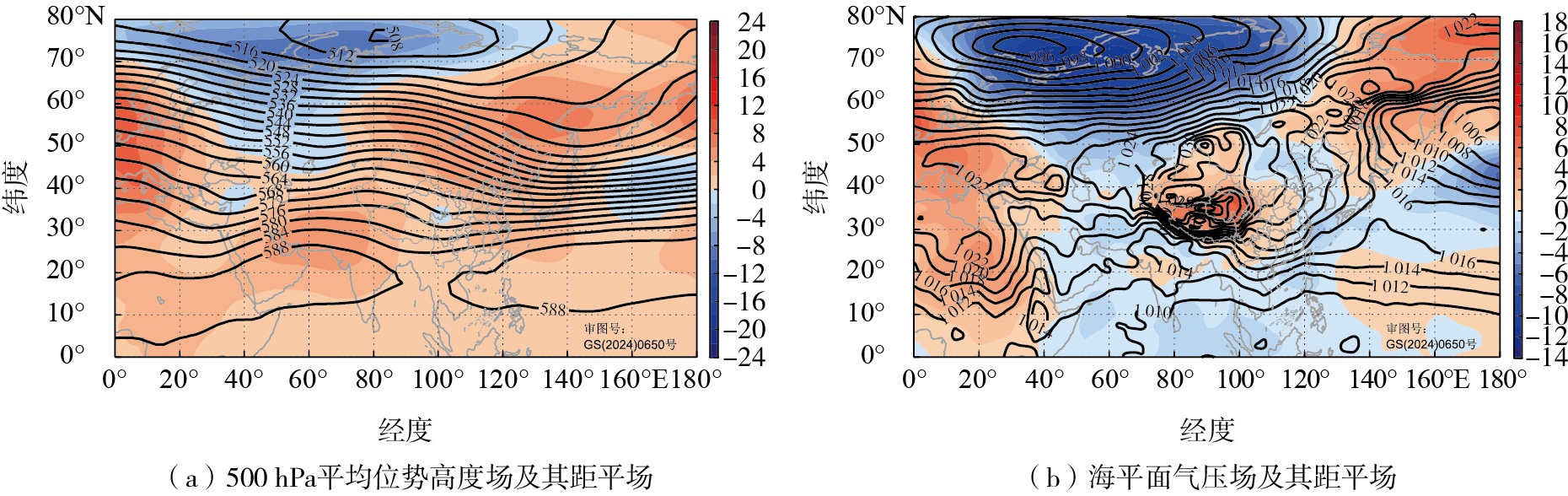

11月,欧亚大陆及西北太平洋海域的中高纬环流仍为“两槽一脊”型(图 4a)。两槽分别位于乌拉尔山和鄂霍次克海地区,乌拉尔山的槽在中高纬度地区较常年偏强,东亚大槽较常年偏弱。脊区位于西伯利亚地区,为正距平区,强度强于历史同期。由海平面气压场及其距平场(图 4b)可以看到,贝加尔湖以西的冷高压强度强于历史同期,我国近海海域处于高压区控制中,强度与历史同期持平,影响我国近海的冷空气较弱。南部海区处于负距平区,期间仍有4个台风生成并影响我国近海,较常年同期偏多1.5个。

|

图 4 2024年11月500 hPa平均位势高度场和海平面气压场及距平场 Fig.4 The same as Fig. 2, but for November 2024 a中等值线—500hPa平均位势高度,色阶一距平,单位为dagpm; b中等值线━海平面气压,色阶一距平,单位为hPa。 |

2024年秋季,我国近海出现14次大风过程,其中仅受台风影响的大风过程为4次,受台风与冷空气共同影响的大风过程为7次,受冷空气与入海气旋共同影响的大风过程为2次,仅受冷空气影响的大风过程为1次(表 1),说明台风异常活跃,冷空气较2023年同期[8]偏弱。

|

|

表 1 我国近海2024年秋季主要大风过程 Table 1 Main gale events over offshore areas of China in autumn 2024 |

由月际变化来看,9月共有5次近海大风过程,其中3次仅受台风影响,2次为台风与冷空气共同影响。

10月仅有3次大风过程,均有冷空气参与,其中2次为与台风共同影响,其余1次为与入海气旋共同影响。

11月台风仍活动较多,6次大风过程中有4次与台风活动相关(其中3次为台风与冷空气共同影响,1次为仅受台风影响),其余1次为冷空气与入海气旋共同影响,1次为冷空气影响。

2.1.2 9月3—8日台风“摩羯”大风过程分析2411号台风“摩羯”于9月3—8日为我国南部海域带来一次明显的大风天气过程,造成台湾海峡、南海大部、巴士海峡、琼州海峡、北部湾出现7~8级大风,其中南海北部和中东部、北部湾、琼州海峡出现9~12级大风,“摩羯”中心经过的附近海域出现13~17级、阵风17级以上大风(图 5)。

|

图 5 2024年9月3—8日台风“摩羯”过程中我国南海观测站极大风风速值时序图 Fig.5 Time series of observed max wind speed at weather stations in the South China Sea during Typhoon Yagi from 3 to 8 September 2024 |

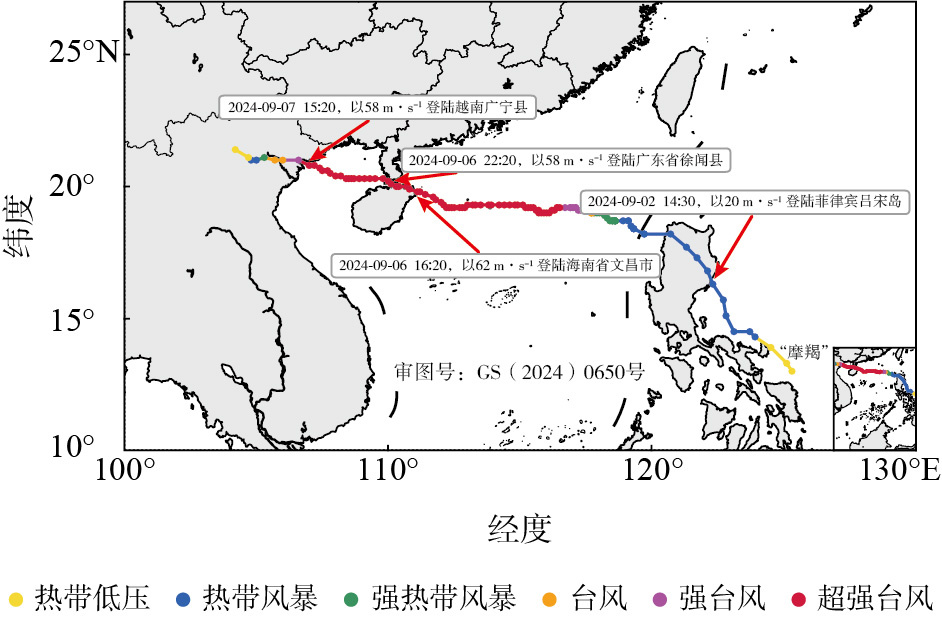

9月1日23时,台风“摩羯”在菲律宾马尼拉东偏北方向的洋面上(14.3°N,123.9°E)生成,随后向偏北方向移动;9月2日14:30前后,在菲律宾吕宋岛东部沿海首次登陆,登陆时中心最大风力为8级(20 m ·s-1),中心最低气压为995 hPa,随后向北偏西方向移动;9月3日,进入我国南海,9月4日下午加强为强台风级;9月6日16:20前后,在我国海南省文昌市沿海登陆,登陆时强度为超强台风,中心最大风力为17级(62 m ·s-1),中心最低气压为915 hPa,随后向西偏北方向移动;9月6日22:20前后,在我国广东省徐闻县角尾乡沿海登陆,登陆时中心最大风力为17级(58 m ·s-1),中心最低气压为925 hPa,继续向西偏北方向移动;9月7日15:20前后,在越南广宁省沿海登陆,登陆时仍为超强台风级,中心最大风力为17级(58 m ·s-1),中心最低气压为925 hPa;9月8日上午,在越南山萝省境内减弱为热带低压,中央气象台对其停止编号(图 6)。

|

图 6 台风“摩羯”路径 Fig.6 Track of Typhoon Yagi |

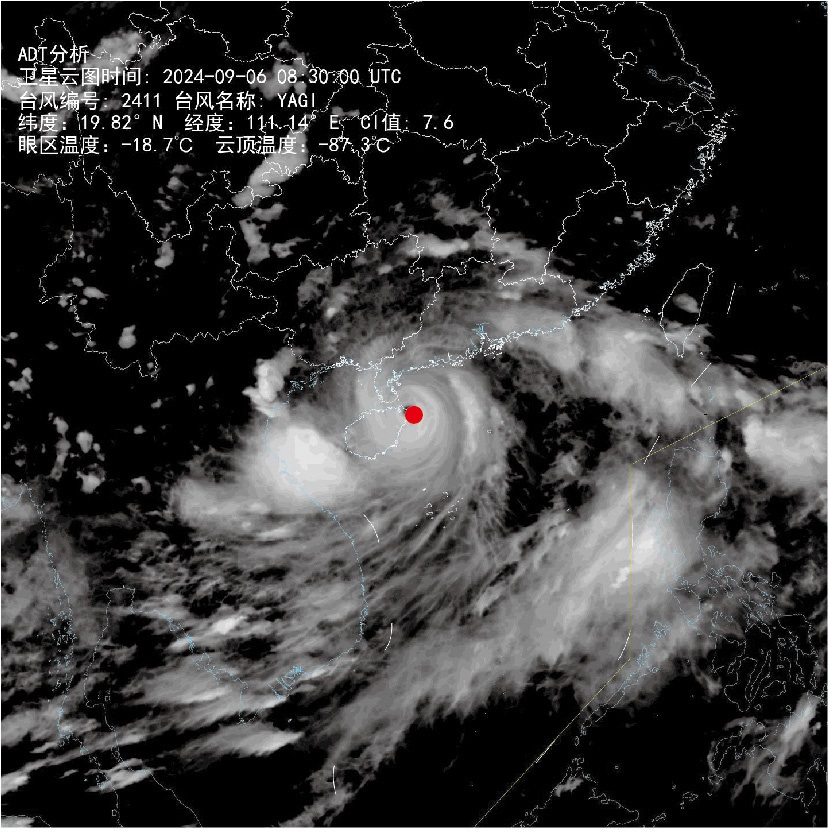

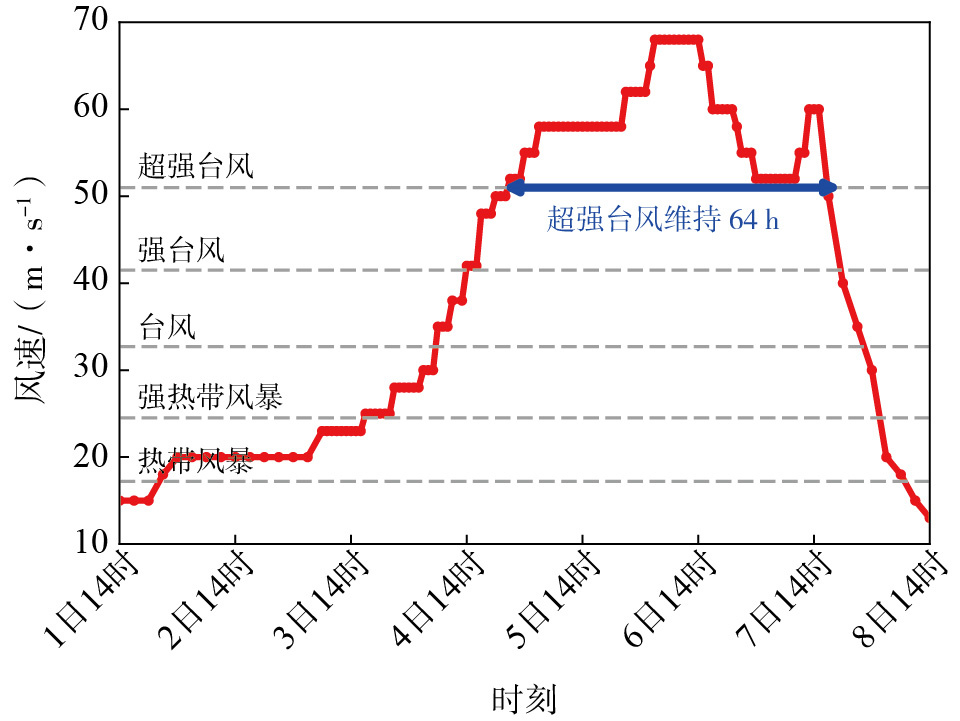

根据中央气象台实时热带气旋定位定强数据,台风“摩羯”的整个生命史中先后4次登陆,其中2次以超强台风级登陆我国海南省文昌市(图 7)和广东省徐闻县,以62 m ·s-1的强度登陆海南省文昌市是有气象记录以来秋季登陆我国的最强台风。“摩羯”在进入我国南海后,受高层出流强、环境风切小、季风水汽卷入、海面温度偏高及海洋暖涡偏强等多因素影响,强度快速增强,24 h(9月4日05时—5日05时)内由强热带风暴级(30 m ·s-1)增强至超强台风级(58 m ·s-1),随后在7 h(9月5日22时—6日05时)内由58 m ·s-1加强至68 m ·s-1,并维持该强度直至登陆越南沿海,超强台风级持续时间长达64 h(图 8),在此期间,“摩羯”中心经过的我国南海北部、琼州海峡、北部湾附近海域出现大范围强风暴雨,其中文昌石油平台浮标站最大阵风风力超过17级(68.6 m ·s-1)。“摩羯”长时间、高强度影响海南、广州、广西等地,破坏力极大,给登陆点附近和台风中心经过的县(市、区)造成严重的民生影响(图 9)。

|

图 7 2024年9月6日08:30(世界时)FY-4A卫星云图 Fig.7 FY-4A satellite cloud imagery at 08:30 UTC 6 September 2024 红色圆点—中央气象台实时定位的台风中心位置。 |

|

图 8 2024年9月1日14时—8日14时台风“摩羯”中心风速变化 Fig.8 Variation of central wind speed of Typhoon Yagi from 14:00 BJT 1 to 14:00 BJT 8 September 2024 |

|

图 9 台风“摩羯”过程最大阵风实况图 Fig.9 Observed maximum gust of Typhoon Yagi |

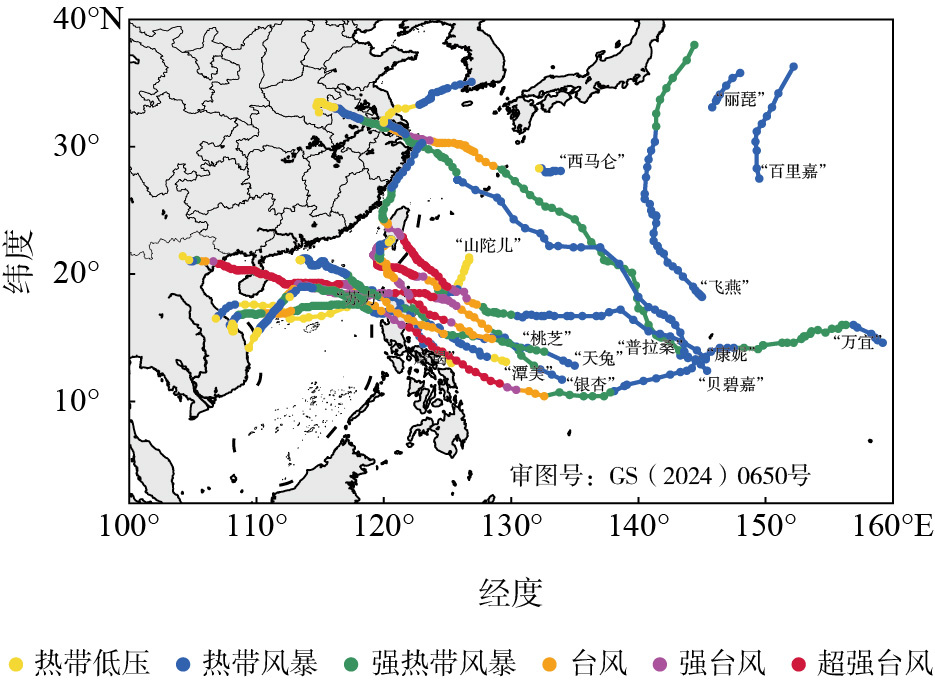

2024年秋季,西北太平洋和南海共生成15个台风(表 2),比多年(1949—2022年,下同)秋季平均台风生成个数(约11.4个)多3.6个。9月,有8个热带气旋生成,较多年平均生成个数(5.1个)多2.9个;10月,有3个热带气旋生成,较多年平均生成个数(3.8个)少0.8个;11月,有4个热带气旋生成,较多年平均生成个数(2.5个)多1.5个[11]。2024年秋季,西北太平洋副热带高压较夏季明显北抬,副热带高压南侧海水温度较常年偏高,由此造成台风生成个数也较常年同期明显偏多。

|

|

表 2 2024年秋季西北太平洋和南海热带气旋简表 Table 2 Tropical cyclones in western North Pacific and the South China Sea in autumn 2024 |

由台风路径(图 10)及登陆影响来看,2024年秋季登陆我国的台风共有6个,分别为“摩羯”“贝碧嘉”“普拉桑”“山陀儿”“康妮”“天兔”,其中“摩羯”共登陆4次(2次以超强台风级登陆我国),是1949年以来秋季登陆我国的最强台风,也是登陆我国的第二强台风[12]。

|

图 10 2024年秋季西北太平洋和南海热带气旋路径 Fig.10 Tracks of tropical cyclones in western North Pacific and the South China Sea in autumn 2024 |

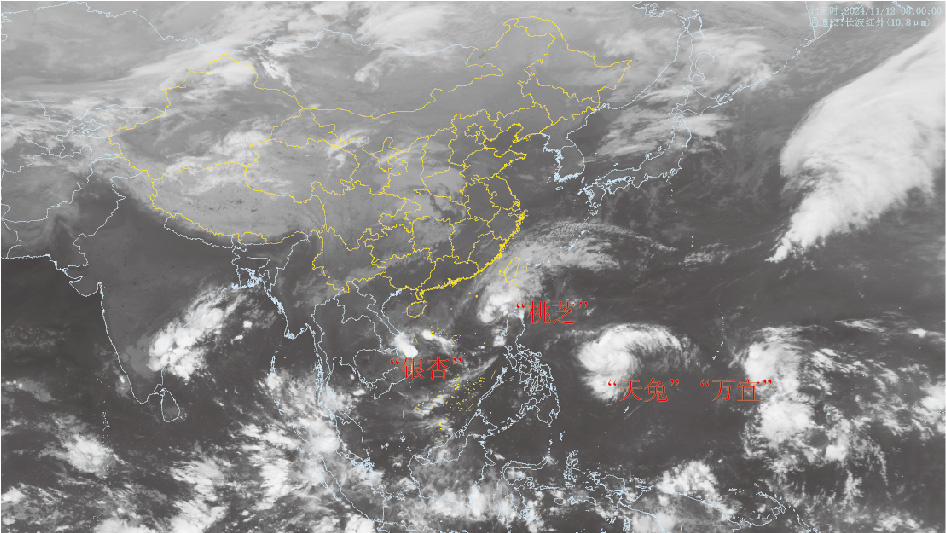

11月12日,西北太平洋出现罕见的“四台共舞”现象(包括热带低压阶段,图 11)。12日08时,“银杏”减弱后的热带低压中心位于越南东部近海海面上,中心附近最大风力为7级(15 m ·s-1),中心最低气压为1 002 hPa;台风“桃芝”的中心位于海南省三沙市西沙永兴岛东偏北方向约700 km的南海东北部海面上,中心附近最大风力为10级(25 m ·s-1),中心最低气压为985 hPa,七级风圈半径为100~280 km;台风“万宜”的中心位于美国关岛偏东方向约505 km的洋面上,中心附近最大风力为10级(25 m ·s-1),中心最低气压为985 hPa,七级风圈半径为80~120 km;台风“天兔”的中心位于菲律宾马尼拉偏东方向约1 426 km的洋面上,中心附近最大风力为8级(18 m ·s-1),中心最低气压为998 hPa,七级风圈半径为160~260 km。

|

图 11 2024年11月12日08:00 FY-4B卫星红外云图 Fig.11 FY-4B satellite infrared cloud imagery at 08:00 BJT 12 November 2024 |

2024年秋季,除西北太平洋和南海热带气旋之外,全球其他海域共有22个命名热带气旋(风速大于或等于18 m ·s-1),分别为北大西洋13个、东北太平洋4个、北印度洋3个、南半球2个(表 3)。同历史(1991—2020年)平均个数[13]对比来看,北大西洋较平均个数(7.7个)偏多5.3个,东北太平洋较平均个数(6.0个)偏少2.0个,北印度洋较平均个数(2.6个)偏多0.4个,南半球较平均个数(2.5)偏少0.5个。其中,北大西洋的“海伦妮”“柯克”“米尔顿”“拉斐尔”以及东北太平洋的“约翰”“克丽丝蒂”均达到我国超强台风级强度。

|

|

表 3 2024年秋季全球其他海域(除西北太平洋和南海外)热带气旋统计 Table 3 Global tropical cyclones (except western North Pacific and the South China Sea) in autumn 2024 |

利用ERA5数据和我国近海的浮标观测资料,对我国近海有效波高(以下简记为“浪高”)在2.0 m以上的海浪过程进行分析。2024年秋季,我国近海有18次大浪过程(表 4),出现2.0 m以上大浪的日数共76 d,约占秋季总日数的84%。9月,我国近海大于2.0 m浪高的过程有9次(含9月28日—10月4日的大浪过程),总日数为23 d;10月,大于2.0 m浪高的过程有5次(含10月28日—11月2日的大浪过程),总日数为23 d;11月,大于2.0 m浪高的过程有4次,日数为30 d。总体来看,9月和10月大浪日数持平,11月每天都出现2.0 m以上大浪。

|

|

表 4 2024年秋季我国近海主要大浪(2.0 m以上)过程 Table 4 Main sea wave events (above 2.0 m) over offshore areas of China in autumn 2024 |

大浪过程中有10次与台风有关,其中3次最大浪高超过8.0 m,分别受9月台风“摩羯”和“山陀儿”、10月台风“康妮”影响而产生。9月初旬,受台风“摩羯”影响,南海西北部出现8.0 m浪高,9月末旬,受台风“山陀儿”与冷空气共同影响,我国南海西北部出现9.0 m浪高,10月末旬,受台风“康妮”与冷空气共同影响,巴士海峡与台湾以东洋面最大浪高超过12.0 m,为2024年秋季最强的一次大浪过程,其余的大浪过程为受冷空气和入海气旋影响,绝大多数大浪过程最大浪高在3.0 m以上,其中有2次过程最大浪高大于5.0 m。

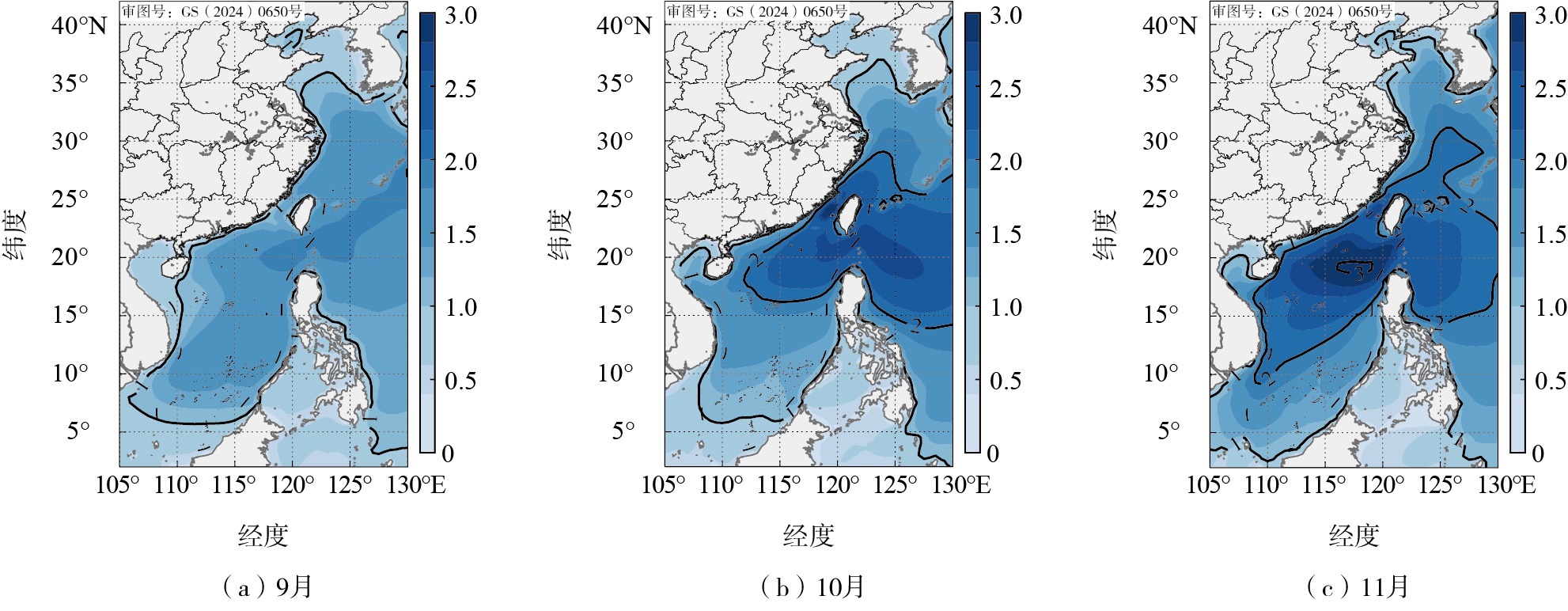

由秋季有效波高月平均分布(图 12)可见,9月,我国近海大部海域月平均浪高均偏低,浪高为0.8~1.6 m,其中南海东北部、巴士海峡浪高达1.6 m。该区域主要与超强台风“摩羯”和“山陀儿”的影响有关。“摩羯”在南海北部海域时强度为超强台风级;“山陀儿”在巴士海峡海域时强度为超强台风级,随后向北移动,强度逐渐减弱,有效波高随之降低。10月,我国东海南部—南海中部的月平均浪高较9月明显增大,东海南部、台湾海峡、巴士海峡、南海北部及中部海域浪高超过2.0 m,受台风“山陀儿”和“康妮”路径的影响,台湾海峡出现10月平均浪高最大值,为2.6 m。11月,由于台风依旧活动频繁,我国近海波高2.0 m以上的范围扩展至南海西南部,其中最大值区域在南海东北部,浪高达3.0 m。

|

图 12 2024年秋季逐月平均浪高 Fig.12 Monthly mean wave height in autumn 2024 等值线和色阶—浪高,单位为m。 |

由秋季逐月平均海面温度(图 13)可以看出,我国近海海域海面温度在秋季整体呈下降趋势,但逐月变化较显著,其中北部湾海域海面温度变化最为明显。分海域来看,渤海、渤海海峡9月海面温度为23~25 ℃,10月下降至18~20 ℃,11月为14~16 ℃。黄海与渤海基本类似,9月为26~28 ℃,10月为20~24 ℃,11月为16~20 ℃。东海海面温度不仅表现为逐月下降特征,还呈现出较明显的海面温度梯度变化。我国南部海域海面温度的变化程度相对较小,9月南部海域海面温度为29~30 ℃,10月海面温度梯度有所增加,南部海域海面温度为28~29 ℃,11月南部海域海面温度梯度进一步加大,海面温度维持在25~28 ℃,25 ℃等温线南压至广西、广东沿海至台湾海峡南部一带。

|

图 13 2024年秋季逐月平均海面温度 Fig.13 Monthly mean sea surface temperature in autumn 2024 等值线和色阶—海面温度,单位为℃。 |

由逐月平均海面温度距平分布(图 14)来看,2024年秋季我国近海海面温度较常年平均偏高。9月,大部海域海面温度为正距平,其中最大距平出现在黄海及东海北部,黄海大部海域海面温度较常年平均偏高4.0 ℃,东部和北部海域海面温度较常年平均偏高2.0~3.0 ℃。10月,近海海域整体海面温度较9月有所降低,但大部海域呈现正距平,其中渤海北部的海面温度距平为负距平,较常年平均偏低0.5~2.0 ℃。11月,我国北部湾、南海西北部、南海东北部、巴士海峡受3个西行台风和2个西行北上台风的连续影响,海面温度与往年基本持平,其中最小距平值出现在北部湾,海面温度较常年平均偏低0.5~1.0 ℃,黄海北部出现最大距平值,海面温度较常年平均偏高2.0~3.0 ℃。

|

图 14 2024年秋季逐月平均海面温度距平 Fig.14 Monthly mean sea surface temperature anomaly in autumn 2024 等值线和色阶—海面温度距平,单位为℃。 |

2024年秋季,北半球极涡呈偶极型,中高纬度地区环流基本呈5波型。欧亚大陆西风带环流较为平直,呈现“两槽一脊”环流型,西风带槽脊较弱,500 hPa位势高度距平场中槽脊较常年偏弱,环流较常年平直,影响我国的冷空气势力偏弱。副热带高压较常年平均偏强,以影响南部海域为主,台风活动频繁。

(1) 我国近海出现14次8级以上大风过程,其中仅受台风影响的大风过程为4次,受台风与冷空气共同影响的大风过程为7次,受冷空气与入海气旋共同影响的大风过程为2次,仅受冷空气影响的大风过程为1次。

(2) 西北太平洋和南海共生成15个台风,其中9月有8个、10月有3个、11月有4个,较常年偏多3.6个。6个台风登陆我国。全球其他海域共生成热带气旋22个,分别为北大西洋13个、东北太平洋4个、北印度洋3个和南太平洋2个。同历史平均个数对比来看,北大西洋偏多5.3个,东北太平洋偏少2.0个,北印度洋偏多0.4个,南半球偏少0.5个。

(3) 我国近海浪高2.0 m以上的海浪过程有18次。大浪过程中有10次与台风影响有关,3次最大浪高超过8.0 m,其余大浪过程为冷空气或入海气旋影响,其中有2次过程最大浪高大于5.0 m。出现2.0 m以上大浪过程的日数为76 d,约占秋季总日数的84%。

(4) 我国近海海面温度较常年平均偏高,其中9月黄海、东海北部出现最大距平,较常年平均偏高4.0 ℃,10月渤海北部出现最小距平,较常年平均偏低0.5~2.0 ℃。

| [1] |

KANAMITSU M, EBISUZAKI W, WOOLLEN J, et al. NCEP-DOE AMIP-Ⅱ reanalysis (R-2)[J]. Bull Amer Meteor Soc, 2002, 83(11): 1631-1643. DOI:10.1175/BAMS-83-11-1631 |

| [2] |

HERSBACH H, BELL B, BERRISFORD P, et al. ERA5 hourly data on single levels from 1959 to present[EB/OL]. Copernicus Climate Change Service (C3S) Climate Data Store (CDS), (2018-06-14)[2025-01-01]. https://doi.org/10.24381/cds.adbb2d47.

|

| [3] |

HUANG B Y, LIU C Y, BANZON V, et al. Improvements of the Daily Optimum Interpolation Sea Surface Temperature (DOISST)version 2.1[J]. J Climate, 2021, 34(8): 2923-2939. DOI:10.1175/JCLI-D-20-0166.1 |

| [4] |

胡海川, 许映龙, 柳龙生. 2019年秋季海洋天气评述[J]. 海洋气象学报, 2020, 40(1): 98-106. DOI:10.19513/j.cnki.issn2096-3599.2020.01.010 |

| [5] |

孙舒悦, 尹尽勇, 张增海, 等. 2020年秋季海洋天气评述[J]. 海洋气象学报, 2021, 41(1): 19-29. DOI:10.19513/j.cnki.issn2096-3599.2021.01.003 |

| [6] |

聂高臻, 黄彬. 2021年秋季海洋天气评述[J]. 海洋气象学报, 2022, 42(1): 74-82. DOI:10.19513/j.cnki.issn2096-3599.2022.01.008 |

| [7] |

曹越男, 刘涛, 王慧, 等. 2022年秋季海洋天气评述[J]. 海洋气象学报, 2023, 43(1): 117-126. DOI:10.19513/j.cnki.issn2096-3599.2023.01.011 |

| [8] |

张增海, 刘涛, 张浩, 等. 2023年秋季海洋天气评述[J]. 海洋气象学报, 2024, 44(1): 129-138. DOI:10.19513/j.cnki.hyqxxb.20240108001 |

| [9] |

中国气象局. 热带气旋等级: GB/T 19201—2006[S]. 北京: 中国标准出版社, 2006.

|

| [10] |

中国气象局. 全球热带气旋等级: GB/T 32935—2016[S]. 北京: 中国标准出版社, 2016.

|

| [11] |

LU X Q, YU H, YING M, et al. Western North Pacific tropical cyclone database created by the China Meteorological Administration[J]. Adv Atmos Sci, 2021, 38(4): 690-699. |

| [12] |

王泽毅, 林建. 2024年9月大气环流和天气分析[J]. 气象, 2024, 50(12): 1551-1560. |

| [13] |

王皘, 张增海, 董林, 等. 2024年夏季海洋天气评述[J]. 海洋气象学报, 2024, 44(4): 112-124. DOI:10.19513/j.cnki.hyqxxb.20241009001 |

2025, Vol. 45

2025, Vol. 45